بين كوبين وكافكا: حين يُغلَق الزمن على نفسه

مراجعة لروايتي الجانب الآخر لألفريد كوبين و أمريكا لفرانز كافكا

لم يكن هربرت جورج ويلز وآندريه جيد من أولئك الذين يكتبون للمتعة الخالصة أو يسردون الحكايات لتمضية الوقت، بل كانا على وعي عميق بدورهما في زمن يموج بالتحولات، فهما لا يكتفيان برسم الشخصيات وتطويع الحبكات، بل يدفعان قراءهما دفعًا إلى التأمل في ما يجري حولهم، والتفكر فيما يخبئه الغد. فقد كان القرن العشرون، في مطلعه، قرنًا ليس كغيره، قرنًا حمل معه تبدلات كبرى ألهبت خيال البعض وأرعبت البعض الآخر، فانقسم الناس بين من يرى فيه وعدًا بمستقبل أكثر إشراقًا، ومن يراه شبحًا مخيفًا يهدد بفناء قريب.

لم يكن ديفيد هربرت لورانس من أولئك الذين استبشروا بهذا التغيير، بل رأى فيه كابوسًا لا سبيل إلى الاستيقاظ منه، حتى جعل إحدى بطلات روايته نساء عاشقات تتحدث عن المستقبل لا بوصفه أملًا مشرقًا، بل كأنه عالم يكسوه الجليد وتتحول فيه الحياة إلى قسوة لا تطاق:

أما المستقبل، فلم يكن يُذكر إلا في سياق السخرية المريرة، كأن يُقال إن العالم سينتهي بسبب كارثة عبثية من صنع الإنسان... أو أن يصبح كل شيء صقيعًا أبيض، والثلوج تغطي الأرض، ولم يبقَ سوى الدببة القطبية، والثعالب البيضاء، وكائنات بشرية فقدت دفء الحياة وتحولت إلى أشباح جليدية باردة.

ولم يكن هذا الشعور مقتصرًا على الأدب الإنجليزي وحده، بل امتد إلى مختلف أنحاء أوروبا، بل وحتى إلى إسبانيا، حيث صور أرتورو باريا في مذكراته تشكيل المتمرد يصور مشاعر الخوف التي غمرت الناس في مدريد عندما كان طفلاً، فيقول:

كان الكثيرون يعتقدون أن نهاية العالم ستأتي بعد نهاية القرن التاسع عشر

وقد يظن القارئ أن هذه المخاوف لم تكن سوى صدى للحرب العالمية الأولى، لكن الأمر أعمق من ذلك. فقد كان القلق من الزمن نفسه شعورًا متأصلًا، لا عند العامة وحدهم، بل عند كبار الأدباء وأعظم المفكرين. رأيناه عند بروست في البحث عن الزمن المفقود، حيث راح يحلل الزمن وتأثيره في النفس، ورأيناه عند ويلز في آلة الزمن، حيث جعل من هذه الهواجس مادة لروايته، ورأيناه أيضًا في الجانب الآخر لألفريد كوبين، حيث تجسد هذا الخوف في أبهى صوره.

وكوبين، كحال ويلز، كان ابنًا لهذه التحولات الكبرى التي شهدها القرن التاسع عشر، ذلك العصر الذي توسعت فيه الخدمات التعليمية وشملت الرعاية الاجتماعية طيفًا أوسع من الناس، لكن، ويا للعجب! لم يزده هذا إلا إحساسًا بالضياع والشك.

ولد كوبين عام 1877 في بوهيميا، التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية. فقد والدته وهو طفل صغير، فنشأ في كنف أبيه، ذاك الرجل الصارم، المتجهم، الذي لم يُشعره يومًا بعطف الأبوة، بل كان مصدر خوف وهيبة. لم يكن كوبين طالبًا مجتهدًا، ولا شابًا متحمسًا، بل كان روحه تتهاوى في وادٍ من الخيبة، يثقلها الإحباط، حتى إنه حين عهد به والده إلى قريب يملك استوديو تصوير، لم يجد في ذلك ما يثير اهتمامه، فطُرد من عمله بعد فترة وجيزة، وأضحى تائهًا، لا يدري إلى أين يمضي.

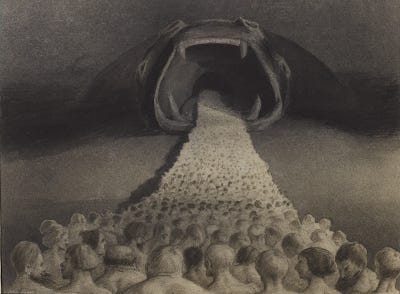

وحين بلغ التاسعة عشرة، كان اليأس قد تملكه تمامًا، فلم يجد ملاذًا إلا أن يقصد قبر والدته عام 1896، عسى أن يجد عندها في الموت ما افتقده في الحياة، لكنه لم يفلح فى إنهاء حياته، فعاد إلى الدنيا محملًا بالخيبة، ليخط بعد ذلك بروايته الجانب الآخر إحدى أعظم الصور الأدبية للقلق الذي سكن قلوب أدباء ذلك العصر، فكان المستقبل في عيونهم غولًا يطاردهم أينما ولّوا وجوههم.

لم يكن لكوبين عزاء في حياته سوى الرسم، فلما ورث عن أبيه مالًا قليلًا، قصد مدرسة الفنون في ميونخ، حيث وجد في تلك الأجواء البوهيمية متنفسًا لروحه المتعبة. وما إن أتيحت له الفرصة حتى أقام معرضه الأول في برلين عام 1901، إلى جوار فنان بدأ يجذب الأنظار آنذاك، إنه فينسنت فان غوخ. لم يكن كوبين رسامًا بارعًا من حيث الدقة والإتقان، لكنه وجد في هذا النقص سلاحًا، فجعل من خطوطه المرتجفة ولوحاته الغارقة في ظلال الأسود والرمادي عالمًا غريبًا، يموج بالكائنات المشوهة والصور الكابوسية، كأنما كانت فرشاته تصوغ الهواجس التي تثقل روحه.

نظر الناس إلى رسوماته، فرأوا فيها قردًا أسود يحتضن امرأة بيضاء عارية، يمسك بجسدها كأنما يبتلعها في ظلامه، حتى ليبدو أن ثدييها صارا جزءًا منه وبيده يلمس فرجها بينما يبتلع رأسها بفمه المفتوح. ورأوا امرأة ترتدي ثياب الفروسية الأنيقة، لكن جوادها لم يكن سوى حصان خشبي، لا تلامس الأرض قوائمه بل شفرات حادة، تحطم كل ما تحتها من رجال تحوَّلوا إلى أشباحٍ بفعل الفن. وفي لوحة أخرى، شابٌ قوي البنية يجثو على ركبتيه أمام جثة ليؤدي لها الجنس الفموي، كأنما يتعبد في طقس مروّع لا يُفهم له معنى.

لم تكن هذه الصور سوى انعكاس لعصرٍ يسكنه القلق والهواجس الجنسية، عصرٌ صاغ فرويد فيه نظرياته عن الأحلام، وكتب فيه أوتو وينينغر رسالته الشهيرة الجنس والشخصية. كان المجتمع البرجوازي يخنق أنفاسه بتقاليده الصارمة، بينما في الأزقة الخلفية تزدهر الأسواق الجنسية، تغذيها الهجرات المتدفقة من الريف، فتزداد المدن اختناقًا، وتتصارع الرغبات. ومن أجل ذلك، حين عُرضت لوحاته عام 1903، قال أحد النقاد: "إنها تلسع العقل كما تلسعه النيران"، وقال آخر: "إنها صرخة استغاثة حقيقية".

لكن كوبين لم يلبث أن انطفأ، كما ينطفئ النجم الذي احترق بسرعة. خفت صوته، وذبلت رؤيته، وتلاشى وهجه. أخذ يرسم لوحات باهتة، ثم تزوج بامرأة عليلة، فانزوى معها في بيت بعيد عن الصخب، وأصبح لا يرى نفسه فنانًا، بل كاتبًا، أو فيلسوفًا، أو ربما… لا شيء على الإطلاق! وشعر بالضياع كما كان في مراهقته.

لكن القدر لم يتركه هائمًا بلا وجهة. فذات يوم، وقعت بين يديه رسوم قديمة كان قد أعدها لرواية الجولم لغوستاف مايرينك، فأحس أن عليه أن يخلق لها حكاية تناسبها، فانطلقت قريحته كأنما فُكَّت قيودها، وكتب بجنونٍ حتى وُلِدت روايته الجانب الآخر.

تبدأ الرواية بطرق على الباب، فينهض الراوي من سريره، وهو رجل ناجح في فنه، سعيد في زواجه، فيفتح الباب، ليجد أمامه غريبًا يحمل رسالة من ماضٍ بعيد، من رفيق دراسة قديم يُدعى باتيرا، ذلك الشاب الذي طالما أدهشه بذكائه وسحره وقدرته الغامضة على جذب الناس إليه. ويحمل الرسول إليه أنباءً عجيبة: لقد جمع باتيرا ثروة هائلة، فاشترى أرضًا مترامية الأطراف في قلب آسيا، وأقام عليها مملكة غامضة أطلق عليها اسم "أرض الأحلام"، وها هو يدعوه، هو وزوجته، ليعيشا فيها، مع ضمان كل أسباب الراحة والرخاء. يشعر الراوي بالدهشة، لكنه لا يستطيع مقاومة هذه الدعوة، وكيف له أن يرفضها وهو يسمع أن من يدخل "أرض الأحلام" لا يعود؟

قد يظن القارئ في البداية أنه أمام قصة مغامرات مألوفة، كتلك التي كتبها هـ. رايدر هاجارد في روايته هي، لكنه لا يلبث أن يدرك أن الأمر ليس كذلك. فهذه الرحلة، التي تبدأ في أجواء من الفخامة والرقي، سرعان ما تنقلب إلى فوضى، إذ يجد الزوجان نفسيهما في قطار بضائع متهالك، ويصلان إلى "بيرل"، عاصمة المملكة، فإذا بها مدينة غريبة، نصف أوروبية، نصف كابوسية. هنا، يتحول السرد، ويتخذ نبرة ساخرة غير متوقعة. يكتب الراوي:

بشكلٍ عام، كانت الأحوال هنا تُشبه كثيرًا ما هو معهود في أوروبا الوسطى، ومع ذلك، فهي تختلف عنها اختلافًا كبيرًا.

تتكشف "أرض الأحلام"، فإذا بها ليست سوى صورة باهتة من الإمبراطورية النمساوية-المجرية في أيامها الأخيرة، تلك المملكة التي أطلق عليها روبرت موزيل لاحقًا اسم "كاكانيا" (أرض القرف!)، والتي وصفها ستيفان زفايغ في عالم الأمس بأنها عالمٌ يحتضر، لا يملك لنفسه خلاصًا.

في تلك الأرض الغامضة التي سمّوها "أرض الأحلام"، لم يكن ثمة جديد يُرتجى ولا قديم يندثر، بل كانت الحياة تمضي في دائرة مغلقة لا أول لها ولا آخر. الرجال والنساء يسيرون في شوارعها بملابس أكل عليها الدهر، كأنما خرجوا لتوّهم من لوحات قديمة. والنقود؟ لم تعد سوى ورق بلا قيمة، يتداولونه وهم لا يدرون كم يملكون منه، وكأن الحساب نفسه قد صار عبئًا لا يُحتمل. الدين هنا لا يُنكر، لكنه لا يُمارَس، والناس يقضون أيامهم في المقاهي، يتحدثون أحاديث لا تنتهي، ويلعبون شطرنجًا لا يُحسم لصالح أحد، وكأنهم جميعًا عالقون في لعبة لا رابح فيها ولا خاسر. حتى الطقس لا يتغيَّر؛ فكما يُقال لنا: "البارومتر مُعد دائمًا على درجة غائم وممل".

أما المدينة ذاتها، فلم تكن سوى بقايا متفرقة من مدن شتى، جمعت أزقتها وأبنيتها من أوروبا العتيقة، فصارت كرقعة من الماضي لا تنتمي إلى زمان ولا مكان. وفي قلب هذه الفوضى الصامتة، يلوح اسم "باتيرا"، الحاكم الذي لا يُرى، لكنه مع ذلك يفرض حضوره، أو بالأحرى، يفرض وهم وجوده. يختبئ خلف متاهات البيروقراطية، لكنه يترك في النفوس أثرًا خفيًا من الطمأنينة، حتى قيل: "خلف كل هذا العبث، ثمة يد خفية تُدبِّر الأمر".

لكن أي حلم ذاك الذي نُسب إلى "أرض الأحلام"؟ وأية طمأنينة تلك التي بَثّها "باتيرا"؟ لم يكن في الأمر إلا وهمٌ كبير، انعكاس مشوّه لإمبراطوريات زالت، ومُحاكاة ساخرة لمدن الملاهي التي بدأت في الظهور آنذاك. أفلم يكن اسم "أرض الأحلام" هو ذاته الاسم الذي أُطلق على المنتجع الترفيهي الضخم في "كوني آيلاند" عام 1904؟ ربما لم يكن "كوبين" قد سمع بذلك، حين يظهر في بداية الرواية، لا يظهر إلا كرجل أعمال من طرازٍ جديد، وكأن "بيرل" ذاتها ليست إلا صورةً أخرى من "مدينة الزمرد" التي ابتدعها ل. فرانك بوم. لكن القارئ لا يملك إلا أن يرى تشابهًا غريبًا بين هذه المدينة الغريبة وبين عالم الألعاب السحري الذي سيأتي لاحقًا تحت اسم "ديزني لاند".

وهكذا، لا تبقى الرواية على حالها، بل تتبدل كما تتبدل أضواء السيرك، فتارة تبدو مغامرة ساخرة، وتارة أخرى تأخذ طابعًا كابوسيًا، حتى يغدو القارئ كما لو كان يمرّ داخل متاهة من المرايا، كلما حسب أنه بلغ الحقيقة، انعكست أمامه صورة جديدة أكثر غرابة من سابقتها.

ومع تصاعد الأحداث، يتبدل السرد نفسه، فإذا بنا نرى الراوي يسير عاريًا في شوارع المدينة، لا لأن هذا مشهد متوقع، بل لأن القواعد كلها قد انهارت، وصار كل شيء ممكنًا في عالم تُحرّكه الأحلام والهواجس المضطربة. لم يعد هناك منطق يُفسّر الأمور، ولا هدف تُفضي إليه الحكاية. هنا شوارع تنتهي إلى العدم، وهناك أشخاص يتحدثون بلا معنى، كأن المدينة بأكملها تتحوّل إلى متاهة من العبث. وحين يصل الراوي أخيرًا إلى "باتيرا"، لا يجد أمامه ذلك القائد العظيم الذي تُحيطه الهالة، بل رجلًا منهكًا، ممزقًا بين قوته وعجزه، كائنًا أقرب إلى الآلهة الضائعة في الأساطير القديمة، فقد السيطرة على مملكته، ولم يعد يدري أي مصير ينتظره.

لكن التدهور لا يقف عند حدود السياسة، بل يتغلغل في الحياة ذاتها. فالزوجان اللذان بدأ بهما السرد، يبتعدان شيئًا فشيئًا، كأن كل شيء حولهما يدفعهما إلى النسيان. والزوجة؟ يُقعدها المرض، وكأن الرواية لم تعد بحاجة إليها، فلا تمضي إلا لحظات حتى تختفي من المشهد، دون أن يأسى عليها أحد. والمدينة؟ تنهار كما ينهار كل شيء، فتتفكك جدرانها، وتتحوّل شوارعها إلى ساحات من الفوضى والانحلال. الحيوانات البرية تتقدّم، الغابة تستعيد ما كان لها، والناس ينغمسون في احتفالات جنونية من الجنس و العنف وسفك الدماء، كأن القيامة قد قامت، لكن في صورة كابوس لا نهاية له.

ومع ذلك، فإن السياسة لا تعرف السكون حتى في وسط هذا الخراب. فها هو رجل الأعمال الأمريكي، "هرقل بيل"، يدخل المشهد بسيجاره وأحلامه الاستثمارية، يُنشئ سكة حديد، يؤسس صحيفة، ويسعى لإسقاط "باتيرا"، فيما الروس يتأهبون للهجوم، وكأن العالم كله يدور في دوامة من التكرار الذي لا نهاية له. ولكن، ويا للمفارقة، لا يحدث شيء في النهاية. لا حرب تُشن، ولا ثورة تنجح، ولا خلاص يأتي. لأن كل ما جرى، لم يكن سوى وهم، وحين يستيقظ الراوي من كابوسه الطويل، لا يجد "أرض الأحلام" ولا "باتيرا"، بل يجد نفسه في انهيار عصبي، وكأن الرحلة كلها لم تكن إلا انعكاسًا لفوضى عقله.

"الجانب الآخر" ليس روايةً تسير على نهج ما سبقها، بل هي تجربة تتلاعب بالقواعد، تُحطمها ثم تُعيد بناءها على نحو جديد. هو مزيج من الحلم والرمز والهذيان، يُلقي بالقارئ في دوامة من التساؤلات دون أن يمنحه إجابات واضحة. بل إنه، في بعض لحظاته، يتعمد المزاح، لا المزاح الذي يُضحك، بل المزاح الذي يُثير الشك: من الذي يُسخر منه الكاتب؟ هل هو القارئ الذي يتورط في هذا العالم الغريب؟ أم أنه الكاتب نفسه، الذي لا يبدو أنه يملك سلطةً على عالمه المتخيل أكثر مما يملك "باتيرا" على مملكته الآيلة للسقوط؟

وربما لم يكن هذا العمل في نهاية الأمر سوى تجربة فردية، لم يشعر صاحبها برغبة في تكرارها. فقد أدار ظهره للأدب بعد أن كتبها، وعاد إلى مهنته الأصلية، تلك التي تُدرّ عليه الربح، فظل رسامًا توضيحيًا. ومع ذلك، لم يذهب هذا الكتاب أدراج النسيان، بل وجد طريقه إلى عقول من سيُشكلون أدب القرن العشرين. فقد قرأه "كافكا"، وسجل في يومياته لقاءً جمعه بمؤلفه في "براغ"، حيث تحدّثا طويلًا في أمورٍ عجيبة، حتى في مسائل لا تخطر على البال. ولعل "كافكا" قد استوحى منه تلك البيروقراطية التي تغلف "المحاكمة"، وتلك المتاهات الإدارية التي تُذكّر بتلك التي ملأت "أرض الأحلام".

ولم يكن كافكا وحده من سُحِر بهذا الكتاب العجيب، بل وجد فيه إرنست يونغر، ذلك الكاتب الذي سطع نجمه بعد الحرب الكبرى، ما يستحق الإعجاب والتأمل. فهو، وإن كان قد اشتهر بتمجيد العنف في "عواصف من فولاذ"، قد رأى في "الجانب الآخر" صورة من الواقعية السحرية، ذلك الأسلوب الذي اجتهد النقاد في تعريفه، حتى نسبوا استحداثه إلى فرانز رو، حين أراد أن يُفسِّر غرائبية الفن في "الموضوعية الجديدة". والحق أن يونغر، وإن كان أكثر ضبطًا لأسلوبه وأشد عناية برمزيته، لم يُخفِ تأثره بجو كوبين الكابوسي، لا سيما في روايته "على المنحدرات الرخامية" عام 1939، التي كانت، وإن لم تُصرِّح بذلك، نقدًا مريرًا لحكم النازيين.

ومضى الزمن، وامتد تأثير "الجانب الآخر"، حتى وجدنا له صدى في أدب العقود اللاحقة، فإذا بنا نلمح أثره واضحًا في "مئة عام من العزلة" لماركيز، حيث حلَّ في ماكوندو وباء الأرق كما حلَّ في "بيرل"، وحيث عادت الغابة وانطلق النمل، وكأنَّ نبوءة الخراب لا تزال تتكرر بأشكالٍ شتى. فهل قرأ ماركيز كوبين؟ لا سبيل إلى القطع بذلك، لكننا نعلم أن كافكا كان له أثر عميق في أدبه، وليس من المستبعد أن يكون كوبين قد تسلل إليه عبر هذا الطريق.

ولكن يبقى السؤال الكبير: ما الذي أبدعه كوبين حقًا؟ هل شقَّ طريقًا جديدًا في عالم الأدب؟ لا يبدو الأمر كذلك. فقد رسم لنا عالمًا متداعيًا، مزيجًا من أطلال الماضي وأوهام المستقبل، كأنه منزل قديم تتكدَّس فيه صناديق الذكريات المبعثرة، فلا يعرف أحد كيف يجمعها في صورة متماسكة. شخوصه، مثل مسافرين في محطة مهجورة، لا يجمعهم إلا الانتظار، ولا تأتي القصة التي تربط مصائرهم أبدًا.

ولئن وصفنا "الجانب الآخر" بأنه كتاب "ثانوي"، فإننا لا نعني بذلك أنه ناقص الجمال، بل نعني أنه ينتمي إلى تلك الزاوية المهملة من الأدب، حيث يختبئ المرفوض والمنبوذ والمثير للشك. تلك الزاوية التي تحدث عنها دولوز وغواتاري حين قالا إن كافكا كاتب "ثانوي"، فالكاتبُ الثانويُّ عندهما ليس من يفتقرُ إلى العظمة، بل هو من يكمنُ سحره في الهامشيّ، في المُهمل والمنبوذ والمشكوك فيه، من يُؤكِّدُ عيوبه بدلًا من أن يُحاول تلميعها، من يتنكرُ للأفكار الكبرى والمقولات الطنانة، ويقفُ على الحافة، ساخرًا من الطموح المُدمر للكتاب الكبار.

غير أن كوبين لم يكن فيلسوفًا ولا صاحب رؤية أدبية واعية، بل بدا كرسام يبحث عن صورة، أو ككاتب يلهو بفكرة، حتى التقط من خلالها شيئًا من جوهر العصر الحديث، ذلك الشعور المُلح بأننا جميعًا عابرون، محكومون بالنسيان والاندثار. ولهذا، رغم غرابته، بقي "الجانب الآخر" حاضرًا، لا يغيب عن الذاكرة، كعملٍ ينحلُّ في تشققات ذاته.

أما كافكا، فليس كاتبًا ثانويًا بحالٍ، إذا نظرنا إلى تأثيره وحده. فقد أصبحت "الكافكاوية" جزءًا لا يتجزأ من نسيج الأدب الحديث، حتى لم يعد مستغربًا أن نجد آثارها عند نابوكوف وبورخيس وماركيز وإيشيغورو وغيرهم. ومع ذلك، كان كافكا، شأنه شأن كوبين، محكومًا بالصدفة، لكنه تفوق عليه في شيء واحد: لم يكن يريد لأعماله أن تبقى. أراد لها الفناء، وطلب من صديقه ماكس برود أن يحرقها، لكنه لم يفعل. فهل كان هذا إنقاذًا لنا، أم حرمانًا من المصير الذي كانت تستحقه أعمال كافكا؟

وعلى أي حال، لم يُكمل كافكا رواية واحدة، بل تركها جميعًا مفتوحة، وكأنها تحمل ذاتها صفة التردد والارتياب التي كان يشعر بها تجاه العالم. لقد كتب كوبين روايته حتى النهاية، غير أن كافكا وجد في النقصان كمالًا، وفي المسودات حقيقةً، كما لو كان ما يكتبه جزءًا من الأبدية، أو كما لو كان مقدرًا له أن يظل معلقًا بين الوجود والعدم. وهكذا، فإن أي محاولة لإكمال "المحاكمة" أو "القلعة" ليست سوى ضرب من العبث، فمن ذا الذي يجرؤ على المساس بهذا النقصان المقدس؟

غير أن لحظةً بعينها صنعت كافكا، لحظةً أشبه بالوحي، أضاءت له طريقه، وكشفت له ما يعنيه أن يكون كاتبًا. كان ذلك في خريف عام 1912، وكان يومئذ شابًا في التاسعة والعشرين، يعمل محاميًا في شركة تأمين، يقضي نهاره في مراجعة مطالبات العمال المصابين، ثم يعود مساءً إلى شقة العائلة في براغ، حيث الضوضاء التي لا تهدأ، والحياة الرتيبة التي لا تسرُّه. كان يعاني من ثقل العيش بين جدران تضيق به، وحياةٍ تفرض عليه نظامًا لا يتفق مع مزاجه، فكتب في مذكراته، في الثامن من مارس: "قبل يومين، تلقيتُ توبيخًا بسبب المصنع، ثم قضيتُ ساعةً على الأريكة أفكر في القفز من النافذة." ثم عاد في العاشر من مارس ليكتب: "شعورٌ بالهجران، من نفسي، من كل شيء، من الضوضاء في الغرفة المجاورة."

وكانت تلك الغرفة غرفة والديه، حيث لم يكن يفصل بينه وبينها سوى جدار، جدارٌ لم يحجب عنه أصوات الشخير والهمسات وما هو أشد من ذلك، فكان يشعر أن عالمه محاصر، وأنه محبوس في بيت لا يمنحه العزلة التي ينشدها. ولم يكن والده، ذلك التاجر الناجح الذي جاء من قرية يهودية فقيرة، ليرى في ابنه النحيل، الحالم، المنصرف عن شؤون المال، إلا مصدر إزعاجٍ لا ينقطع. كان الرجل قويًّا، جافًّا، صريحًا إلى حد القسوة، بينما كان ابنه مرهف الحس، متوجسًا من الحياة، منكمشًا على نفسه. كان اليهود في المدينة التشيكية، التي كانت لا تزال جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية، يتحدثون الألمانية بشكل رئيسي، وكان كافكا متعمقًا في الأدب الألماني والأوروبي.

وكان كافكا يكتب، ولكنه لم يكن راضيًا عن كتابته، وكأن الكلمات تأبى أن تستجيب له، فتخرج متثاقلة، مترددة، كأنها تحمل من الهموم ما يحمل صاحبها. ولم يكن له من عون سوى صديقه ماكس برود، الذي لم يدّخر جهدًا في دعمه، فعمد إلى تقديمه إلى ناشر طموح في لايبزيغ، إرنست رولوه، الذي لم يلبث أن أبدى اهتمامًا بأعمال كافكا. غير أن الأخير، على عادته في التردد والقلق، لم يكن ليرضى بسهولة، فتردد في إرسال أيٍّ من كتاباته، رغم إلحاح برود.

ثم جاء صيف عام 1912، فشهد لقاءً لم يكن في حسبانه، لقاءً سيكون له أثر بالغ في حياته. ففي دار برود، تعرَّف كافكا إلى فتاة شابة من برلين، لم تثر فيه إعجابًا من النظرة الأولى، بل ربما شعر ببعض الارتياح لذلك، إذ كان يخشى أن يقع في افتتان يُشغله عن صراعاته الداخلية. غير أن الأمور لم تسر كما توقع، فإذا به، في نهاية الأمسية، قد وافق على السفر معها إلى فلسطين. لكن الفتاة، فيليس، عادت إلى برلين، وظل هو في براغ، يواجه ضغوط العائلة التي لم تكف عن إزعاجه. خُطبت أخته، احتفل والده بعيد ميلاده، وأطل يوم كيبور بظلاله الثقيلة، فشعر كافكا أن عالمه يزداد ضيقًا، وأنه أشبه بظلٍ باهت في بيت لا يعترف بوجوده.

وفي العشرين من سبتمبر، كتب إلى فيليس رسالةً يقول فيها: "في احتمال أنك لم تعودي تذكرينني حتى من بعيد، أقدم نفسي مرة أخرى: اسمي فرانز كافكا، وأنا الشخص، … إلخ." كانت هذه بداية مراسلات عاصفة، لم تلبث أن قادته إلى خطوبة مضطربة، زادت من قلقه وارتباكه. ثم، في ليلة الثاني والعشرين من سبتمبر، عاد إلى البيت، أمسك بالقلم، وكتب، وكتب، حتى انبثق الفجر، وقد فرغ من قصة جديدة، سماها "الحكم"، أهداها إلى فيليس، وكان يعلم، في أعماقه، أنها عمل مختلف، عملٌ يستحق أن يُقرأ. وبعد أسبوع، في التاسع والعشرين من سبتمبر، عاد إلى تجربته ذاتها، فكتب طوال الليل، وكأنما وجد أخيرًا صوته الحقيقي، ثم في الأول من أكتوبر، اكتملت قصة أخرى، "الوقاد". وحين قرأ كافكا القصتين لصديقه برود، في السادس من أكتوبر، أدرك كلاهما أن شيئًا قد تغيّر، وأن أدب كافكا قد بلغ منعطفًا حاسمًا.

وكانت "الوقاد" في الحقيقة الفصل الأول من رواية كان كافكا يشتغل عليها منذ زمن، رواية تدور حول أمريكا، تلك الأرض التي كانت في المخيلة الأوروبية رمزًا للأحلام العريضة والمصائر المجهولة. كان كافكا شديد الاهتمام بها، فحضر محاضرات عن الحياة الأمريكية، وقرأ مقالات الصحف، وتأمل في سيرة بنجامين فرانكلين، التي كانت تستهوي القارئ الأوروبي، ورأى فيها صورةً للحياة التي ينشد أن يصورها في عمله الجديد.

وحين سافر إلى منتجع يونغبورن ومعه مسودته، كان العري يُعدّ ضربًا من العلاج، لم يكن المنظر ليلهمه، بل وجد نفسه أكثر اضطرابًا، وهو يرى رجالًا في منتصف العمر يركضون عراة في الحقول، وكأنما العالم بأسره قد أصبح مسرحًا عبثيًا. ومع ذلك، كانت الرواية تتشكل شيئًا فشيئًا، حتى بدأ لها إطار واضح، على وقع مراسلاته المحمومة مع فيليس.

وكان قد أطلق عليها في البداية "المفقود"، ثم جاء برود، كعادته، ليقترح عنوانًا آخر، "أمريكا". وتحكي الرواية قصة شاب يُرسل إلى الولايات المتحدة، لينجو من علاقة جمعته بخادمة، غير أن المفارقة أن الشاب هو الذي يُنفى، بينما تبقى الخادمة في البيت، وكأنما القوانين تسير دائمًا على غير ما ينبغي. ومنذ الفصل الأول، تبرز هذه المفارقات العجيبة، إذ يصل البطل إلى نيويورك، فلا يجد تمثال الحرية يحمل مشعلًا، بل سيفًا مرفوعًا!

في تلك اللحظة التي تبدو كأنها فاتحة حياة جديدة، لم يكن الشاب كارل روسمان يدرك أن القدر قد أعدّ له طريقًا ليس ككل الطرق، بل متاهة تمتدّ بلا مخرج. كان عليه أن يترك أخطاء الماضي خلفه، ولكن أين المفرّ، وهو لا يكاد يخطو خطوة حتى تحيط به العثرات من كل جانب؟ لقد احتضنه عمه جاكوب، الرجل الوجيه ذو النفوذ، ووهبه كل ما قد يحتاجه شاب يخطو أولى خطواته في العالم الجديد: مسكنًا وثيرًا، و مكتبًا أنيقًا، و دروسًا في الإنجليزية و ركوب الخيل، و نصيحة حكيمة: "لا تتعجل، راقب العالم من حولك قبل أن تلزم نفسك بأي شيء". ولكن هذه الرعاية، كما كان متوقعًا، لم تدم طويلًا، فما إن مرت الأيام حتى لفظه العم كما يُلفظ العود المحترق، فوجد كارل نفسه هائمًا على وجهه، لا يملك إلا حقيبته ومظلته، ولا يدري إلى أين تفضي به قدماه.

وسرعان ما وقعت عليه أنظار رجلين غريبين، روبنسون وديلامارش، إيرلندي وفرنسي، رأيا فيه صيدًا سهلًا، فاحتالا عليه واستغلاه حتى أفرغاه من كل ما كان يملك. ثم تنقل بين المهن، فعمل صبيًّا في مصعد، قبل أن يُفصل تعسفيًا، ووجد نفسه أخيرًا خادمًا عند مغنية أوبرا ضخمة الجسد تدعى برونيلدا، لا يكاد يجد له مأوى إلا شرفة منزلها.

ولكن ذات يوم، وبينما هو يمضي في طرقات المدينة، وقعت عيناه على ملصق لمسرح أوكلاهوما العظيم، حيث يعلن الإعلان بعبارة تكاد تلامس قلبه: "الجميع مرحب بهم". أهو أخيرًا قد وجد مكانًا يليق به؟ هكذا تساءل في نفسه، وهو يقرر أن ينضمّ إلى هذا المسرح، ولكن ليس باسمه، بل بلقب مُذلّ أطلقه عليه أرباب عمله السابقون: "نيغرو". وانطلق إلى أوكلاهوما، تملؤه رهبةٌ غامضة وشعورٌ بأن هذه الأرض، التي قيل عنها إنها بلاد الفرص، ليست سوى لغز يتكشف أمامه لحظة بعد لحظة.

وكأن الكتاب نفسه قد صيغ على هيئة متاهة، فلا القارئ يجد سبيلًا للخلاص من محنه، ولا البطل نفسه يدرك إلى أين يمضي به المصير. كلما ظنّ أنه قد بلغ مستقرًّا، وجد نفسه في مأزق جديد، وكأن الحياة لا تمنحه إلا فرصًا وهمية، سرعان ما تتحول إلى فخاخٍ لا فكاك منها. غير أن هذه القتامة لم تكن تخلو من طرافة غريبة، فكأن الرواية تريد أن تسخر من هذا العالم، و أن تقلب معاييره رأسًا على عقب، حتى يجد القارئ نفسه بين الضحك والأسى، بين الحيرة والإعجاب.

إذا كان في الأدب كوارث، ففي هذا الكتاب كارثة ممتدة، لا تبدأ عند نقطة ولا تنتهي عند أخرى، بل هي سلسلة متعاقبة من النكبات، تتراكم كما تتراكم الغيوم قبل العاصفة. وما أشدّ ما يعانيه القارئ حين يجد نفسه في قلب هذا الإعصار، فلا هو قادر على التقدم، ولا هو بقادر على التراجع، كأنه في كابوس لا سبيل إلى الإفاقة منه. ولكن العجيب في الأمر أن هذه القسوة ليست خالصة، ففي ثناياها طرافة تسري عن النفس، وبهجة غريبة تبعث في القلب دهشة وحيرة.

أما بطل هذا العمل، كارل روسمان، فليس بالشخص الذي اعتدناه في الروايات، حيث ينمو الأبطال، ويشقون طريقهم، ويتعلمون من تجاربهم. لم يكن كارل كهؤلاء الذين قرأنا عنهم في قصص النجاح، لا كفرانكلين الذي صنع نفسه بيديه، ولا كديفيد كوبرفيلد الذي قهر المصاعب، ولا كأولئك الذين كتب عنهم هوراشيو ألجر، فاتحين أبواب المجد بإصرارهم. كان كارل على النقيض من كل هذا، لا يتقدم، بل يتراجع، لا يزداد نضجًا، بل ينكشف ضعفه أكثر فأكثر، حتى ليبدو أشبه بطفل ضائع في عالم لا يرحم.

وكل تجربة مر بها لم تكن تزيده إلا ضعفًا، كأنها تجرّده مما تبقى له من وهم القوة، حتى بات مجرد صبي في هيئة رجل، لم ينضج ولم يشتدّ عوده. وقرب نهاية الرواية، التي لم يكتب لها أن تكتمل، كان روبنسون يقول له في تهكم مرير: "أنت لا تزال مجرد طفل، روسمان. لديك الكثير لتتعلمه. لقد أتيت إلى المكان المناسب لذلك." لم يكن الأمر قاصرًا على تجاربه مع الناس، بل حتى في علاقته بالنساء، لم يكن إلا لعبة بين أيديهن، فقد كانت الخادمة التي أغواها في بلده القديم قد تعاملت معه كما لو كان دمية بين يديها، "خلعت ملابسه، وألقت به في سريرها، كأنما أرادت أن تحتفظ به لنفسها من الآن فصاعدًا."

أما اسمه، روسمان، فهو في لغته الأم يعني "الفارس"، ولكنه لم يكن فارسًا ممتطيًا جواده، بل كان أقرب إلى دمية خشبية، تتحرك لا بإرادتها، بل بإرادة من يعبث بها.

وأما أمريكا، التي حلم بها المهاجرون، فقد بدت في هذه الرواية عالمًا من الضجيج والفوضى، مدينة لا تنام، لا تهدأ، ولا ترحم المترددين. لم تكن نيويورك مكانًا، بل كانت كائنًا حيًّا، يرقب كارل من علٍ، يراه وهو يتعثر بين الزحام، وكأنما تختبره لترى إن كان جديرًا بالبقاء. كان العم الثري قد انغمس في عالم المال، ولم يكن هذا العالم يعرف الرحمة، حيث البشر يتدافعون في سباق لا يتوقف، يتسابقون مع الزمن، والزمن نفسه يسبق الجميع.

وكانت المدينة كأنها حلم هائل، لا يستقر على حال، يتغير في كل لحظة، فتظهر فيها أشكال بشرية متداخلة، وسيارات تتراكم فوق بعضها، وأبخرة وأتربة وروائح تتصاعد، ثم نورٌ عنيف يخترق كل شيء، يرتدّ على الأسطح، ويتكسر على الزجاج، كأنه شظايا مرآة تتحطم بلا انقطاع، ثم تعيد تكوين نفسها من جديد. في حركة أبدية، لا تعرف القرار.

في هذا العالم، لم يكن لكارل موطئ قدم، ولم يكن له وطن. كان غريبًا في كل أرض، زائرًا في كل بيت، لم ينتمِ إلى أحد، ولم ينتمِ إليه أحد. وكان على سذاجته يظن أن طيبته كافية ليكسب بها القلوب، ولكن أمريكا لا تعرف السذاجة، ولا تصبر على المترددين. كانت قاسية، متطلبة، لا تمنح الفرص إلا لمن ينتزعها، ولا ترحم من يقف في منتصف الطريق. ولعل كارل كان يدرك ذلك في أعماقه، لعله كان يعرف أنه أصغر من أن يحتمله هذا العصر، وأضعف من أن يجاري صخبه. وقد قالها ذات مرة في لحظة يأس: "أحيانًا أظن أنني لا أعرف شيئًا على الإطلاق، وكل ما قد أعرفه سيظل قليلًا جدًا بالنسبة لأمريكا."

لم يكن كافكا، وهو يخط هذه الرواية، واثقًا كل الثقة من نفسه ككاتب، فقد كان يخوض معركة داخلية، تتجاذبه أمواج التردد بين الإقدام والإحجام، بين اليقين والشك. ولكن مع نهاية عام 1912، ذلك العام الذي شهد تحوله العاصف من "المفقود" إلى "التحول"، كتب إلى فيليس قائلًا: "عزيزتي، كان ينبغي أن أكتب طوال الليل، كان ذلك واجبي." وبعد أسابيع، عاد ليقول لها: "الساعة الآن الثالثة والنصف صباحًا، قضيت وقتًا طويلًا جدًا، ومع ذلك لا يزال قليلًا جدًا على روايتي."

لقد كان يبحث عن كتابة جديدة، كتابة لم تعرفها الأقلام من قبل، وكان صديقه ماكس برود يشاركه هذا البحث، فكلاهما كانا جزءًا من تلك الدوائر الأدبية في براغ، حيث كان التمرد على المألوف هو القاعدة لا الاستثناء. ولكن العجيب في الأمر أن رواية "أمريكا"، رغم حداثتها، استعادت تقنيات قديمة، أنماطًا سردية كادت تُنسى. استلهم كافكا بعض أساليبه من فرانكلين وديكنز، ولكنه، أثناء الكتابة، وجد نفسه مشدودًا إلى المسرح اليديشي، ذلك الفن الشعبي الذي لم يكن يحظى بتقدير المثقفين اليهود المتأثرين بالثقافة الأوروبية، بل كان يُنظر إليه كترفيه بدائي، ضرب من العودة إلى عالم مندثر. ومع ذلك، كان هذا الماضي نفسه هو الذي منح الرواية قوتها الهزلية، وجعل مشاهدها الصاخبة تنبض بالحياة، وكأنها امتداد لذلك التقليد السردي العريق الذي تمثله الرواية البيكاريسكية، حيث الأبطال يتنقلون من مغامرة إلى أخرى، دون أن يصلوا إلى برّ الأمان.

لكن، هل يجعل الشكل القديم القارئ أكثر اطمئنانًا؟ ربما، في ظروف أخرى، ولكن ليس عند كافكا. فهو يستخدم هذه القوالب ليزيد الأمور غموضًا، ليجعل العالم مألوفًا على نحو مريب، كأن القارئ يراه للمرة الأولى، رغم أنه يراه كل يوم. إنه يمارس، بطريقته الخاصة، ما أسماه الناقد الروسي شكلوفسكي بـ"التغريب"، حيث يُعرض المألوف في صورة غريبة، بحيث يعيد القارئ النظر فيما كان يظنه بديهيًا. وهكذا، فإن السؤال الذي يلاحق القارئ طوال الرواية ليس "ماذا يحدث؟"، بل "لماذا تُعرض الأشياء بهذا الشكل؟"، وهو ذات السؤال الذي يشكل جوهر أدب كافكا كله.

تأمل، مثلًا، طريقته في استخدام الرمزية. فالرموز، كما نعرفها، تكشف المعنى، ولكن عند كافكا لا تزيده إلا غموضًا. "أمريكا"، ذلك العالم الجديد، الذي يُفترض أنه رمز الحداثة، تمتلئ بالرموز، ولكنها رموز زئبقية، تظهر وتختفي، توحي بشيء ثم تنقلب على ذاتها. تمثال الحرية، كما يراه كارل، لا يرمز فقط للحرية، بل يتحول إلى رمز العدالة. فهل هذا خلط ساذج، أم أنه كشف عن التباس أعمق بين المعنيين؟ وهل هذا التباس متعمد، أم أنه تسلل إلى الرواية بغير وعي من كاتبها؟

إن كارل، الذي جاء إلى أمريكا طامحًا في الصعود، يجد نفسه صبيًّا في مصعد، وكأنه محكوم عليه بأن يظل معلقًا بين الصعود والهبوط، دون أن يستقر في مكان. وفي لحظة اعتراف مريرة، يقول: "عملي كصبي مصعد لم يكن، كما كنت أظن، مقدمةً لوظيفة أعلى، بل كان مجرد تمهيد لشيء أقل، وكنت على وشك أن أُلقى في السجن." هنا، كما في كل أعمال كافكا، تتكرر أسئلة المصير والعدالة والحرية، دون أن يكون ثمة إجابة. لقد رأينا ذلك في "المحاكمة"، و"التحول"، و"في مستعمرة العقاب"، ولكن هل فهم أبطال كافكا هذه القضايا؟ وهل منحنا كافكا نفسه أي مفتاح لحل ألغازها؟ في عالمه، تصبح الرمزية رحلة عبثية، سعيًا لا ينتهي نحو معنى لا يُدرك، فالمعاني تُستدعى، ثم تُمحى، ثم تعود في شكل آخر، كأنها لعبة متاهة لا مخرج منها.

ولكن، هل هذا العبث مضحك؟ أم مأساوي؟ أم مثير للشفقة؟ أم أنه كل ذلك في آنٍ واحد؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ليست سوى السقوط في الدوامة ذاتها، والانخراط في البحث الذي لا ينتهي.

ومع ذلك، يظل العنصر الأقوى في أدب كافكا هو حركة الخيال، ذلك الاضطراب الدائم الذي يشد القارئ إليه. فجمله لا تهدأ، متوترة، تلهث وكأنها تركض خلف شيء لن تصل إليه أبدًا. وهي طويلة، ولكن ليس لأنها مجرد جمل طويلة، بل لأنها تتراكم، تلتف، تتشابك، تضيف عنصرًا جديدًا ثم تعود لتُربك نفسها، وكأنها تسخر من محاولتنا للإمساك بالمعنى. كان أسلوب الجملة الطويلة مألوفًا في الألمانية، إلا أن كافكا يدفع به إلى أقصى حدوده، يجعله تجربة في حد ذاته، يضيف إليه شيئًا فشيئًا، ثم يحرفه، ثم يغير نبرته، ثم يقحم فيه عنصرًا غير متوقع، وكأنه يريد أن يختبر صبر القارئ، أو يوقعه في شرك الحكاية التي لا تنتهي. إنه أسلوب يحسبه القارئ عفويًا، لكنه في الوقت ذاته يبدو وكأنه وُضع بحساب دقيق، كأن الجملة تفاجئ كاتبها قبل أن تفاجئ قارئها. وفي النهاية، يجد القارئ نفسه في قلب لعبة لا يدري كيف بدأها، ولا إلى أين ستنتهي.

وهكذا نجد كارل، في المشهد الافتتاحي من "أمريكا"، يسير في السفينة، أو بالأحرى، يضيع في مسالكها:

في الأسفل، وجد بإزعاج أن ممرًا كان يمكن أن يختصر عليه الطريق قد أُغلق لأول مرة، ربما لأن جميع الركاب كانوا ينزلون فيه، فاضطر إلى أن يسلك طريقًا آخر، يمر عبر غرف صغيرة، وممرات متعرجة، وسلالم ضيقة، واحدة تلو الأخرى، حتى وجد نفسه، بعد أن قطع هذا الطريق مرتين أو ثلاثًا، وقد تاه تمامًا.

وهل هذا التيه الذي يعانيه كارل إلا صورة لما يمر به القارئ حين يغوص في عالم كافكا؟ بل أليس هو حال الإنسان ذاته وهو يجتاز الحياة، يبحث عن مسار واضح، فإذا به يضيع وسط الاحتمالات؟!

لقد كان أدب كافكا أشبه بتلك المتاهة، فأسلوبه، رغم ما يبدو عليه من بساطة، ينطوي على صرامة قلّ أن نجد لها مثيلًا بين معاصريه. فلقد كتب بحدس نادر جعله لا يعبر عن لحظته الراهنة فحسب، بل يتجاوزها، حتى بدا وكأنه يكتب لأزمنة لم تأتِ بعد. وما لبث النقاد أن أدركوا، مذ أقدم صديقه ماكس برود على نشر أعماله، أن هذا الكاتب لم يكن مجرد أديب يعكس روح عصره، بل كان رؤيويًّا يرى ما وراء الحاضر، فيرسم أدبًا يعبر الحدود، ويتخطى الحواجز الزمنية.

ومع ذلك، كان كافكا ابن بيئته، متجذرًا في عالمه، حتى أن بعض معاصريه، كفرانز فيرفل، رأوا أن أدبه لا يُفهم إلا في إطار تجربته الخاصة. فقد كان كافكا قريبًا من تقاليد المسرح اليديشي، متأثرًا بخطب الوعظ الديني، ينزع إلى الرمزية التي تحمل في طياتها بعدًا غامضًا، كأنها تخفي أكثر مما تعلن. ومن هنا جاء حكم فيرفل قاسيًا حين رأى أن هذا الأدب، بكل ما فيه من جدة، لا يملك سوى أن ينغلق على ذاته، لأنه مشحون بقلق لا يفهمه إلا من نشأ في بيئته.

ولكن، هل كان فيرفل على حق؟ لقد خُيّل إليه أن أدب كافكا مرهون بمحيطه، لكنه لم يدرك أن هذا الأدب، بما فيه من حيرة وقلق، لم يكن إلا تعبيرًا عن مأزق الحداثة ذاته، ذلك المأزق الذي جعل الإنسان، رغم كل تقدمه، يشعر بأنه تائه، مشوش، فاقد القدرة على فهم العالم من حوله. وهكذا، فإن الرموز التي ظنّ فيرفل أنها لن تعني شيئًا لمن هم خارج هذه البيئة، عادت لتظهر بقوة في أزمنة لاحقة، فاكتسبت دلالات جديدة، كأنها كُتبت لهذا المستقبل الذي لم يكن قد وُجد بعد.

أليس هذا ما فعله بيكاسو حين أعاد تشكيل الأقنعة الإفريقية؟ لم يكن هدفه أن يحافظ على معناها الأول، بل أن يستخرج منها شكلًا جديدًا، يبعث فيها حياة أخرى. وكذلك فعل كافكا، فقد استلهم رموزه من تراث قديم، لكنه أعاد تشكيلها، فلم تعد مجرد أصداء لماضٍ غابر، بل صارت تعبيرًا حيًّا عن عالم جديد، عالم بات مهددًا بأن يفقد ذاته وسط زحام الأشياء والمعلومات.

غير أن هذه الرمزية لم تكن وحدها ما صنع فرادة كافكا، بل إن إحساسه المتوتر بالزمن أضفى على أعماله إيقاعًا خاصًا، إيقاعًا تتسارع فيه الجمل، وتتداخل المشاهد، حتى تكاد تحاكي ضربات القلب المتوترة. ألم نرَ هذا بوضوح في قصته "الحكم"؟ في البداية، يظهر الأب العجوز منهكًا، هامشيًّا، كأنه فقد سطوته، ثم فجأة، ومن دون تمهيد، ينهض ليصب غضبه على ابنه الشاب الناجح، ذلك الابن الذي يعكس صورة الجيل الصاعد، الجيل الذي ينتمي إلى عالم الحداثة، ويعمل على توسيع أعمال الأسرة، ويحيى حياة مرتبة، و خطبة فتاة لطيفة. غير أن الأب، دون مقدمات، يلعنه، وكأن الكلمات ذاتها قد تحولت إلى قوة مادية تدفع الابن دفعًا إلى مصيره المحتوم. وها هو الابن يندفع خارج المنزل، يسير في هلع، ثم يلقي بنفسه من فوق الجسر.

فما الذي منح الأب هذا الحق في إصدار الحكم على ابنه؟ قد يبدو الجواب التقليدي أن الابن لم يبر والده ولم يحترم التقاليد، لكن الأمر هنا ليس بهذه البساطة، إذ لا يقدم لنا كافكا تفسيرًا مباشرًا. ولعل ما يجعل لعنة الأب ذات أثر مدمر أنها تستمد قوتها من ضعف الأب ذاته، فالعالم الجديد، الذي ينتمي إليه الابن، قد غطى على وجود الأب، ولم يعد في مقدور الابن أن يمنع والده من مواجهة مصيره الحتمي، ذلك المصير الذي يحمله الابن في ذاته. ولكن، أليس من الممكن أن يكون هذا الحكم قد صدر من الابن ذاته على نفسه؟ أو لعله حكم صادر عن الزمن، ذلك الزمن الذي لا يرحم، والذي ما إن يرفع أحدًا حتى يسارع إلى إسقاطه؟

عند هذه النقطة، نجد أنفسنا أمام الرواية الواقعية في القرن التاسع عشر، تلك الرواية التي سعت إلى تفسير الحقائق، وكأنما أرادت أن تجعل العالم كتابًا مفتوحًا يسهل قراءته. غير أن كافكا، شأنه في ذلك شأن آندريه جيد و جورج ويلز، لم يطمئن إلى هذا المسعى، فشيح بوجهه عن تلك التفسيرات الجاهزة، لكنه زاد على زملائه قتامة، كأنما رأى في هذا العالم مسرحًا للعبث لا تنفع معه القوالب القديمة، ولا تجدي معه الأشكال التي ألفها الناس.

وإذا كان العدل موجودًا، فليس في البنى الاجتماعية التي اعتقد الواقعيون أنها قادرة على احتوائه، ولا في الأطر الأدبية التي صاغها من سبقوه. ولعل خير ما يدل على هذه الفكرة تلك الجملة الأخيرة في قصة الحكم: "في هذه اللحظة، كان سيل لا نهائي من السيارات يعبر الجسر." وكأن الحياة تمضي دون أن تلتفت إلى المأساة التي وقعت لتوها، وكأن الحكاية نفسها لم تكن سوى لحظة خاطفة في تيار لا يتوقف. فالجسر معلق فوق النهر، والمياه تجري تحته، والسيارات تتدفق فوقه، فلا شيء يبقى، ولا موطئ قدم لمن أراد أن يتوقف لحظة كي يتأمل، أو حتى كي يصدر حكمًا على ما جرى!

وها هو كافكا، في يومياته، يدوّن بعبارات مقتضبة تكاد تكون قاسية: "السابع من يونيو. سيئ. لم أكتب شيئًا اليوم. غدًا لا وقت للكتابة." فهل كان يرى في الكتابة عبئًا أم خلاصًا؟ لقد اعتاد كثيرون أن يصوروه كاتبًا تحركه مشاعر اليأس، وهذا صحيح إلى حد بعيد، إذ لا تكاد تخلو أعماله من سخرية سوداء تلقي نظرة ساخطة على عبثية الوجود، وكأنما يقول لنا: لا جدوى من البحث عن معنى، فالعالم مستمر في دوران محموم لا وقت فيه للتوقف أو الفهم.

ومع ذلك، لم يكن كافكا مجرد شاهد على هذا العبث، بل كان واحدًا من أولئك الفنانين الذين شعروا بأن الأشكال القديمة قد استُهلكت، فالإمبراطورية تترنح، والزواج لم يعد كما كان، والرواية نفسها لم تعد تسير على خطى بالزاك وديكنز. وجد نفسه في عالم يمضي بإيقاع لا يرحم، حيث يتناوب الناس بين العمل والتسلية والواجبات الأسرية في حلقة مفرغة، تمامًا كما رأينا في الأزمنة الحديثة لتشارلي تشابلن، حيث الإنسان مجرد ترس صغير في آلة ضخمة. ولكن، ويا للمفارقة، فإن أدب كافكا، رغم قتامة موضوعاته، ينبض بحيوية غريبة، كأن جمله تتسارع في سباق محموم، وكأن قصصه تدفع القارئ نحو هاوية من القلق والرهبة، حيث الرعب يبلغ حد النشوة.

ولعل ما قاله ماكس برود عن صديقه يفسر بعض هذا التوتر العجيب، فقد أكد أن كافكا كان يكتب في حالة من النشوة، لا النشوة الهادئة التي تصاحب الإبداع، بل نشوة تشبه ارتعاش الحمى، إحساس جسدي مرهف يجعل الكتابة أقرب إلى ارتجاف الجسد أمام قوة غامضة. وقد عبر كافكا عن هذا الشعور نفسه حين كتب:

لو كان المرء فقط هنديًا أحمر، يمتطي جوادًا يندفع بسرعة الريح، يندفع في ارتعاش متوتر فوق الأرض المرتجفة، حتى يتخلص من المهماز، إذ لا حاجة إليه، ويلقي باللجام، إذ لا حاجة إليه، بالكاد يدرك أن الأرض أمامه قد تحولت إلى سهل أملس، بينما رقبة الحصان ورأسه قد اندفعتا إلى الأمام واختفتا عن الأنظار.

ولعل اختيار "الهنود الحمر" هنا ليس اعتباطيًا، فقد كانوا رمزًا لشعب مقهور، يتعرض للإبادة باسم التقدم، وكأن هذا القرن الجديد الذي وعد بالكثير لم يكن سوى وعد بالفناء! ولكن، في عالم كافكا، يتداخل النشوة والدمار، كما يتداخل الخلق والهدم، فليس غريبًا أن تظل رواياته الثلاث غير مكتملة، لكنها، رغم تفتتها، تبدو لنا كيانات متكاملة، كأنما أراد أن يقول لنا: لا شيء يكتمل، لكن في هذا النقص ذاته تكمن الحقيقة!

مترجم بتصرف من كتاب stranger than fiction

إذا أردت أن تُدّعم المحتوى الثقافي المقّدم لك بثمن كوب قهوة فهذا يسرنا كثيراً، فقط اضغط على الزر التالي