1. مصدر المواد

في عام 1941، نالت شارلوت بومر شهادتها في الطب من جامعة برلين، وانضمت إلى فريق العمل تحت إشراف هيرمان ستيف، رئيس معهد التشريح في الكلية. ولم تكن هذه الفتاة إلا ابنة بائع كتب، نشأت في قلب العاصمة الألمانية في زمنٍ اشتدت فيه قبضة النازية، لكنها، على حداثة سنها، لم تكن تدري ما تعنيه هذه الحركة السياسية لميدان العلم الذي اختارته لنفسها. ثم كان أن جاء يومٌ غيّر مجرى حياتها، بل قلبها رأسًا على عقب، ذلك هو يوم الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1942، حينما وقع بصرها على مشهدٍ لم تكن لتتصوره.

كان ستيف يحصل على "المواد" التي يحتاجها لمعاملته العلمية، وكانت هذه "المواد" ليست إلا جثثًا تُستقدم من سجن بلوتزينسي القريب، حيث يُنفذ القضاء أحكامه على المحكوم عليهم بالإعدام. وبعد الحرب، زعم ستيف أنه لم يُشَرّح إلا جثثًا لمجرمين خطرين، لكن بومر، في ذلك اليوم المشؤوم، رأت في مختبره جثثًا لمعارضين سياسيين، عرفتهم بأسمائهم، وعرفتهم بوجوههم، بل عرفتهم معرفةً شخصية.

هناك، على طاولة التشريح، كانت جثة ليبرتاس شولتسه-بويسن، حفيدة أحد أمراء بروسيا. نشأت هذه الفتاة في قلعة الأسرة، وتلقت تعليمها في مدرسةٍ داخليةٍ بسويسرا، ثم عملت في برلين، مسؤولةً صحفيةً في استوديوهات "مترو غولدوين ماير" الأمريكية. ولما بزغ نجم الحزب النازي، انضمت إليه عام 1933، فشهدت اجتماعاته، بل إنها، في إحدى حفلات الصيد، استمالت هيرمان غورينغ، قائد سلاح الجو الألماني. ولكن، لم يطل بها المقام حتى تبدلت أحوالها، فانضمت عام 1937 إلى صفوف المقاومة، حيث عملت مع زوجها هارو، الملازم في سلاح الجو، وأسسا معًا مجموعةً سريةً أطلق عليها النازيون اسم "الأوركسترا الحمراء".

ولما التحقت ليبرتاس بصناعة السينما الألمانية عام 1941، جمعت، خفيةً، صورًا لفظائع النازيين على الجبهة، واحتفظت بها في أرشيفٍ سري. أما زوجها، فكان في مركز قيادة غورينغ، وكان، مع رفاقٍ آخرين، ينقل إلى السوفييت تفاصيل خطة هتلر لغزو روسيا. ولكن الجستابو نجح في فك شفرة رسائلهم اللاسلكية عام 1942، فقبضوا على هارو في أغسطس، وما لبثوا أن اعتقلوا ليبرتاس بعدها بأيام. وفيما لم تكن التهمة سوى "التجسس والخيانة"، كان الحكم عليهما الإعدام.

هناك، في ركنٍ آخر من المختبر، كانت جثة هارو ملقاةً على طاولةٍ باردة. وكان من الواضح أنه قد شُنق، فيما أُعدمت ليبرتاس بالمقصلة. أما على طاولةٍ ثالثة، فقد تعرفت بومر على أرفيد هارناك، أحد أعضاء "الأوركسترا الحمراء"، الذي كان حلقة الوصل بين المقاومة والسفارة الأمريكية والسوفييت.

كان أرفيد، في شبابه، قد درس الاقتصاد كزميل روكفلر في جامعة ويسكونسن، وهناك دخل، مصادفةً، إلى فصلٍ في الأدب، فالتقى بمساعدة تدريسٍ أمريكيةٍ تُدعى ميلدريد فيش. تعارفا، وتبادلا دروسًا في اللغة، ثم تزوجا في مزرعة شقيقها. وعندما انتقلا إلى ألمانيا، لم تكن ميلدريد بعيدةً عن النضال، بل ساعدت زوجها في جهوده، فكانت تحمل الرسائل، وتحضر الاجتماعات، وتراقب تحركاته خشية أن يكون مرصودًا. ولكن المصير لم يكن يعبأ بالمخلصين، فحينما قبض الجستابو على أرفيد، كانت ميلدريد أيضًا بين المقبوض عليهم.

كتب أرفيد لزوجته في رسالته الأخيرة من السجن "هل تتذكرين نقطة بيكنيك، عندما خُطبنا؟.. وقبل ذلك حديثنا الجاد أثناء الغداء في مطعم في شارع ستايت؟ ذلك الحديث أصبح نجمي الهادي." في ذلك الوقت، كانت ميلدريد قد حكم عليها بالسجن ست سنوات، ووجد أرفيد في ذلك عزاءً، فكتب إلى أسرته مطمئنًا، قائلًا إن حياتها قد نُجيت. ولكن هتلر، وكان قد ملأه الغضب، رفض الحكم، وأمر بإعدامها بعد شهرين.

كانت بومر، إذ ترى هذه الجثث، كأنما أصابها الذهول، فلم تعد تقوى على الحركة، ولم تعد تستطيع القيام بمهامها كمساعدة للبروفيسور ستيف، الذي كان يعمل بهدوءٍ وأناة، كأنما لا يرى شيئًا مما تراه. كتبت فيما بعد، وهي تستعيد تلك اللحظة: "كنت مشلولة. بالكاد استطعت أداء عملي، بالكاد استطعت المتابعة."

وكانت في الثامنة والعشرين من عمرها، فيما كانت ليبرتاس في التاسعة والعشرين حينما أُعدمت. وفي رسالتها الأخيرة إلى أمها، لم تطلب منها سوى أن تُعيد جثتها إلى العائلة. كتبت إليها قبل الإعدام"لا تقلقي بشأن الأشياء التي كان يمكن فعلها، هذا أو ذاك، إذا استطعتِ، قومي بدفني في مكان جميل وسط الطبيعة المشمسة."

وفي ذلك اليوم، اتخذت بومر قرارها الذي لا رجعة فيه، فهجرت العمل مع ستيف، وتركت علم التشريح إلى غير رجعة. ولكنها لم تقف عند هذا الحد، بل مضت في طريقٍ جديد، فانضمت إلى المقاومة، وخبأت طفلًا لأحد الرجال الذين شاركوا في "مؤامرة يوليو" التي استهدفت اغتيال هتلر عام 1944. ثم كان أن اقتربت الحرب من نهايتها، وكان أن حل ربيع عام 1945، وكان أن أُرسلت بومر إلى السجن.

بحلول ذلك الوقت، كان علماء التشريح في ألمانيا قد دأبوا على قبول الجثث، دون أن يتساءلوا عن مصدرها أو يتوقفوا عند فظاعة ما تُمثله. آلاف الضحايا، ممن سقطوا تحت طغيان نظام هتلر، وجدت أجسادهم طريقها إلى قاعات التشريح، وكأنهم لم يكونوا يومًا بشرًا أحياءً ينبضون بالحياة، وإنما مجرد "مواد" تُستخدم لخدمة البحث العلمي. فمنذ عام 1933، استقبلت أقسام التشريح جميعها، وعددها إحدى وثلاثون، تلك الجثث القادمة من الأراضي التي اجتاحها الرايخ الثالث، سواء في بولندا أو النمسا أو تشيكوسلوفاكيا، فضلًا عن ألمانيا نفسها. وإذ يظل الصمت مطبقًا على ألسنة الجميع، لم يكن ثمة صوت يرتفع ليعترض، إلا صوت شارلوت بومر، التي لم تحتمل أن تبقى شريكةً في هذا المشهد المروّع، فاختارت الانسحاب. تقول عنها سابين هيلديبرانت، المؤرخة وعالمة التشريح بجامعة هارفارد: "إنها الوحيدة التي نعرفها، والتي تركت هذا العمل بسبب ما اكتشفته عن تلك الجثث."

لكن ستيف، شأنه شأن غيره من العلماء الذين انخرطوا في البحث العلمي تحت ظل النازية، لم يكن مهتمًا بما تعنيه أصول عمله. فبينما ارتبط بعض العلماء بالمعتقدات العرقية التي روّجت لها الآلة النازية، كان هو ماضيًا في بحوثه التي لم تلقَ مصير الإهمال الذي أصاب غيرها من أبحاث تلك الحقبة. بيد أن التاريخ لم يطوِ صفحاته بالكامل عن تلك الأصول الملوثة، بل لا تزال الحقائق تظهر، واحدةً تلو الأخرى، كأشباحٍ تأبى الرحيل. وهكذا، لا يزال العلم الألماني والنمساوي يواجه إرثه الثقيل، فيما لم تُقِدم بعض الجامعات الألمانية والنمساوية والبولندية بعدُ على فتح ملفات مجموعاتها العلمية، التي قد تحوي بين رفوفها بقايا أولئك الضحايا: عظامهم، أنسجتهم، بل وحتى خلاياهم، محفوظةً في صمتٍ مهيب.

إن لهذا التاريخ من الأهمية ما يجعله حاضرًا في النقاشات التي لم تُحسم بعد، تلك النقاشات التي تدور حول كيفية حصول العلماء على الجثث، وما إذا كان من الجائز الاستفادة من أبحاثٍ ذات قيمةٍ علمية، رغم أن مصدرها يثير أعمق أنواع الاضطراب الأخلاقي.

والمثير للدهشة، أن إرث ستيف لم يبقَ حبيس أروقة العلم، بل وجد طريقه إلى ساحة السياسة، إذ كان محور جدلٍ محتدم خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2012، حين ألقى به الجمهوريون في الكونغرس في صلب نقاش الإجهاض، مستندين إلى أعماله في ادعاءٍ غريب، مفاده أن الحمل نتيجة الاغتصاب أمر نادر الحدوث.

وإذا ما ابتعدنا قليلًا عن هذا الجدل السياسي، ونظرنا إلى المسألة من منظورٍ أشمل، وجدنا أن استخدام جثث المحكوم عليهم بالإعدام في البحث العلمي لم يكن بالأمر المستغرب في تاريخ التشريح. فلطالما عانى العلماء من ندرة الجثث اللازمة لأبحاثهم، فاضطروا إلى مصادر شتى لتوفيرها. ففي فرنسا، خلال القرن الثامن عشر، كانت جثث الفقراء تُستخدم على نطاق واسع، بينما أتاح قانون صدر في بريطانيا عام 1832 للعلماء الحصول على جثث من لم يُطالب بهم من الموتى في السجون ودور العمل. أما في الولايات المتحدة، فقد كان طلاب الطب يلجأون إلى سرقة القبور، وغالبًا ما كانت ضحاياهم من الأمريكيين الأفارقة. وقد علق أحد الكُتّاب البريطانيين في عام 1838 قائلًا: "في بالتيمور، لا تُستخدم للتشريح إلا جثث الملونين، لأن البيض يرفضون ذلك، ولأن الملونين لا يملكون القوة للاعتراض." بل إن صحيفة واشنطن بوست، في مقالٍ لها عام 1877، تساءلت ببرودٍ عن سبب منح الفقراء والمجرمين الحق في تقرير مصير جثثهم، ما داموا قد فشلوا في أن يكونوا نفعًا للمجتمع خلال حياتهم!

قبل أن يأتي هتلر إلى السلطة، كان علماء التشريح الألمان يشكون لسنواتٍ من ندرة الجثث. كانت القوانين تمنحهم حق الحصول على جثث المُعدمين، لكن أحكام الإعدام كانت قليلة، إلى أن جاء النظام النازي، فجعل الإعدام منهجًا، وارتفعت الأعداد من عشرات إلى مئات، حتى بلغ مجموع من أُعدموا مدنيًا ما بين 12,000 و16,000 شخص بين عامي 1933 و1945. ولم يكن هذا سوى جزءٍ من المشهد الدموي الأكبر، إذ لم يشمل هذا العدد الملايين الستة الذين قُتلوا في معسكرات الاعتقال، ولا أولئك الذين حصدتهم المجازر الجماعية في أرجاء أوروبا.

وهكذا، لم يجد علماء التشريح أنفسهم فجأةً أمام وفرةٍ غير متوقعةٍ من "المواد" فحسب، بل إن زملاءهم البريطانيين نظروا إليهم بعين الحسد، إذ بات لهم مصدرٌ مستمر من الجثث لا ينضب.

غير أن هذه "المواد" لم تكن مجرد أرقامٍ في دفاتر السجلات، بل كانوا أشخاصًا، لكلٍ منهم حياةٌ وأحلامٌ وأحباءٌ تركوهم وراءهم. كان بينهم من أُعدم لجرمٍ تافهٍ كنهب الطعام، وكان بينهم من وقع تحت مقصلة النازيين لكونه من معارضيهم السياسيين، مثل عائلة شولتسه-بويسن وهارناك، الذين أصبحوا لاحقًا رموزًا للمقاومة. وعندما رفض النازيون تسليم جثثهم لذويهم، مُنعت عائلاتهم حتى من إقامة مراسم لائقةٍ لدفنهم، ليجدوا أنفسهم أمام حقيقةٍ أشد مرارة: أن علماء التشريح، بقبولهم لهذه الجثث، لم يكونوا مجرد مستفيدين من الجرائم، بل كانوا أدواتٍ إضافيةً في آلة الإذلال التي سعت إلى محو هؤلاء الضحايا حتى بعد موتهم.

وما يزيد الأمر فظاعة، أن قلةً من هؤلاء العلماء لم تكتفِ بقبول الجثث فحسب، بل مضت أبعد من ذلك، فساهمت في تنفيذ عمليات القتل الجماعي، أو صادقت عليها، بدعوى البحث العلمي، ومن داخل أروقة الأكاديمية نفسها. لقد بدا العلم، في تلك الحقبة، وقد تحوّل من سعيٍ نبيلٍ لاكتشاف الحقيقة، إلى أداةٍ في يد الطغيان، تُستخدم لتبرير القتل، أو لإضفاء طابعٍ علميٍ على أبشع الجرائم.

2. دكتور ستيف و "الاغتصاب الشرعي"

كان ستيف رجلاً مولعًا بالمظاهر، شديد العناية بالصورة التي يقدمها عن نفسه، حتى ليُخيّل إلى سامعه أنه يؤدي دورًا على خشبة المسرح لا أنه يُلقي محاضرة في قاعة علمية. فقد كان لا يظهر لطلابه إلا متوشحًا عباءته الأكاديمية السوداء، يرفل فيها وكأنها رمز لمكانته، لا مجرد زي تقليدي. ولم يكن غريبًا أن يصبح، وهو في الخامسة والثلاثين، أصغر طبيب يتولى رئاسة قسم طبي في ألمانيا. فقد كان ذلك في عام 1921، أي في زمنٍ لم يكن استحقاق المناصب مقصورًا على الكفاءة العلمية وحدها، بل كان للانتماءات السياسية والمواقف الوطنية أثرها البالغ. ولم يكن ستيف بمنأى عن ذلك، إذ أيد انقلابًا كان من شأنه أن يطيح بجمهورية فايمار ليقيم مكانها حكمًا استبداديًا. ولم يكن وطنيًا في السياسة فحسب، بل في اللغة أيضًا، فقد تحمس لحملة استبدال الكلمات ذات الأصل الإنجليزي بمصطلحات جرمانية، كأنما يرى في الألفاظ الدخيلة خطرًا يُماثل خطر الغزاة. وليس عجيبًا إذن أن يرحب بهتلر حين صعد إلى السلطة، إذ وجد فيه منقذًا يعيد لألمانيا مجدها المفقود، وإن لم يذهب إلى حد الانضمام رسميًا إلى الحزب النازي. وكما فعل كثير من الأكاديميين في عصره، فإنه لم يرفع صوته احتجاجًا حين شرع النظام الجديد في طرد اليهود من الجامعات عام 1933.

أما اهتمام ستيف العلمي، فلم يكن أقل غرابة من مسيرته السياسية، فقد انصبَّ جلّ بحثه على دراسة تأثير الإجهاد والظروف البيئية على الجهاز التناسلي الأنثوي. لم يقتصر في تجاربه على البشر، بل جرب على الطيور والبرمائيات، فراقب إن كانت الدجاجات تبيض في حضور ثعلب محبوس، وأخضع السمندل لتجارب تُثير الخوف والاضطراب. لكنه لم يكتف بهذه الكائنات، بل وجد في الأرحام والمبايض البشرية مجالًا خصبًا لدراساته، فكان يحصل عليها كلما توافرت من ضحايا الحوادث أو من أطباء أمراض النساء الذين استأصلوها جراحيًا. غير أن قلة أحكام الإعدام في عهد جمهورية فايمار كانت تحدُّ من إمكانية حصوله على عينات جديدة، إذ لم يكن في تلك الفترة يُعدم النساء.

ولكن النازية جاءت فقلبت الموازين، فإذا بسجون الرايخ الثالث تمتلئ بالضحايا، وإذا بالإعدامات تتحول إلى أمر اعتيادي. وحده سجن بلوتزينسي شهد إعدام ثلاثة آلاف شخص، ووجد ستيف في ذلك فرصة سانحة، فأخذ على عاتقه استقبال جثث جميع هؤلاء المحكوم عليهم، وكأنما أراد أن يحوّل مذبحة سياسية إلى مشروع بحثي. بل إنه سعى إلى تسهيل مهمته أكثر، فحين غيّر السجن مواعيد تنفيذ الإعدامات إلى المساء، لم يرق له ذلك، إذ حال بينه وبين فحص الجثث في اليوم نفسه، فبادر إلى زيارة المسؤولين واستصدار قرار يقضي بإعادتها إلى الصباح.

ولم يكن ستيف يكتفي بالجثث وحدها، بل كان يسعى إلى جمع كل المعلومات الممكنة عن أصحابها قبل إعدامهم، فسجل تفاصيل حالتهم الصحية، وتأثير بيئة السجن عليهم، وحتى معلومات دقيقة عن دوراتهن الشهرية. ولولا أن وزيرًا بروتستانتيًا كان يعتني بالسجناء ويحرص على توثيق أوضاعهم، لضاعت هذه السجلات إلى الأبد، إذ دُمّرت معظم الوثائق الرسمية لمعهد التشريح عام 1945، سواء بفعل الحرب أو عمدًا لإخفاء الأدلة. لكن الوزير احتفظ بقائمة كان ستيف قد سلّمها له عام 1946، وهي التي عُثر عليها لاحقًا في أرشيف الحكومة الألمانية. تضم هذه القائمة أسماء 182 شخصًا، من بينهم 174 امرأة، بعضهن كن حوامل وقت إعدامهن. وقد أُدين معظم هؤلاء بتهم سياسية، وكانوا من جنسيات متعددة، وإن غلب عليهم الألمان. ومن بين تلك الأسماء، يبرز اسما ليبرتاس شولتسه-بويسن، التي حملت الرقم 37، وميلدريد هارناك، التي احتلت الرقم 87.

ولم يكن ستيف مجرد جامع للجثث، بل كان باحثًا نشطًا، نشر 230 ورقة علمية في التشريح، اعتمد فيها على البيانات التي جمعها قبل الإعدامات، والأعضاء والأنسجة التي حصل عليها بعدها. ومن خلال دراسته لهذه العينات، توصل إلى نتائج مثيرة، منها أن النساء اللواتي يواجهن حكم الإعدام يعانين من اضطرابات في الإباضة، بل قد يصل الأمر إلى ما أسماه "نزيف الصدمة". ولم يتردد في نشر هذه النتائج حتى بعد الحرب، فأورد في أحد كتبه رسمًا توضيحيًا لمبيض امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، مشيرًا إلى أنها لم تحض لمدة 157 يومًا بسبب ما لحقها من اضطراب عصبي.

ولعل أكثر ما يثير الدهشة أن بعض استنتاجات ستيف لا تزال تُستشهد بها إلى يومنا هذا، دون أن يُطرح التساؤل عن الأساليب غير الأخلاقية التي أفضت إليها. فقد أكد أن "الطريقة الإيقاعية" لتنظيم النسل ليست فعالة، وهو استنتاج ثبتت صحته علميًا، وإن أخطأ في تفاصيله الفسيولوجية. كما أظهر أن الإجهاد المزمن – مثل ذاك الذي يعيشه المحكوم بالإعدام – يؤثر تأثيرًا بالغًا في الجهاز التناسلي الأنثوي، وهو أمر تؤيده الدراسات الحديثة، وإن كان السياق الذي خرجت منه نتائجه يُلقي بظلال ثقيلة من الشك والريبة على إرثه العلمي كله.

في شهر أغسطس من عام 2012، أثار النائب الأمريكي السابق تود آكين من ميسوري ضجة عارمة حين صرّح بأن النساء يستطعن منع أنفسهن من الحمل عقب "الاغتصاب الشرعي". وما لبثت أن ارتفعت الأصوات المعارضة لهذا الادعاء، حتى خسر آكين محاولته للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ. ورغم ذلك، واصل بعض الجمهوريين تبني هذا الخط من التفكير، زاعمين أن الحمل الناتج عن الاغتصاب نادر الحدوث، وذلك لتبرير موقفهم الرافض لاستثناء ضحايا الاغتصاب من القوانين المقيدة لحق الإجهاض. وأيًا كانوا يدركون الأمر أو يجهلونه، فإن جذور هذا الادعاء تعود إلى أبحاث ستيف، التي قوبلت برفض واسع. فقد أكدت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد أن الزعم بأن الحمل بعد الاغتصاب نادر الحدوث "غير دقيق طبيًا، ومهين، وخطير". بيد أن الطبيب المناهض للإجهاض جاك ويلكي، الذي شغل منصب الرئيس السابق للجنة الوطنية للحق في الحياة، أصر على عكس ذلك، قائلًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أثناء الجدل الذي أثاره آكين: "هذا الرأي يعود إلى ما قبل 30 أو 40 عامًا. عندما تتعرض المرأة للاعتداء والاغتصاب، تحدث داخل جسدها اضطرابات عاطفية هائلة". وقد كتب ويلكي أن "إحدى أهم الأسباب التي تجعل ضحية الاغتصاب نادرًا ما تحمل" تكمن في "الصدمة الجسدية".

ولكن، من أين نشأت هذه الفكرة؟ في عام 1972، كتب طبيب آخر مناهض للإجهاض، يدعى فريد ميكلينبورغ، مقالًا ضمن كتاب موّلته مجموعة "أمريكيون متحدون من أجل الحياة". في هذا المقال، زعم ميكلينبورغ أن الحمل الناتج عن الاغتصاب أمر نادر. وأضاف قائلاً:

لقد اختبر النازيون فرضية أن الإجهاد يمنع الإباضة عبر اختيار نساء كن على وشك الإباضة وإرسالهن إلى غرف الغاز، ثم إعادتهن بعد محاكاة واقعية للقتل، لدراسة تأثير ذلك على أنماط الإباضة لديهن. ووجدوا أن نسبة عالية جدًا من هؤلاء النساء لم يبضن

لكن ميكلينبورغ قد أخطأ في الحقائق. فلم يكن سجن بلوتزينسي غرفة غاز، كما أن الصدمة الممتدة في انتظار الإعدام لا يمكن مقارنتها بصدمة الاغتصاب. ومع ذلك، عندما قرأت سابين هيلديبرانت، المؤرخة وعالمة التشريح بجامعة هارفارد، عن منطق ميكلينبورغ عقب كتابتها عنه في "نيويورك تايمز" وموقع "سليت"، أدركت أن عمل ستيف هو مصدر هذه المزاعم. فقد اقتبس ميكلينبورغ عرضًا قدمه طبيب توليد آخر من جامعة جورجتاون خلال مؤتمر عن الإجهاض عُقد في واشنطن العاصمة عام 1967. وتقول هيلديبرانت إن ذلك الطبيب كان بالتأكيد يشير إلى ستيف، لأن "لا توجد تجربة نازية أخرى مشابهة لهذه". وهكذا، ظهرت حلقة جديدة تربط بين ستيف وميكلينبورغ ووصولاً إلى الجمهوريين المناهضين للإجهاض في الوقت الحاضر.

وتقول هيلديبرانت، التي تبلغ الخامسة والخمسين من العمر وُلدت في ألمانيا، إن هذا الإرث كان دائم الحضور في حياتها، مضيفة: "لم يكن لدي جيران يهود. التحقت بمدرسة ابتدائية سُميت على اسم عضو في المقاومة الألمانية". لكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2002، واهتمامها بتاريخ علم التشريح حديث نسبيًا. وأوضحت قائلة: "كان من المفيد لي أن أضع أفكاري بمفردي، بعيدًا عن ألمانيا، حيث لم أكن مضطرة للقلق بشأن إزعاج أحد. أنا لست شجاعة بما يكفي".

وعلى النقيض من ذلك، ترى هيلديبرانت أن ستيف "لم يشكك في نفسه أبدًا". وتعتقد أنه كان يدرك أن الأخلاقيات المتعلقة بكيفية حصوله على الجثث قد تغيرت تحت حكم النازيين، لكنه لم يرغب في الاعتراف بذلك. وأضافت قائلة: "لقد كانت هذه فرصة عظيمة بالنسبة له، مكنته من تنفيذ العمل الذي كان يحلم به".

ولما اشتدت رغبتي في معرفة المزيد عن ستيف، أرشدتني هيلديبرانت إلى فينكلمان، الطبيب الألماني والمحاضر في علم التشريح بمستشفى "شاريتيه"، ذلك الصرح الجامعي العريق في برلين. كان فينكلمان قد وُلد عام 1963، وهو إذ يتحدث عن نفسه، لا يلبث أن يُدرجها في سياق أوسع، فيقول: "أنا أيضًا من جيل الأحفاد". وحين حادثته عبر الهاتف، سألته عن الدافع الذي جعله يهتم بأمر ستيف، فأجاب دون تردد: "لقد كان ستيف عالم تشريح في برلين مثلي. إنه جزء من تاريخي، فقد عمل في ذات المبنى الذي نعمل فيه اليوم".

وقد كان لفينكلمان دور بارز في إثارة القضية الأخلاقية المتعلقة بعمل ستيف. ففي مقال نشره عام 2009 بالتعاون مع أودو شاجن، المؤرخ الطبي في "شاريتيه"، كتب يقول: "لا يمكن التحقق من أبحاث ستيف دون أن يتضمن ذلك تبريرًا، ولو بقدر يسير، لنظام العدالة النازي برمته، ذلك النظام الذي كان في حقيقته نظامًا للظلم". ومما لا ريب فيه أن ستيف قد تعاون مع النازيين، إذ قبل عددًا من الجثث يفوق حاجته البحثية، وحافظ على سرية مصادره، حتى لا ينكشف أمره. وكان فينكلمان قد أشار في بحثه إلى أن "استخدام ستيف لرعب طوابير الإعدام كمتغير علمي محايد هو أمر لا يخلو من القسوة التي تستعصي على الفهم".

على أن فينكلمان، رغم هذا، لم يُغلق الباب أمام نظرة أكثر تفهمًا لشخصية ستيف، إن لم يكن من باب الرحمة، فمن باب الدقة في الحكم. قال لي في حديثه: "يميل الناس إلى نسيان أن برامج التبرع بالجثث لم تُعرف إلا في الخمسينيات والستينيات. لقد كان ستيف يرى في استخدام جثث السجناء المُعدمين أمرًا طبيعيًا لا غرابة فيه. لم يكن يسعى، كما فعل بعض الأطباء، إلى إثبات أن هناك أناسًا دون البشر. لا أرى في ذلك تبريرًا لما ارتكبه، لكن يمكننا على الأقل أن نقول إنه لم يكن يحركه هذا الدافع".

وقد سعى فينكلمان كذلك إلى دحض بعض الادعاءات التي حولت ستيف إلى وحش في نظر البعض. ومن هذه الادعاءات، ما ذكره ويليام سيدلمان، أستاذ الطب في جامعة تورنتو، الذي كتب كثيرًا عن الطب في الرايخ الثالث، إذ زعم أن ستيف قد سمح لضباط القوات الخاصة (إس إس) باغتصاب النساء قبل إعدامهن، حتى يتسنى له دراسة حركة الحيوانات المنوية. ويستند هذا الادعاء إلى رسالة تعود إلى عام 1997، كتبها طالب سابق لدى ستيف، غير أن شاجن، المؤرخ المشارك لبحث فينكلمان، كان قد تحدث إلى ذلك الطالب، ورجّح أنه كان يردد إشاعة أو يسيء فهم ملاحظات ستيف عن عمله. ولم تتضمن أي من أبحاث ستيف المنشورة إشارة إلى دراسة حركة الحيوانات المنوية. والحق أن الطالب السابق قد تُوفي منذ ذلك الحين، لكن سيدلمان لا يزال متشبثًا باتهامه. ولم يكن تعليق فينكلمان على ذلك إلا قوله: "إن هذا الادعاء بعيد الاحتمال، لكني لا ألوم سيدلمان على اعتقاده بصحته، إذ كلما أوغلت النظر في الطب النازي، وجدت أن أبشع الأشياء قد حدثت بالفعل".

ولم يكن هذا الادعاء هو الوحيد الذي تناوله فينكلمان بالنفي، بل نفى كذلك إشاعة أخرى تقول إن مختبر ستيف قد صنع صابونًا من بقايا الضحايا. ومع ذلك، فإنه لم ينكر أن عالم تشريح آخر، يُدعى رودولف سبانر، قد قام بذلك بالفعل. فقد كان سبانر مديرًا لمعهد دانزيغ للتشريح، ولم يكن قد دخل في إنتاج الصابون على نطاق واسع، فـ"مصنع صابون البروفيسور سبانر" ليس سوى أسطورة، لكنه مع ذلك كان قد صنع كميات صغيرة لأغراض تشريحية. وعندما انتهت الحرب، وُجدت في معهد سبانر بقايا 147 شخصًا مجهولي الهوية. وقد كتبت هيلديبرانت عن سبانر، فقالت: "لقد اعترف خلال عدة استجوابات بأنه صنع الصابون من الجثث، لكنه لم يُحاكم على ذلك".

أما ستيف، فقد أصر بعد الحرب على أنه لم يستخدم جثث السجناء السياسيين في أبحاثه، وكان في دفاعه عن نفسه يقول: "إن عالم التشريح لا يفعل أكثر من استخلاص نتائج من أحداث هي في ذاتها من أقسى ما عرفه التاريخ من تجارب". ولم يكن يرى في عمله ما يدعو إلى الشعور بالخجل، بل كان لا يزال ينظر إلى نفسه كرجل علم، وكان يؤكد: "ليس هناك أي سبب يجعلني أشعر بالخجل من أنني تمكنت من الكشف عن بيانات جديدة من جثث المُعدمين، حقائق كانت مجهولة من قبل وأصبحت معترفًا بها الآن في جميع أنحاء العالم".

لم يكن ستيف، كغيره من علماء التشريح في عصره، موضع مساءلة أو عقاب على ما اقترفه من أبحاث استخدم فيها جثث السجناء المُعدمين. ولم تعصف به رياح المحاكمات، ولم تقترب منه يد العدالة، بل ظل في موقعه، يدير معهد التشريح في جامعته، حتى أدركه الموت إثر سكتة دماغية في عام 1952. وعندما نشرت الصحف نعيه، لم تتطرق إلى تلك المفاوضات التي أجراها مع إدارة سجن بلوتزينسي، تلك المفاوضات التي كان غرضها ترتيب مواعيد الإعدامات بحيث تصل الجثث إليه طازجة كل يوم. بل كان النعي، على خلاف ذلك، يُشيد به، ويرسم صورته كرجل علم جليل، وكعاشق للصيد وتسلق الجبال.

وقد ساق لي فينكلمان حكاية غريبة، يرى فيها دليلًا على أن ستيف كان مسحورًا بالعلم، لا مُنقادًا للأيديولوجيا. ففي عام 1944، امتدت يد ستيف إلى مشرطه، لا ليفحص جثة مجهولة، بل ليشرح جثمان صديق له، كان والتر أرندت، الطبيب وعالم الحيوان، الذي اعتنق اليهودية في عام 1931، ثم حُكم عليه بالإعدام بسبب انتقاده النازيين. ولما وقعت الجثة بين يدي ستيف، لم يرَ فيها ذكرى صديق، ولم يرتعد قلبه لرؤيتها، بل فعل ما يفعله كل يوم: مضى يُحلّل، ويُقطّع، ويبحث. وعندما بلغ قلب أرندت، انتزعه، واحتفظ به!

ومما يزيد الأمر غرابة أن ستيف، هو الآخر، كان قد أوصى بأن يُوهب جسده للعلم بعد وفاته، بيد أن زوجته رفضت تنفيذ وصيته، فكان أن دُفن في نهاية المطاف.

3 "بضعة منحرفين مختلين نفسيًا"

ومع انتهاء الحرب، سنحت فرصة مبكرة للتحقيق فيما جرى. فقد شرعت الحكومات العسكرية، التي تولت إدارة البلاد بعد الهزيمة، في البحث عن جثث المعارضين السياسيين والمواطنين الأجانب الذين قضوا نحبهم. وبدأت الأسر المنكوبة، التي فقدت أحباءها، تتردد على معاهد التشريح الألمانية، باحثة عن أثر، متلمسة أي دليل. ولم يكن سرًا أن تلك الجثث كانت تصل إلى العلماء دون أي ضوابط أو رقابة. وكما كتبت هيلديبرانت: "وهكذا، كان على علماء التشريح أن يجيبوا عن أسئلة مؤرقة حول هوية الجثث المتبقية في مخازن معاهدهم، ومصيرها بعد أن انتهت منها المشارط والمباضع".

لكن البحث عن الحقيقة لم يكن أمرًا هينًا، فقد كانت الأوراق الرسمية قد فُقدت، وكانت بعض الجثث قد خضعت لتشريح جعل التعرف عليها مستحيلًا. وعندما عُقدت محاكمات نورمبرغ، وُجّه الاتهام إلى ثلاثة وعشرين طبيبًا، لكن هؤلاء كانوا ممن وقفوا في طليعة النازيين، ممن أجروا تجاربهم على الأحياء داخل معسكرات الاعتقال، أما العدد الأكبر من الأكاديميين، الذين ظلوا في الجامعات، فلم تطلهم المحاكمات، ولم يُحاسَبوا على ما اقترفوه. وكما قال سيدلمان: "لقد احتفظ الكثير من الأطباء الذين تقلدوا مناصب قيادية خلال الرايخ الثالث بنفوذهم بعد الحرب، وخاصة في الأوساط الأكاديمية. كانوا قادرين على إبقاء الأمور تحت السيطرة".

ولم يكن الأمر مقتصرًا على قلة من الأطباء، بل إن نصف أطباء ألمانيا كانوا قد انضموا إلى الحزب النازي. ومع ذلك، لم تؤدِّ عملية اجتثاث النازية، التي أعقبت الحرب، إلى إقصائهم، بل عاد معظمهم إلى ممارسة الطب، وكأن شيئًا لم يكن. وكما قال آرثر كابلان، أخصائي الأخلاقيات الحيوية في جامعة نيويورك، ومؤلف كتاب عندما جنّ الطب: أخلاقيات البيولوجيا والمحرقة: "لم يكن الناس يريدون مواجهة الحقيقة. فلو طُرد هؤلاء الأطباء، فمن الذي سيتولى معالجة المرضى؟ ومن الذي سيُدير الجامعات؟ لم تكن المؤسسة الألمانية مستعدة لاستبعاد جميع الأطباء الذين تورطوا في أفعال مشينة".

وقد كان من مصلحة الجميع أن يتم التقليل من شأن هذه الجرائم، ومن ثم، لم يكن مفاجئًا أن يُعلن طبيب ألماني بارز، في اجتماع وطني عُقد عام 1948، أنه من بين تسعين ألف طبيب ألماني، لم يكن هناك سوى ثلاثمائة أو أربعمائة طبيب متورطين في جرائم النازية. وسرعان ما تبنى الأطباء الآخرون هذا التقدير، لأنه، كما كتبت هيلديبرانت، "سمح لهم بسهولة أن يعلنوا أن الفظائع الطبية التي ارتكبتها الاشتراكية الوطنية لم تكن إلا من فعل بضعة منحرفين مختلين نفسيًا".

يرى كابلان أن ثمة فخًّا ينبغي الحذر منه، وهو فخ يسقط فيه من يُحاول أن يُبرر أفعال أطباءٍ استغلوا انهيار الأخلاقيات في ظل الحكم النازي لمصلحتهم البحثية، فيصورهم على أنهم مجرد "مجانين". فهو يجادل بأن هؤلاء الأطباء لم يكونوا سوى انعكاسٍ طبيعي لزمانهم ومكانهم، يمثلون ما كان سائداً في أوساطهم العلمية. ويطرح سؤالًا يتجاوز حدود التاريخ الألماني ليشمل كل العصور والمجتمعات: كيف لأشخاص عاديين، يمارسون حياتهم وفق ما تقتضيه الشرعية، أن يرتكبوا أفعالًا شريرة؟ ثم يُضيف قائلًا: "ليس بالضرورة أن يكون بوسعنا إيقاف ذلك، لكن إدراك الكيفية التي وقعت بها هذه الأفعال، هو أقصى ما يمكننا الوصول إليه."

لعل الرؤية اليوم أكثر وضوحًا، لكن في أعقاب الحرب، حين كانت فظائع المعسكرات النازية لا تزال ماثلة في الأذهان، كان التركيز منصبًا على معاقبة أسوأ المجرمين. ومع ذلك، لم يكن من علماء التشريح الألمان من دخل السجن سوى واحد فقط!

كان ذلك الرجل هو يوهان بول كريمر، الذي لم يكن مجرد عالم تشريح في جامعة مونستر، بل كان أيضًا ضابطًا في القوات الخاصة النازية (إس إس). لم تكن تجاربه العلمية قد اقتصرت على الحيوانات، بل امتدت إلى البشر حين عُيّن في أوشفيتز، حيث دأب على مراقبة السجناء، لا بعين الطبيب الرحيمة، ولكن بعين الباحث الجشع. فإذا استرعى انتباهه أحدهم بسبب وصوله إلى مراحل متقدمة من الجوع، أمر مساعده بحجزه وإبلاغه بالموعد الذي سيتم فيه قتله بحقنة، حتى يتسنى له دراسة جسده. ولم يكتفِ بذلك، بل شهد عمليات القتل بنفسه، وجمع أنسجة الضحايا وأرسلها إلى مونستر لمزيد من التحليل.

أما الجانب الأكثر فتكًا من أعماله، فتمثل في إعدامه لما يزيد على عشرة آلاف سجين عند منصة القطار في أوشفيتز، مما أدى إلى صدور حكم بإعدامه في بولندا عام 1948. لكنه، رغم جسامة جرائمه، قضى في السجن عشر سنوات فقط، ثم أُفرج عنه، ليعود إلى مونستر وكأن شيئًا لم يكن.

على النقيض من كريمر، نجا كثير من علماء التشريح من المحاسبة، حتى عندما كان الحلفاء على دراية كاملة بما ارتكبوه من فظائع. ففي يونيو 1945، قام ليو ألكسندر، طبيب الأعصاب البارز في بوسطن ومستشار وزير حرب الولايات المتحدة، بزيارة يوليوس هالرفوردن، الطبيب النازي الذي كان قد تولى رئاسة قسم الأمراض العصبية في معهد القيصر فيلهلم لأبحاث الدماغ منذ عام 1938. كان ذلك المعهد من أعرق مراكز الأبحاث النفسية في العالم، وقد حظي بدعم مالي كبير من مؤسسة روكفلر في عشرينيات القرن الماضي.

عندما التقى ألكسندر بهالرفوردن، لم يكن الأخير يشعر بأي حرج أو وجل، بل استعرض أمامه بفخر مجموعة مكونة من 110,000 عينة دماغ مأخوذة من 2800 شخص، موضحًا كيف أنه، بالتعاون مع مدير المعهد هوغو شباتز، جمع أدمغة ضحايا برنامج T-4، ذلك البرنامج النازي الذي استهدف المرضى النفسيين، وقضى عليهم في ستة مراكز للقتل الرحيم في ألمانيا والنمسا. لم يكتفِ هالرفوردن بالبحث عن هذه الأدمغة، بل كان حاضرًا أثناء عمليات القتل، يشرف بنفسه على انتزاع العيّنات من أجساد الضحايا الذين أُبيدوا بالغاز.

ورغم أن ألكسندر أبلغ بما اكتشفه، فإن العدالة لم تتحرك. لم يُعاقَب هالرفوردن، ولم يُحاسَب شباتز. بل على العكس، سُمح لهما بالمشاركة في نقل معهد القيصر فيلهلم إلى فرانكفورت، حيث تغيّر اسمه إلى معهد ماكس بلانك لأبحاث الدماغ. ولم تتأثر سمعتهما العلمية، بل استمر المجتمع الأكاديمي في الاحتفاء بإنجازاتهما، حتى أن المرض التنكسي العصبي الذي اكتشفاه عام 1922 حُمِل اسميهما، وكأن تاريخ جرائمهما قد مُحي تمامًا!

اختتم هالرفوردن وشباتز حياتهما المهنية في هدوء، وتُوفيا في الستينيات دون أن تطالهما يد العقاب. ولم يقتصر الأمر على نجاتهما من المساءلة، بل نال هالرفوردن تكريمًا رسميًا من جامعة ألمانية في عام 1982، حيث وُصف بأنه "الشيخ الجليل لعلم الأمراض العصبية في ألمانيا والعالم"!

لكن الزمن، وإن تأخر، لم يُغلق ملفاته نهائيًا. فقد أدى الوعي المتزايد بجرائمهما إلى تغيير اسم المرض الذي اكتشفاه، فلم يعد يحمل اسميهما. ويرى كابلان، من جامعة نيويورك، أن هذا الإجراء كان صائبًا. وهو لا يدعو إلى إلغاء نتائج أبحاث هالرفوردن وشباتز، لكنه يضع قواعد أخلاقية للتعامل مع "البيانات الملوثة". فهو يرى أنه إن كان لا بد من الاستفادة منها، فلا ينبغي أن يكون ذلك إلا في الحالات التي لا يتوفر فيها بديل، وحيث يكون الهدف إنقاذ حياة أو تحقيق منفعة علمية كبرى.

لكن الأهم من ذلك، أنه يجب عدم منح الفضل لمن قام بهذه الأبحاث. فلا يُقال مثلًا: "هذا الاكتشاف يعود إلى هالرفوردن"، بل يُقال: "هذا جاء من عالم ألماني بارز في عهد النازيين"، دون ذكر اسمه.

4. "ملوّثي العش"

في مطلع الثمانينيات، كانت معاهد التشريح وكليات الطب في ألمانيا قد شهدت تغيرًا في أجيالها، فغاب عنها الأطباء والعلماء الذين عايشوا الحرب العالمية الثانية، وحلّ محلهم تلاميذهم الذين تسلّموا الراية. غير أن هذا الجيل الثاني، الذي لم يشارك في تلك الأحداث، لم يكن أكثر رغبةً في كشف المستور ولا أشد حماسًا لتمحيص الماضي. فما إن بدأ بعض طلاب الطب الألمان، ومن بينهم سيدلمان، يطرحون تساؤلاتهم عن دور علماء التشريح في عهد هتلر، وعن مصير الشرائح وعينات الأنسجة التي استُخدمت في التدريس، حتى اصطدمت استفساراتهم بجدار صلب من الإنكار. ولم يقف الأمر عند التجاهل، بل إن الأساتذة وبّخوا هؤلاء الطلاب على فضولهم، وعدّوهم من "ملوّثي العش" الذين يُسيئون إلى بيتهم العلمي بتلك التساؤلات المقلقة.

لكن الصمت لم يدم طويلًا، فقد بدأ جدار الإنكار يتصدع حينما أصر المؤرخ والصحفي الألماني غوتز ألي على الدخول إلى معهد ماكس بلانك والاطلاع على مجموعته من العينات البشرية. وما إن خطا إلى الداخل، حتى اكتشف بين تلك العينات بقايا ضحايا برنامج القتل الرحيم T-4، فطالب بدفنها بطريقة تليق بآدميتها، وكانت هذه المطالبة سابقة لم يألفها أحد.

لم يرضخ مدير معهد ماكس بلانك لهذه المطالب، بل سارع إلى إنكار ادعاءات ألي، لكنه وجد نفسه أمام أدلة دامغة لا سبيل إلى دحضها. ومع مرور الوقت، بدأ طلاب الطب الألمان، فرادى وجماعات، يتبنون نفس القضية، ويرفعون لواء البحث عن الحقيقة. ففي جامعة هايدلبرغ، كان جيريت هوهندورف – الذي أصبح فيما بعد أستاذًا في الجامعة التقنية في ميونخ – طالبًا شغوفًا بالتنقيب عن هذا التاريخ الدفين. قال لي ذات يوم: "لم يكونوا يريدون أي تحقيق مستقل، ولم يرغبوا في أن ينشغل الطلاب بهذه القضايا، لكننا لم نلتزم الصمت. نظمنا بأنفسنا سلسلة من المحاضرات الطلابية، دون دعم من الكلية أو الأساتذة. وحين سمعنا عن عمليات قتل الأطفال التي وقعت في مستشفى هايدلبرغ النفسي، قصدنا المستشفى وسألنا الأساتذة عن الحقيقة."

لم يقتصر الأمر على جامعة هايدلبرغ، فقد تصاعدت الموجة وبلغت ذروتها في جامعة توبنغن عام 1989، حينما أثار الطلبة قضية التحقيق في هذه الجرائم، فاجتذب الأمر اهتمام الصحافة الوطنية. وتناولت التقارير التلفزيونية والمطبوعة استمرار استخدام عينات من عصر النازية في الأبحاث والدراسات الطبية. ولم يقتصر الجدل على ألمانيا وحدها، بل تجاوز حدودها، إذ خرجت مظاهرات أمام السفارة الألمانية في إسرائيل، وطالب وزير الدين الإسرائيلي المستشار هيلموت كول بإعادة بقايا جميع ضحايا النازية إلى ذويهم لدفنها بما يليق بهم.

ومع تصاعد الغضب، نشر غوتز ألي مقالًا نُقل فيه عن هالرفوردن قوله بشأن الأدمغة التي حصل عليها: "كلما زاد العدد كان ذلك أفضل." وأضاف ألي في مقاله أن أي عالم تشريح ألماني لم يُعرف عنه رفضه لاستخدام هذه العينات بعد الحرب، أو اتخاذه قرارًا بدفنها احترامًا للضحايا.

في ظل هذا الضغط المتزايد، ظهرت كتابات علمية تلقي الضوء على هذه القضية، كان من أبرزها كتاب "الأطباء تحت حكم هتلر" للمؤرخ مايكل كاتر من جامعة يورك، وكتاب بول ويندلينغ من جامعة أكسفورد بروكس حول الصحة والعرق والسياسة الألمانية. كما شهدت جامعة مينيسوتا أول مؤتمر يُعقد حول الطب والعلم في ظل الحكم النازي، ودار فيه نقاش حاد حول فكرة مقاطعة البيانات الطبية التي جُمعت في ذلك العهد.

وبعد تزايد الضغوط، أصدرت جامعة توبنغن اعتذارًا علنيًا وشكّلت لجنة للتحقيق، لتكون نموذجًا اقتدت به جامعات أخرى. أما جمعية ماكس بلانك، فقد اعترفت بأن مجموعتها احتوت على أنسجة لضحايا القتل الرحيم، ومن بينهم 700 طفل. وفي مايو 1990، أقامت الجمعية مراسم تأبين، دُفنت خلالها هذه البقايا، استجابة للمطلب الذي كان غوتز ألي ينادي به منذ سنوات.

لكن لم يكن هذا كافيًا في نظر سيدلمان وكابلان، اللذين وجدا في ذلك مجرد محاولة شكلية للتخلص من المشكلة، دون مواجهة جذورها الحقيقية. فقد احتجا على أن العينات قد دُفنت في مقبرة جماعية، دون أي تحقيق يُعرّف بأصحابها، ويكشف كيف ماتوا، وكيف استُخدمت بقاياهم في الأبحاث طوال نصف قرن. ومن ثم، طالبا بإحياء ذكرى الضحايا دوليًا، وفتح تحقيق في أخلاقيات البيولوجيا في تلك الحقبة. لكن هذه الدعوات لم تجد آذانًا صاغية، فقد كان الزمن لم ينضج بعد لمثل هذا الاعتراف العلني. وكما قال سيدلمان بمرارة: "لم يكونوا مستعدين بعد."

وفي عام 1992، أصدرت الحكومة الألمانية أمرًا يلزم جميع الجامعات الحكومية بالتحقيق في مجموعات التشريح التي تملكها. ورغم أن بعض الجامعات استجابت لهذا القرار وسارت على نهج توبنغن، إلا أن أخرى اتبعت نموذج ماكس بلانك، فآثرت التخلص الجماعي من العينات، كأنها تُريد أن تطمس القضية كلها دفعة واحدة.

أما بعض الجامعات الأخرى، فقد لجأت إلى المراوغة، فإما أنكرت امتلاكها لمثل هذه المجموعات، أو ادّعت أن أوامر التحقيق غير قابلة للتنفيذ، بحجة أن مبانيها قد دُمرت خلال القصف في الحرب. وكأن هؤلاء الضحايا، الذين ظلّت بقاياهم في المعامل والمختبرات لعقود، سيُتركون مرة أخرى ضحايا للنسيان والتجاهل، بعد أن حُرموا من العدالة في حياتهم، ثم حُرموا منها حتى بعد مماتهم!

في ذلك الزمن المليء بالتحولات العظمى، حيث سقط جدار برلين في نوفمبر 1989، وانهار الاتحاد السوفيتي بعده بقليل، كانت أوروبا تعيش حالة من الفوضى العارمة، تتقاذفها أمواج التغيير السياسي والاجتماعي. وسط هذا المدّ الجارف من الأحداث، كان البحث عن الحقيقة يواجه عدوًا شرسًا، لا يقل خطرًا عن القمع ذاته: اللامبالاة. فقد غدت الأسئلة عن الماضي عبئًا لا يريد أحد أن يحمله، وكأن الصفحات الملطخة لا يمكن أن تُمحى إلا بالصمت.

وإذا كان التاريخ يملك لسانًا، فقد نطق به أحد أساتذة التشريح في فيينا بعد عقدين من الزمن، وهو يناهز السادسة والتسعين، حين سُئل عن استخدام جثث المُعدمين في معهده، فأجاب بجملة تكشف أكثر مما تخفي: "لم يهتم أحد، ولماذا كان ينبغي لنا أن نهتم؟" وكأنما الزمن لم يُحرّك في ذاكرته شيئًا، وكأن الضحايا الذين مروا تحت مشرطه لم يكونوا إلا أرقامًا في سجل النسيان. ولم يكن هذا الأستاذ وحده في موقفه، بل انضم إليه زميله، الذي لم يكن قد تجاوز السابعة والسبعين، فكرر عبارته نفسها: "لم يهتم أحد."

لم يكن حديث الرجلين عن أمرٍ طواه النسيان، بل كان عن عملٍ علميٍّ جليلٍ من حيث القيمة، عظيمٍ من حيث الانتشار، لا تزال الأجيال تسترشد به، والأطباء والباحثون يرجعون إليه، ذلك هو "أطلس بيرنكوبف".

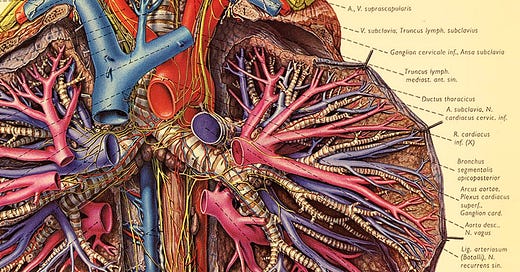

لقد أفنى إدوارد بيرنكوبف أكثر من عشرين عامًا من حياته، منذ عام 1933، في إعداد هذا الأطلس ذي الأجزاء الأربعة، الذي صار مرجعًا لا غنى عنه في علم التشريح. وكما أشارت هيذر برينغل في مجلة ساينس: "كان يعمل ثماني عشرة ساعة يوميًا، يعكف على تشريح الجثث البشرية، ويشرف على فريق من الفنانين الذين ينقلون أدق تفاصيل اكتشافاته إلى رسومٍ متقنة." ولم يكن هذا العمل مجرّد مشروع علمي عابر، بل حظي بإشادة الأوساط الطبية، حتى إن مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين وصفته عام 1990 بأنه "كتاب متميز ذو قيمة لا تُقدّر بثمن."

أما هيلديبرانت، التي عاشت حياتها غارقةً في دروب علم التشريح، فقد قالت: "إذا كنت عالم تشريح جادًا مثلي، فلا بد أنك ما زلت تعود إلى هذا الأطلس، فهو يحتوي على تفاصيل لا نظير لها. بل إن كثيرًا من صوره لا تزال تجد طريقها إلى كتب التشريح الحديثة."

لكن بيرنكوبف لم يكن مجرد عالم تشريح، بل كان أيضًا نازيًا مخلصًا لعقيدته. ولم يكتفِ بالإيمان بتلك الأفكار، بل طبّقها بحزم حين تولّى عمادة كلية الطب في جامعة فيينا، إذ سارع إلى طرد اليهود من هيئة التدريس بسرعة تفوقت على أي مسؤول جامعي آخر في الرايخ الثالث. وكان أثر النازية بادياً في عمله، حتى إن أطلسه نفسه لم يخلُ من رموزها، فقد نُسجت الشعارات النازية في توقيعات الفنانين الذين رسموا لوحاته التشريحية.

لم يُثر هذا التفصيل انتباه أحد لعقود، حتى جاء أستاذ طب الأسنان في جامعة كولومبيا، هوارد إسرائيل، الذي بدأ يتساءل عن تلك الشعارات عام 1994. ويروي سيدلمان القصة بقوله: "كان الأطلس هدية قدّمتها له زوجته عندما كان طالبًا في كلية طب الأسنان، وكان يستخدمه يوميًا، لكنه لم يدقق في تفاصيله إلا بعد سنوات."

حين أثار إسرائيل هذه التساؤلات، نقل سيدلمان مخاوفه إلى ياد فاشيم، متحف الهولوكوست في القدس. وتحوّلت الأسئلة إلى شكوك، ثم إلى قلقٍ مُلحّ: من كان هؤلاء الأشخاص الذين وُثّقت أجسادهم في هذا الأطلس؟ هل كانوا ضحايا للمعسكرات النازية؟

بدأت الرسائل تتنقل بين ياد فاشيم والسلطات النمساوية، لكن الردود الأولى جاءت بالنفي القاطع. قال المسؤولون في فيينا: "لا علاقة للأطلس بالعصر النازي." ولم يكتفوا بذلك، بل قدموا تفسيرًا بدا وكأنه محاولة لإغلاق القضية قبل أن تبدأ: "إن جميع الجثث التي شُرّحت في المعهد كان يُحلق شعرها."

قال سيدلمان، بصوت الواثق من حجته، والموقن من صواب رأيه: "لقد بينّا لهم موطن الخطأ، وأرشدناهم إلى وجه الصواب." وكان قوله هذا تعليقًا على ما جرى في تلك الندوة التي احتضنتها جامعة فيينا سنة 1999، وحملت عنوانًا ذا دلالة واضحة: "الطب تحت المجهر".

وفي تلك الندوة، التي اجتمع فيها العلماء والمؤرخون، وأصحاب الشأن من أهل الجامعة، أعلن رئيس الجامعة أنه قد اتخذ خطوة لم يكن بد منها، فأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فيما أُثير من شكوك. ولم يكن هذا القرار بالأمر الهيّن، فقد تطلب شجاعة نادرة، وجرأة في مواجهة المجهول. ويتذكر سيدلمان، وقد كان حاضرًا في الندوة، ذلك المشهد الذي لا يزال عالقًا بذهنه: "لقد قال إنه لجأ إلى كلية الطب ليستجلي الحقيقة، ثم أدرك أنهم كذبوا عليه. وما كان لأمر كهذا أن يُقال على الملأ لولا أن صاحبه قد أدرك أن الصمت خيانة، وأن المجاهرة بالحقيقة مسؤولية. لقد كان ذلك موقفًا محفوفًا بالمخاطر، وكان حدثًا عظيمًا."

لم يكن تشكيل لجنة التحقيق إجراءً شكليًا، بل كان بداية لكشف ما طُمس من حقائق، وإماطة اللثام عن أسرار ظن أصحابها أنها دفنت إلى الأبد. فقد وثّقت اللجنة أن 1,377 جثة قد تم تسليمها إلى الجامعة، وكانت جميعها قد اقتيدت إلى الموت من غرف الإعدام في محكمة فيينا الإقليمية.

لكن السؤال الذي ظل معلقًا في الأذهان، ولم يكن العثور على إجابة له أمرًا يسيرًا، هو: هل كانت الصور التي احتواها أطلس بيرنكوبف تُجسّد وجوه هؤلاء الضحايا؟ لم يكن بالإمكان تتبعها بدقة، غير أن المؤرخين، الذين سبروا أغوار القضية، أجمعوا على أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن هذه الرسوم إنما تُخلّد ملامح أولئك الذين أُعدموا بأيدي النازيين.

لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت خيوطها إلى صفحات أخرى من ذلك التاريخ المظلم، لتكشف صلةً تربط بين علماء الجامعة، وبين هاينريش غروس، ذلك الطبيب الذي عُرف اسمه مقترنًا بالرعب، إذ كان يدير جناح الأطفال في مستشفى فيينا النفسي، المسمى شبيغلغروند، إبّان الحرب.

لم يكن غروس طبيبًا بالمعنى المألوف، بل كان أشبه بمنفّذ تجارب، يُخضع الأطفال لأقسى أنواع المعاناة، حتى سقط بعضهم صرعى بسبب وحشيته. ويكفي أن نسمع ما قاله أولئك الأطفال الذين قُدر لهم أن ينجوا من قبضته، حتى ندرك هول الفاجعة. فقد كان الأطفال، وهم في أضعف حالاتهم، يطلقون عليه اسمًا يعكس رعبهم منه: "المنجل". وكان بعضهم يقول إن قدومه إلى الجناح لم يكن كقدوم الطبيب الذي يحمل أمل الشفاء، بل كان كريح باردة تسري في الأوصال، وتنذر بالموت الذي لا ريب فيه.

وفي النهاية، كانت الحصيلة مأساوية: 772 طفلًا قُتلوا في شبيغلغروند، وكان نصفهم تقريبًا من ضحايا جناح غروس.

وفي عام 1948، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، مثل غروس أمام القضاء بتهمة القتل. لكن العدالة في ذلك الزمن كانت انتقائية، تزن القضايا بميزان لا يخلو من خلل. فقد وجد القضاة أن القانون الذي يحاكمونه بموجبه لم يكن يعرف القتل إلا إذا وقع على من يُعدّ قادرًا على التفكير، أما هؤلاء الأطفال، الذين اعتُبروا "ذوي إعاقة"، فلم يُعترف بهم كضحايا حقيقيين، وكأن حياتهم لم تكن تستحق الدفاع عنها.

وعلى هذا الأساس، لم يُدن غروس بالقتل، بل صدر الحكم عليه بجريمة أخف، وهي القتل غير العمد. لكنه، وقد أدرك أن في القانون ثغرات، استأنف الحكم، وربح القضية، فما كان من المدعي العام إلا أن قرر عدم إعادة محاكمته، وكأن الأمر لم يكن يستحق مزيدًا من العناء.

ولم يكتفِ غروس بالهرب من العقاب، بل عاد إلى شبيغلغروند، التي غُيّر اسمها ليطمس ما كان، لكنه استأنف عمله فيها كما لو لم يحدث شيء، واستمر في أبحاثه، مستعينًا بعينات من أدمغة الأطفال الذين قتلوا هناك.

ونشر 35 ورقة بحثية، بعضها شاركه فيها أساتذة من جامعة فيينا، دون أن يثير ذلك أي تساؤل أو اعتراض. ولم يقف عند هذا الحد، بل أصبح شاهدًا خبيرًا في آلاف القضايا التي نظرتها المحاكم النمساوية. وبدا وكأن الماضي قد طُمس، وأن الحاضر لا ينظر إليه إلا بعين العفو والتسامح.

ثم، في مشهد يثير السخرية بقدر ما يثير الغضب، حصل غروس عام 1975 على الصليب النمساوي للتكريم في العلوم والفنون.

لكن العدالة التي تأخرت كثيرًا عادت لتُطل برأسها بعد عقود. فحين أعادت لجنة جامعة فيينا تسليط الضوء على هذا التاريخ المخزي، لم يكن الأمر مجرد إثارة إعلامية، بل فتحت التحقيقات من جديد.

ومع البحث والتقصي، كُشف عن أدلة جديدة ضد غروس في ملفات الستاسي، شرطة ألمانيا الشرقية السرية. وكانت النتيجة أن أُدين مجددًا عام 1999 بتهمة القتل. لكن، وكما في المرة السابقة، لم يُكتب لهذه المحاكمة أن تكتمل.

فقد لجأ محاموه إلى الحيلة ذاتها التي يلجأ إليها كل من يريد الإفلات من العقاب، فزعموا أن غروس كان يعاني من مرض الزهايمر، وأنه غير قادر على فهم الإجراءات القضائية الموجهة ضده. وكما كان متوقعًا، قبلت المحكمة هذا الدفاع، وأسقطت القضية.

لكن سيدلمان لم يكن ليرضى بهذه النهاية. فقد قال بحزم: "هل تعرفون ماذا فعل غروس؟ لقد ابتسم، ثم ذهب إلى المقهى مع أصدقائه وعائلته ليحتفل!"

عاش غروس بعد ذلك ست سنوات أخرى، حتى بلغ التسعين من عمره. وفي عام 2002، جاء الوقت الذي دُفنت فيه العينات البشرية من فترة الحرب في جامعة فيينا، في المقبرة اليهودية بالمدينة، كما وُضعت أدمغة أطفال شبيغلغروند في المقبرة الرئيسية. أما ذلك التكريم الذي حصل عليه غروس، فقد سُحب منه عام 2003، بعد أن أدركت النمسا، وإن متأخرة، أن العار لا يُمكن أن يُمنح وسامًا.

5. معضلة هنرييتا لاكس

إنَّ تاريخ التشريح في عصر النازية، ذلك التاريخ المدفون الذي ران عليه النسيان طويلًا، يطفو على السطح في هذه الأيام بفضل موجة جديدة من التحقيقات التي يقوم بها الجيل الثالث بعد الحرب العالمية الثانية. هؤلاء الباحثون، الذين يحملون على عاتقهم عبء كشف الحقيقة، يسعون إلى تخليد ذكرى الضحايا الذين طمسهم النسيان. وقد صرَّح سيدلمان قائلًا: "لم أتوقَّع يومًا أن أرى هذا الحساب يظهر للعيان في حياتي". ومع ذلك، فإنَّ هذا ليس إلا "بدايةً"، كما كتبت هيلديبرانت في العام الماضي مع كريستوف ريديس، مدير قسم التشريح بجامعة ينا الألمانية، الذي يُعدُّ أحد الروَّاد في هذا المشروع التاريخي الجديد. وقد جاءت هذه الكلمات عقب أول ندوة عامة تناولت التشريح إبان الرايخ الثالث، نظَّمتها جمعية التشريح الدولية المرموقة في ألمانيا، تلك الجمعية التي تأسَّست عام 1886.

وقد قامت هيلديبرانت بتتبع دلائل تكشف كيف أنَّ الحلفاء، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وخلال فترة احتلالهم، استجوبوا علماء التشريح في 11 معهدًا من أصل 31 معهد تشريح في جامعات ألمانيا والنمسا وبولندا وغيرها من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الرايخ الثالث. ومنذ عام 1992، حين أصدرت الحكومة الألمانية أمرًا للجامعات بالتحقيق في تاريخ مجموعاتها التشريحية خلال فترة الحرب، لم تُنفَّذ هذه الأوامر بالكامل. فقد قامت 14 جامعة فقط بإجراء تحقيقات شاملة ودقيقة، بينما اكتفت 17 جامعة أخرى بتحقيقات أولية أو لم تُجرِ تحقيقات على الإطلاق، مما يتركنا أمام مشكلات جاثمة تشبه تلك التي أُثيرت حول قضية هنرييتا لاكس.

وفي جامعة ينا، التي فتحت أبواب مجموعاتها للفحص الخارجي عام 2005، كُشف عن وجود أكثر من عشر كتل بارافين تحتوي على عينات نسيجية لأربعة أشخاص أُعدموا خلال حكم هتلر. تمَّ هذا الاكتشاف خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما تظل محتويات مجموعات الجامعات التي لم تُجرِ تحقيقات مماثلة غامضة ومبهمة.

وعلى غرار هذا المشهد المأساوي، تُعيدنا الكاتبة ريبيكا سكلوت في كتابها الشهير عام 2010، الذي تناول حياة هنرييتا لاكس، إلى أسئلة أخلاقية عميقة بشأن استخدام خلايا لاكس. فقد ساهمت خلاياها، التي نشأت من سرطان عنق الرحم، في تحقيق تقدم علمي هائل لعقود، لكنها وأفراد أسرتها لم يمنحوا قط موافقتهم على هذا الاستخدام.

وها هنا يكمن الفرق الأخلاقي البارز بين مصير جثث ليبرتاس وهارو شولتسه-بويسن والمتبرعين الطوعيين. فالجثث ضرورة ملحَّة لعلماء التشريح وطلاب الطب، والعلم يحتاج إلى العظام والأنسجة لتطويره. ومن هنا، تبرز الحجة النفعية القائلة بأنَّ الفائدة العلمية قد تفوق الضرر الأخلاقي في استخدام جثث المُعدمين أو أولئك الذين تُترك جثثهم دون مطالبة. ولكن، أليس المتوفَّى، وقد انقطع عن الحياة، بعيدًا عن العلم بما يُصنع بجثته؟

غير أنَّ غياب الموافقة المستنيرة يضعف هذه الحجة، ويجعلها موضع تساؤل. فقد كان الأشخاص الذين تُستخدم أجسادهم غالبًا من الفقراء والمهمَّشين. وفي مقال نشر العام الماضي بمجلة "Clinical Anatomy"، دعا الأخلاقي غاريث جونز وعالمة التشريح مايا ويتاكر إلى ضرورة وضع معيار دولي واضح للموافقة المستنيرة. وقد كتبا: "على علماء التشريح أن يتوقفوا عن استخدام الجثث التي لا يُطالب بها أحد".

ويؤكد جونز وويتاكر أن هذا المعيار سيغيِّر الممارسات السائدة في دول إفريقية عديدة، وكذلك في بنغلاديش والهند والبرازيل، حيث يُعدُّ التبرع بالجثث نادرًا أو منعدمًا. كما أنَّ تطبيقه يتطلب تغييرات قانونية في أجزاء من الولايات المتحدة. فهناك ولايات مثل ماريلاند وبنسلفانيا ونورث كارولينا وميشيغان وتكساس تنقل الجثث غير المطالب بها تلقائيًا إلى مجالس التشريح الحكومية. وليس هذا فحسب، بل هناك أيضًا قلق متزايد بشأن استخدام جثث المُعدمين في الصين.

في رسالة بعث بها عبر البريد الإلكتروني، صرَّح جونز بأن القوانين التي لا تزال تسمح باستخدام الجثث غير المطالب بها ليست إلا "بقايا تاريخية" عفا عليها الزمن. ويرى أن الوقت قد حان لإلغاء هذه القوانين البالية. أما الدول التي لا تمتلك تقليدًا للتبرع بالجثث، فتواجه معضلة أشد تعقيدًا، لكن جونز يقترح إمكانية إرسال الجثث من الأماكن التي يتوفر فيها إمداد كافٍ إلى تلك التي تفتقر إليه. وقد كتب يقول: "لم نبدأ بعد في التفكير بجدية في هذا الأمر. إن التبرع بالجثث يعتمد على وجود علاقة وطيدة بين من يحتاجون إلى الجثث، وهم أقسام التشريح، ومن يملكون القدرة على توفيرها، أي الناس العاديون في المجتمع. وهذه العلاقة، كما أراها، لا تُبنى إلا على أساس من الثقة المتبادلة والفهم العميق، وهي أمور تتطلب سنوات عديدة لتتشكل. ويبدو لي أن علماء التشريح قد أهملوا هذا الجانب من التبرع بالجثث ولم يعطوه حقه من العناية". وما يُقال عن الجثث ينطبق كذلك على التبرع بالأعضاء.

وقد أضاف جونز وويتاكر في مقالة مشتركة: "سيبقى هناك دائمًا توتر بين الحاجة إلى مواد بشرية مناسبة لكل من التعليم والبحث، والالتزام بمعايير أخلاقية صارمة". ولطالما أخفق مجال التشريح في إيجاد التوازن المطلوب بين هذين الأمرين. وهذا الإخفاق، في نظر جونز، يُفسر ما وقع من تجاوزات جسيمة بين علماء التشريح في ألمانيا النازية. وكتب لي في رسالته: "إن من المؤسف للغاية أن ينتمي هؤلاء إلى تخصص كان في ذلك الوقت بعيدًا كل البعد عن أي اعتبار أخلاقي، وهو نقد لا ينحصر في ألمانيا وحدها، بل ينطبق على دول أخرى عديدة حتى بعد الأربعينيات. لقد عملوا في بيئة سمحت بممارسات تتسم بانعدام الأخلاق إلى حد صادم. وهذا بالطبع لا يبرر شيئًا مما فعلوه، ولكن لو كان علم التشريح كتخصص مختلفًا جذريًا، لربما كان من الممكن تفادي بعض هذه الفظائع التي شهدتها تلك الزاوية من جرائم النازية".

6. الاهتمام بالضحايا

في عام 2001، ألقى هوبيرت ماركل، رئيس جمعية ماكس بلانك، خطابًا تاريخيًا تحدث فيه عن مسؤولية أطباء وعلماء الجمعية خلال فترة الحرب. وقد أقر ماركل بأن الطبيب النازي الشهير جوزيف منغيله، الذي اشتهر بتجارب قاسية في معسكر أوشفيتز، أجرى أبحاثه المشينة على التوائم بالتعاون مع مرشده، عالم الأنثروبولوجيا بمعهد القيصر فيلهلم، الذي سبق أن كان جزءًا من جمعية ماكس بلانك. وكان من بين الحضور عدد من الناجين من تلك التجارب. وقد توجه ماركل إليهم بالاعتذار شخصيًا قائلًا: "إنها تجربة مؤلمة أن يواجه المرء الماضي بهذا الشكل، وجهًا لوجه مع ضحايا تلك الجرائم. أرجوكم، من أعماق قلبي، أن تغفروا لأولئك الذين، لأي سبب كان، فشلوا في أن يسألوكم المغفرة بأنفسهم".

وتُعد هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الحساب مع الماضي: محاولة الاهتمام بالضحايا وإحياء ذكراهم. ومن بين الإنجازات الأكثر إثارة في هذا السياق، كان ما حققه الصحفي الألماني وأستاذ الثقافة في توبنغن، هانز-يواخيم لانغ. فقد نجح في تحديد هوية جميع اليهود الذين اختيروا للإعدام بالغاز على يد أوغست هيرت، مدير معهد التشريح في ستراسبورغ، والذي كان لديه خطة جهنمية لاستخدام بقاياهم.

كان هيرت يسعى إلى إضافة مجموعة من الجماجم إلى جامعة ستراسبورغ. وكتب إلى مدير إحدى المجموعات البحثية التابعة للقوات الخاصة (إس إس)، التي أُنشئت لإثبات تفوق العرق الآري: "رغم وجود مجموعات شاملة من الجماجم لجميع الأعراق تقريبًا، إلا أن اليهود كانوا مفقودين. ومن المفوضين اليهود-البلاشفة، الذين يمثلون نوعًا بغيضًا لكنه مميز من البشر الأدنى، يمكننا تأمين وثيقة علمية ملموسة من خلال الحصول على جماجمهم".

وقد كان هيرت يتنافس في هذا المجال مع متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، الذي حصل على جماجم يهودية من عالم التشريح الآخر، هيرمان فوس. وبعد التشاور مع مسؤولي هاينريش هيملر، حصل هيرت على الإذن بتنفيذ خطته. وتم إرسال اثنين من موظفيه إلى معسكر أوشفيتز لفصل مجموعة من اليهود، شملت ثلاثين امرأة وتسعة وسبعين رجلًا. وقد تم فحصهم وفقًا لمعايير التصنيف العرقي في ذلك الوقت: سُجلت ألوان بشرتهم وشعرهم وعيونهم، وقيس شكل رؤوسهم وجباههم وأنوفهم وأفواههم وآذانهم. وفي النهاية، اختير سبعة وخمسون رجلًا وتسع وعشرون امرأة. وقد أُعدموا بالغاز في غرفة خاصة، ثم أرسلت جثثهم إلى معهد التشريح الذي يديره هيرت.

لقد كان هيرت يحتفظ بالجثث في قبو معهد التشريح، ولكنه لم يتمكن من استخدامها أبدًا، إذ حال نقص المعدات خلال الحرب دون تحقيق أهدافه. ومع اقتراب نهاية الحرب، أصدر هيملر أمرًا بتدمير الجثث، إلا أن ذلك لم يُنفذ بالكامل. وفي يناير من عام 1945، وبعد تحرير مدينة ستراسبورغ، اكتشفت صحيفة "ديلي ميل" اللندنية تلك الجثث المخزنة في معهد التشريح. وعندما وُجِّهت إلى هيرت اتهامات بالتعصب، دافع عن نفسه قائلًا: "هذه الجثث هي الجثث المعتادة التي تُستخدم في تدريبات التشريح."

اختفى هيرت في أبريل من العام نفسه، ثم أقدم على الانتحار بعد شهرين. ومع مرور الوقت، تبين أن أمر هيملر قد نُفذ جزئيًا فقط: إذ قُطعت رؤوس سبعين جثة وأُحرقت. وحين سيطرت القوات الفرنسية على مدينة ستراسبورغ، أُسقطت محاولة التعرف على هوية الضحايا، ودفنت الجثث في قبر جماعي داخل مقبرة يهودية محلية. لكن الوثائق التي عُثر عليها لاحقًا كشفت أن عمال مختبر هيرت قد نسوا إزالة أرقام معسكرات الاعتقال من بعض الجثث. وأثناء محاكمات الأطباء في نورمبرغ، شهد أحد هؤلاء العمال بأنه قد قام بتسجيل تلك الأرقام دون أن يدرك دلالتها، لكنه احتفظ بورقة تحتوي عليها.

وعلى أثر بحث مضنٍ وطويل، عثر الصحفي والأستاذ هانز-يواخيم لانغ على نسخة من الورقة في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة. ومن خلال تلك الأرقام، ترجم لانغ الأسماء واستطاع التعرف على بعض الضحايا، كما اكتشف صورًا لهم وحدد مدنهم الأصلية. كان من بين الضحايا رجل يُدعى فرانك ساخنوفيتز من النرويج. وفي مذكرات شقيقه، الناجي من أوشفيتز، ذُكر أن والدهما كان قد غرس شجرة تفاح لكل فرد من أفراد الأسرة في حديقة منزلهم قبل الحرب، لتكون شجرة حياة تحمل ذكرى كل واحد منهم.

وفي عام 2005، وُضعت لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا على القبر الجماعي. كما أنشأ لانغ موقعًا إلكترونيًا يروي قصتهم. وكتب في مقال له بمجلة "حوليات التشريح" قائلاً: "تذكّر مصائر هؤلاء الضحايا لا يعيد الكرامة لهم، لأنهم لم يفقدوا كرامتهم أبدًا. بل كان من اضطهدهم هم الذين تجردوا من كل معاني الكرامة. ولا ينبغي أن نسمح للمجرمين أن تكون لهم الكلمة الأخيرة."

وترى الباحثة هيلديبرانت في هذا العمل رسالتها النبيلة، التي تصفها بأنها "تحويل الأرقام إلى أسماء من جديد." وقد قامت بنشر قائمة ستيف، وقدمت صورًا وتفاصيل عن بعض النساء الضحايا لوسائل إعلام مختلفة، وساعدت في كتابة هذا المقال. وفي إحدى مقالاتها، استهلت كلامها باقتباس يعود لعام 1946:

الصعوبة تكمن في أن خيالنا يعجز عن عدّ الأرقام ... فإذا قلت إن شخصًا واحدًا مات، ورسمت لك صورة رجل تعرفه وتفهمه ... فقد أخبرتك بشيء يجب أن تعرفه عن النازيين.

هذا الاقتباس مأخوذ من الكاتب إريك ماريا ريمارك، الذي اشتهر بروايته "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، التي تناولت الحرب العالمية الأولى. كان ريمارك قد خدم في تلك الحرب مع هتلر، لكن النازيين منعوا كتابه وأحرقوه. اضطر ريمارك إلى مغادرة ألمانيا في الثلاثينيات، بينما بقيت شقيقته، إلفريدي شولتز، في البلاد مع أسرتها. وفي عام 1943، حُكم عليها بالإعدام بتهمة "تقويض الروح المعنوية" بسبب تصريحها بأن الحرب خاسرة. قال القاضي في محاكمتها: "لسوء الحظ، لا يمكننا الوصول إلى شقيقك – لكنك لن تفلتي من قبضتنا." وأُعدمت في سجن بلوتزينسي، وسلمت جثتها إلى معهد ستيف.

وقد أحصت هيلديبرانت نحو ألفي ضحية من ضحايا الإعدام النازي الذين تم التعرف عليهم بأسمائهم. لكنها أشارت إلى أن النصب التذكارية الحالية نادرًا ما تذكر أسماء الأفراد. وفي الوقت نفسه، يحاول ويندلينج تحديد هوية ضحايا جميع التجارب الطبية في الحقبة النازية، بما في ذلك ضحايا برنامج القتل الرحيم T-4. إلا أن العقبات القانونية التي تفرضها قواعد الأرشيف الألماني، المتعلقة بالخصوصية، تعيق هذا المسعى، حيث تُمنع الإفصاح عن أسماء المرضى النفسيين السابقين.

لكن، بعد كل هذه السنوات، هل الخصوصية هي الأولوية حقًا؟ بينما كنت أعيش مع هذه الفظائع أثناء كتابة المقال، شعرت بأن صور الرجال والنساء الذين تروي القصة مآسيهم تطاردني. كانوا شبابًا، مفعمين بالحياة، يرتدون أزياء أجيال مضت. لم أتعلم الكثير من وجوه علماء التشريح، لكنني كنت أستطيع التحديق طويلًا في صور ليبرتاس وهارو شولتسه-بويسن، وأرفيد وميلدريد هارناك، وفرانك ساخنوفيتز.

أما شارلوت بومر، فلم أتمكن من العثور على صورة لها. لم تتزوج قط، ولم يكن لها أطفال. توفيت في دار للمسنين قرب ميونخ عام 2004، ووهبت جسدها للتشريح.

مترجم من مجلة slate بقلم Emily Bazelon

إذا أردت أن تُدّعم المحتوى الثقافي المقّدم لك بثمن كوب قهوة فهذا يسرنا كثيراً، فقط اضغط على الزر التالي