كيف كسرت الإمبراطوريات الحديثة قوالب الإمبراطوريات التقليدية - بريا ساتيا

لم يتمكن أي تشكيل إمبراطوري سابق من إعادة تشكيل العالم بهذه الطريقة التي شوهت علاقاتنا بالأرض وبعضنا البعض.

رسم توضيحي لبريطانيا، تجسيد بريطانيا، وهي تحمل علمًا أبيض كبيرًا مكتوبًا عليه "الحضارة" ومن خلفها جنود ومستعمرون بريطانيون، تتقدم على السكان الأصليين، ويحمل أحدهم علمًا مكتوب عليه "البربرية". | كيبلر، أودو ج.، 1872-1956

وكما تتجلى مأساة الهجوم الإسرائيلي على غزة من جديد بطريقة مؤلمة، فإن الحقائق تُظهر أن الحركات المناهضة للاستعمار في القرن الماضي قد انتصرت في العديد من المعارك، لكنها خسرت الحرب. إن إنهاء الاستعمار، كما دعا إليه مفكرون عظماء مثل فرانز فانون وغاندي، لم يحقق أثراً عميقًا في عقول المستعمِرين والمستعمَرين. وحتى وسط تزايد المطالب بالتعويضات، واستعادة الحقوق المسلوبة، ونيل الاعتذارات، وتجمعات إحياء الذاكرة، وترسيخ القيم الإنسانية والتعليم الجديد، يظل الكثيرون عالقين في فكرة أن الإمبراطورية الحديثة هي مشروع حضاري قابل للتقييم بشكل محايد.

بجانب أساسه العنصري الواضح، فإن هذا الافتراض الثابت يستمد قوته من الالتباس بين الإمبراطوريات الحديثة والإمبراطوريات السابقة: لم يكن للإمبراطورية البريطانية اختلاف عن الإمبراطوريات الرومانية أو العثمانية أو المغولية السابقة - فلماذا يجب أن يُخصص لها جهد لإصلاح مجرد مياه عفنة أخرى تحت هذا الجسر التاريخي؟

لقد دحض المفكرون والنشطاء المناهضون للاستعمار هذا الافتراض من ذهننا منذ زمن طويل، وكشفوا عن فشله الأخلاقي والسياسي، ومع ذلك، تظل جاذبيتها الدائمة تجبرنا على إعادة تذكير بكيف فشلت بشكل تجريبي، سواءً تم تجاهل المغالطة المنطقية حول "ماذالوية" ماذا لو ابعتد الاستعمار البريطاني. (والإمبراطوريات الأوروبية والأمريكية الحديثة بشكل عام) عن أهداف وأعمال وتأثيرات الإمبراطوريات السابقة بشكل ملحوظ.

بوضوح، يظهر أنه كان هناك ضرورة لحدوث تغيير جذري في سياق التاريخ الحديث ليوجهنا نحو أزمة مناخية وجودية غير مسبوقة. في ضوء تركيز الإمبراطوريات الأوروبية على القضايا المادية والسيطرة على الأراضي، وإدارة الاختلاف والتشابه الاجتماعي، نشأت الإمبراطوريات الأوروبية الحديثة لتعيد ترتيب الخريطة العالمية. ويرجى ملاحظة أن هذا لا يعني استثناء الإمبراطوريات المغولية أو الرومانية من التاريخ القمعي بطرق مختلفة، إذ إن تاريخها مليء بقصص الصراع والمقاومة، أبرزها تحدي يسوع المناهض للاستعمار لحكم الإمبراطورية الرومانية في يهودا. ومع ذلك، أعادت الإمبراطورية الأوروبية تشكيل العالم بطرق محددة يتعين التفكير فيها و معالجتها لضمان أن المستقبل القادم سيكون أكثر حرية وتوازنًا.

فهم المفكرون المناهضون للاستعمار في القرن الماضي أن الإمبراطوريات الحديثة ركزت على الرغبة المادية بطريقة فريدة من نوعها، حيث اعتبرته مفتاح التقدم و وسيلة لاستعباد كل من المستعمِر والمستعمَر على حد سواء. انطلقت هذه الظاهرة من خلال تأسيس نوع جديد من المؤسسات التجارية، وهي الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة. بدءًا من أواخر القرن الخامس عشر، قامت الشركات التجارية البرتغالية والهولندية بتقديم نمط جديد من التجارة المسلحة، والتي كانت تدعمها الدولة بهدف الاحتكار. كانت هذه التجارة تستهدف تحقيق الهيمنة الاقتصادية، وكانت ذات طابع أجنبي تمامًا، مما أدى إلى تدمير التقاليد التجارية وممارسات البقاء في المحيط الهندي.

تمثلت تلك الفترة في نمط عدواني حربي للأعمال كوسيلة للبرتغاليين لتوسيع نفوذهم والتفاعل مع شبكات التجارة الهامة في فينيسيا ومصر والهند. تعتبر هذه التدخلات نقلة نوعية، ففتحت فترة جديدة من الرأسمالية العنصرية والاستعمارية. بدأ البرتغاليون في استخراج الموارد النباتية والأرضية بشكل جماعي، مما أدى إلى تدمير شامل للمجتمعات والبيئات، كما هو واضح في التاريخ المبكر من خلال تدمير هولندا لجزر باندا من أجل استخراج جوزة الطيب وهدم البرتغال لماديرا باسم الحصول على السكر. في هذا السياق، أصبحت الإمبراطورية الهولندية مثالًا يبرر الجهود البريطانية لإقامة إمبراطوريتها الخاصة.

عمال يفرزون جوزة الطيب في جزيرة باندا، جزر الملوك، في إندونيسيا الخاضعة للحكم الهولندي في هذه الصورة الفوتوغرافية التي ترجع لعام 1925.

في الفترة التي تلت الهيمنة البريطانية، كان المسؤولون في السلطة العليا يُقيمون الحكم البريطاني باعتباره مشروعاً إنسانيًا مقارنة بالأنظمة التي حل محلها. ومع ذلك، كشفت سياساتهم عن مجاعات وخراب أجبرهم على إعادة النظر في استعدادهم للتفاخر بتقدمهم. استمرت الإمبراطورية البريطانية في الاعتماد على العمالة المستعبدة رغم إلغاء العبودية في عام 1833. وفي نهاية القرن التاسع عشر، أدركت النخبة الحاكمة البريطانية بشجاعة أن تدمير بعض الشعوب والبيئات الطبيعية كان ضرورة تاريخية لتحقيق التقدم المادي العالمي.

في عام 1868، أشار السياسي البريطاني تشارلز ديلك إلى "التدمير الحتمي للهنود الحمر"، مؤكدًا أن "الأخلاق الحقيقية لأمريكا" تتجلى في "قوة العرق الإنجليزي - هزيمة الشعوب الأرخص على يد الشعوب الأغلى، والانتصار للرجل الذي يكلف طعامه أربعة شلنات في اليوم على الرجل الذي يكلف طعامه أربعة بنسات".

طلبت هذه الصياغة للإمبراطورية الحديثة من أتباعها تقبل فكرة قمع الغرائز الأخلاقية التقليدية للمشاركة في "الشر الضروري" من أجل الدفاع عن مستقبل يُقاس بمعايير المقدار المادي. رد الزعماء المناهضون للاستعمار، مثل غاندي، على ذلك بالتأكيد أن الحرية تكمن في القدرة على المساءلة الأخلاقية في اللحظة الرهنة، دون النظر إلى العواقب (وهو التعريف الذي أكده مؤخرًا المنظرة السياسية ليا يبي، المقيمة في لندن). هذه الأفكار تتعارض بشكل واضح مع الفكرة المغرية التي تعتبرها الإمبراطوريات الحديثة، حيث تروج إلى أن الثروة المادية هي المعيار الرئيسي للحضارة. حتى الإمبراطورية السوفيتية، غير الرأسمالية، اعتمدت على هذا الافتراض من خلال التخطيط والقياس "للتنمية" من خلال الناتج الصناعي.

بالتأكيد، كانت الإمبراطوريات السابقة تعتمد على استخراج الموارد، وكان ذلك غالبًا مفرطًا. ومع ذلك، يتميز الاستعمار الأوروبي عن الحكام الإمبراطوريين الأصليين أو المحليين، حيث لم يستثمر الاستعمار الأوربي عادة الثروة التي استخرجوها في البلد المستعمَر. في القرن الثامن عشر، أشار المؤرخ غلام حسين خان، المتخصص في التاريخ المغولي، إلى سمات استعمار الإمبراطورية البريطانية، مثل عدم الاهتمام بترسيخ الجذور والرغبة في جمع أكبر قدر من المال ونقله إلى أوطانهم.

كانت إدارة المغول للأمن الغذائي ومشكلة توافر المياه تظهر بشكل أفضل، وقد أشار غاندي إلى الجشع البريطاني ووصفه بالجنون، الذي كان يقوده الاهتمام الزائد بالربح على حساب الإنسان والتداول مع الآلات، مما أدى إلى تدهور الظروف البشرية والاعتداء على جسد الفرد.

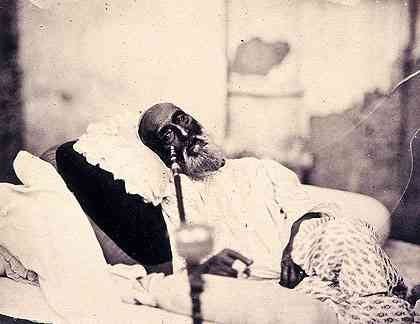

الإمبراطور المغولي بهادور شاه ظفر الثاني في الأسر في دلهي في مايو 1858 في انتظار المحاكمة من قبل البريطانيين لدعمه ثورة 1857.

تتنوع الإمبراطوريات بينما نجد أن هناك تميزًا فريدًا بالنسبة لبعضها. وكما أشار الباحثان راج باتل وجيسون مور: "كانت هناك إمبراطوريات ضخمة قبل ظهور الرأسمالية، فكان لدينا الرومان والمغول على سبيل المثال. ولكن لم يشهد التاريخ الإمبراطوريات التي انطلقت عبر المحيطات بحثًا عن فرص ربحية، حيث مارست بريطانيا سيطرتها على ربع العالم بمفردها".

وكانت هذه المغامرة المادية تعتمد على تصورات جديدة لسلطة الدولة والاحتلال الإقليمي. في حين اعتمدت الإمبراطوريات السابقة غالبًا على مفاهيم متعددة الطبقات للسيادة والحكم، كانت الإمبراطورية البريطانية تُظهر صورة مختلفة تمامًا. حيث قد تتداخل سلطة الدول المتجاورة في المناطق الحدودية، وقد يتم تقاسم السلطة مع السلطات المحلية القوية في مناطق مختلفة. تجسدت هذه الديناميات في العلاقة بين الإمبراطورية البريطانية والإمبراطور المغولي، حيث سمحت شركة الهند الشرقية البريطانية للإمبراطور بالاحتفاظ بالسيادة القانونية، في حين كانت تتمتع بالسيادة الفعلية.

علاوة على ذلك، كان للتاج البريطاني سيطرة كاملة على أراضي شركة الهند الشرقية، ولكن ما إذا كان يمكن المطالبة بالعوائد المالية منها كان يتوقف على تصنيفها إما كاحتلال أو كشراء. ساهم التأكيد على حق الملكية كقاعدة قانونية ومبدأ أخلاقي في توضيح الفارق بين الغزو والتجارة. ولضمان استقرار ممتلكاتهم في المدى الطويل (مع مراعاة تجربة الإمبراطورية الرومانية)، أقام الإمبرياليون البريطانيون نظمًا لحقوق الملكية في مناطقهم.

أصبحت الإمبراطورية أيضًا تتعامل مع مفهوم السيادة كشيء فريد وبالتالي قابلًا للتحويل كسلعة. قامت الحكومة البريطانية والكيانات الخاصة بشراء وبيع وتأجير السيادة في أماكن متنوعة مثل جامو وكشمير وشمال بورنيو وهونج كونج وغيرها. كانت الإمبراطوريات الأوروبية الحديثة نموذجًا للحدود الواضحة والمتابعة بسهولة على الخريطة، وكثيرًا ما تم تحديدها أولاً على الخريطة ومن ثم تأكيد وجودها على أرض الواقع. اعتبرت هذه الحدود الثابتة والحقوق الحصرية ضرورية للوضوح المالي والديموغرافي الذي أتاح تنفيذ السياسات الاستخراجية.

لوحة للإمبراطور المغولي شاه علم وهو يسلم معاهدة الله أباد إلى حاكم البنغال روبرت كلايف، وينقل حقوق تحصيل الضرائب في البنغال وبيهار وأوريسا إلى شركة الهند الشرقية، في أغسطس 1765.

النظام العالمي الحالي، الذي يعتمد على وحدة الدولة القومية، قد أرسى هذا النوع من السيطرة الإقليمية كأساس عالمي. كانت الدولة القومية تعد خلافة للإمبراطورية الحديثة. فقد شكل الاستعمار الداخلي الذي نشأ من "بريطانيا" ككيان سياسي من المناطق المكونة لها في اسكتلندا وأيرلندا وويلز وإنجلترا، واستفاد من الاستعمار في الخارج. ارتبطت عمليات تصريف الأراضي التأديبية في شرق إنجلترا بالتوازي مع "الاستيطان" البريطاني للمناظر الطبيعية في أيرلندا وأمريكا الشمالية.

وارتبط الشكل الجديد للسيادة الإقليمية في الخارج بظهور مفهوم ملكية الأراضي الخاصة في إنجلترا أيضًا. كانت النخبة الإنجليزية الحديثة المبكرة تمتلك الأراضي، ولكن كانت للناس العاديين أيضًا حقوق استخدام كبيرة وسلطة للتفاوض على الإيجارات، مما أدى إلى تعزيز الترابط بين الأجيال والأرض حتى بين المزارعين المستأجرين. في العصر الحديث، تحولت العديد من الأراضي المشتركة، والمروج، والمساحات الخضراء، و"النفايات" التي كان يستخدمها الجميع، إلى ملكيات خاصة، بينما قام المستوطنون (العديد منهم قادمون من بين الذين طردوا من الأراضي الإنجليزية) بغزو الأراضي وتحويلها إلى ممتلكات خاصة حول أنحاء العالم.

كان تشكيل فرنسا في القرون الوسطى عملية غزو إمبريالية، حيث امتدت سلطتها من قلب باريس إلى المناطق المحيطة، وشكلت الولايات المتحدة وألمانيا نفسها عبر توسعهما داخليًا وخارجيًا.

شكلت هذه الثقافة الجديدة، المتجسدة في المطالبات بالأراضي حصرياً، تغييرًا جذريًا في كيفية ارتباط البشر والدول بالأرض. يشير فريدريك ألبريتاون جونسون وكارل وينرليند إلى أن "الأرض لم تعد الأساس الوجودي والروحي للمجتمع، وبدلاً من ذلك تحولت إلى قطع من الملكية التي يمكن التصرف فيها وهي موجودة فقط لغرض التراكم فى الثروات".

أدرك الفيلسوف توماس مور، في بدايات هذه العملية قبل نحو 500 عام، أن تقنين الملكية الخاصة لتلك الأراضي المغلقة ساهم في إطلاق واقع اجتماعي جديد، حيث أدى ذلك إلى دفع النخب نحو سعي غير متناهٍ لتحقيق الثراء وتحقيق لحظات الرفاهية الزائفة، مما دفع الجميع إلى مطاردة لا نهاية لها من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتفادي خطر الفقر.

رد الفلاسفة مثل جون لوك على المعارضة التي أثيرت نتيجة لهذا الواقع الجديد بالتأكيد على أن الأفراد الذين لم يزرعوا الأرض بهدف تحسينها فإنهم فقدوا حقوقهم فيها. بالنسبة للأوروبيين، وكما أوضح جيلي كليجر، أصبحت السيادة تعبر عن "السلطة على الأرض"، في حين تصورها العديد من الشعوب الأصلية على أنها "تقاسم للسلطة مع الأرض". يظل من الصعب تحديد مدى فهم الشعوب الأصلية للتنازل عن "سيادتها" في المعاهدات مع بريطانيا أو الولايات المتحدة؛ إذ تمكّن الاستعمار من خلال الترجمة الأوروبية للكلمات التي كانت تفتقر إلى معانٍ محلية، حيث انطلقت من منظور مختلف جذرياً بخصوص عمل القوة البشرية والإلهية في العالم.

بدون شك، كان الواقع العملي في الإمبراطوريات الأوروبية مصابًا بالحدود السهلة الاختراق، وتنوع الأنظمة القانونية، والتشتت السياسي. إلا أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر، قامت هذه الإمبراطوريات بتعزيز فهم السيادة باعتبارها دولة إقليمية، مُشددةً على المطالبة الحصرية بالمساحة المتاخمة والسلطة فوقها. تعتبر النظرة الفعّالة للأرض والموارد الطبيعية على نطاق أوسع ضرورية لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

في الواقع، يدرك الخبراء في مجال المناخ والبيئة اليوم أن طرق معيشة السكان الأصليين في التعامل مع الأرض كانت أكثر استدامة، حيث اعتمدوا على الزراعة الدقيقة للأراضي والغابات والموارد المائية، بهدف الحفاظ المتبادل والدائم على الأرض والحياة.

لوحة بتكليف من شركة الهند الشرقية عام 1777 تصور "الشرق" وهو يقدم ثرواته لبريطانيا، تم تجسيد بريطانيا.

في السياق الثالث، أعادت الأفكار المتعلقة بالتمييز العنصري تشكيل العلاقات الإنسانية في إطار الإمبراطورية الأوروبية. على الرغم من أن العبودية والعنف كانتا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإمبراطورية الرومانية، إلا أن التمييز بناءً على لون البشرة وملامح الوجه وملمس الشعر لم يكن مميزًا للنظام في تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، عقد الرومان علاقات دبلوماسية وعسكرية وتجارية حتى مع الشعوب الجرمانية التي اعتبرت في بعض الأحيان فى العد الحديث "برابرة".

ومع ذلك، قامت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية بتجسيد الفروق العنصرية في هياكل الحكم والتسلسل الاجتماعي المعتمدة عليها. ضمن هذا السياق، شملت التجنيد العسكري، وممارسات الحرب، ونظام الشرطة والعقوبات الجنائية، والتخطيط الحضري، وسياسات الصحة العامة والعمل، والتعليم، ومجالات أخرى. كانت إمبرياليتهم مرتبطة بفكرة أن الشعوب غير البيضاء، بما في ذلك الأيرلنديين، تحتاج إلى حكومة تقوم على نظام أبوي يشرف عليها من قبل الأوروبيين، بمفهوم يرتكز على فقدانها للضمير والفضيلة.

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أثّرت زراعة الفكر العنصري "العلمي"، والمقاومة المستمرة للسيطرة الأوروبية، في الشك حول إمكانية تحقيق المهمة الحضارية بشكل عام. تعزز هذه الزراعة الشك وتعتبر تحديًا لدعاة مثل تشارلز ديلك، الذي ادّعى أن "اندثار المجتمعات الغير غربية" ليس فقط "قانونًا طبيعيًا" بل هو أيضًا "نعمة للبشرية".

إذا كان الإيمان بالاختلاف البشري يبرر الحكم الاستعماري والعنف المصاحب، فإن هدف إصلاح المجتمعات الاستعمارية عن طريق تعزيز التماثل الداخلي قد أضاف الشرعية إلى هذا النهج. فالإمبراطوريات السابقة، مثل الإمبراطورية المغولية، كانت تسعى إلى السيادة وتحقيق الإيرادات، ولكنها لم تتطلع إلى توحيد مواطنيها فى فكرهم و صفاتهم تمامًا. فهي لم تحلم بتحويل جميع الهندوس إلى مسلمين، على الرغم من وجود أساطير تعود إلى العصر البريطاني تتحدث عن التحولات الجماعية القسرية للدين المسيحي. كانت نظرتهم براغماتية ، وتركز على تعزيز الولاء وتحقيق الإيرادات، دون السعي لتحقيق نهاية طوباوية.

ومع ذلك، كانت مساعي الأوروبيين لتحويل الشعوب التي حكموها تبرز كـ "مهمة حضارية"، حيث سعوا إلى تحويل الهنود ليصبحوا إنجليزًا والأفارقة ليصبحوا فرنسيين، وهكذا، مع تأخير تحقيق هذه العملية في الوقت بشكل لا نهائي. كان التعايش مع الآخر غير المحلي صعبًا في سياق الإمبراطورية البريطانية، حيث رفضت الحركات الثورية المناهضة للاستعمار، مثل انتفاضة 1857 في الهند، التوحيد التحديثي الذي كان يفرضه البريطانيون. وقد رفضت هذه الحركات الدفاع عن نظام اجتماعي يعتمد على توفير الفرص والالتزام بالتنوع الأخلاقي. وفي عام 1921، عبّر رابندراناث طاغور عن هذا الرفض بمقولته: "إن الاتحاد يكون فقط بين الأفراد المختلفين".

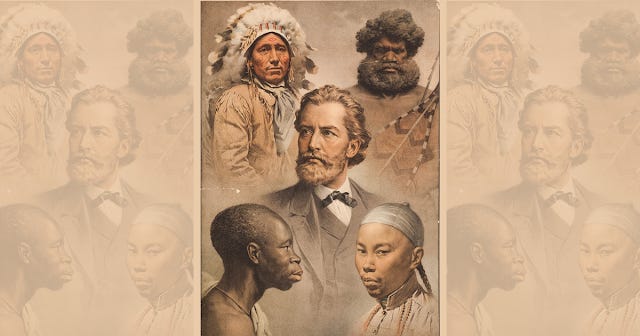

رسم توضيحي يصور المفهوم الأوروبي والعنصري لـ "أجناس الإنسان الخمسة" مع وجود الأوروبي الأبيض في المركز.

بطريقة مماثلة، لم تكن هناك غاية متجانسة تبرر وجود الإمبراطورية العثمانية، حتى مع مكانة السلطان كخليفة. لم تقدم هذه الإمبراطوريات رؤية متجانسة حول التقدم التاريخي، رغم مركز السلطان كخليفة.

في نهاية القرن التاسع عشر، تداخلت القوى الأوروبية بشكل كبير في شؤون الإمبراطورية العثمانية، حتى بدأت في اعتماد ممارسات وأهداف مستوحاة من أوروبا، بهدف استعادة بعض من حكم ذاتها وصد المزيد من الهيمنة وفقدان الأراضي. كان غزو نابليون لمصر في عام 1798 حافزًا لتعزيز جهود التحديث، حيث شهدنا تأثير الأفكار الأوروبية حول السيادة والتنمية الاقتصادية والنزعة العسكرية والهوية الوطنية والحكم.

اتخذت الإمبراطورية العثمانية نهجًا "حضاريًا" تجاه مجتمعات معينة، مثل العرب الرحل والألبان والأكراد، حيث أصبحت سياسات التتريك قوية في القرن العشرين. وقاد الانتهاك المتواصل والمعايير العدوانية للإمبراطوريات الأوروبية إلى تغذية تلك التصورات والسياسات، والتي وصلت ذروتها في الإبادة الجماعية للأرمن.

في المرحلة ما بعد القرن التاسع عشر، يمكننا التفكير في الإمبراطورية العثمانية كجزء من مجموعة الإمبراطوريات الأوروبية التي تواجه اليوم مسائل مواجهة الاعتذار ودفع التعويضات، على الرغم من أنها كانت على علاقة استعمارية مع الإمبراطوريات الأوروبية. وبغض النظر عن الرؤية الحضارية للنخب العثمانية، كانت قدرتها على تحقيق هذه الرؤية محدودة، وهو ما منعها، على سبيل المثال، من القضاء على الحياة الرعوية في الداخل السوري كما فعل البريطانيون في مالوا البنجاب.

وبناءً على هذا، أقر الباحث البارز في الإمبريالية الغربية، إدوارد سعيد، بطابع إمبراطورية إسطنبول على العالم العربي، مؤكدًا في الوقت نفسه على "التماسك الفريد و... المركزية الثقافية الخاصة" للتجربة الإمبراطورية البريطانية والفرنسية والأمريكية. بالنسبة له، كان غزو نابليون، الذي أعقبه إنتاج الموسوعة "وصف مصر"، مثالًا على "الاستيلاء العلمي لثقافة ما على ثقافة أخرى"، معلنًا عن مهمة جديدة للدراسات الاستشراقية في بناء "الشرق"، لا فقط في التمثيل، ولكن أيضًا في البناء.

وكما كان الأمر مع الإمبراطورية العثمانية، التزمت الدول القومية التي نشأت من تحت أنقاض الإمبراطوريات الأوروبية بتقاليدها الموروثة. كان هدف الدولة القومية، في الواقع، يشكل ذريعة للإستعمار، حيث ادعى البريطانيون في كثير من الأحيان أنهم يعتنون بعملية التحديث العالمي في المناطق التي تفتقر إلى القدرة الفطرية على التطور التاريخي، معتبرين الإمبراطورية خادمة للتقدم الوطني. وستجسد الدولة القومية مبادئ السيادة والتقدم المادي والتجانس والصلاح التي تنشرها الإمبراطورية الحديثة.

لوحة جون ترمبل ، "إعلان الاستقلال" ، تصور لجنة صياغة إعلان الاستقلال المكونة من خمسة رجال وهم يقدمون أعمالهم إلى الكونغرس.

يتجلى الفارق الحاسم بين الإمبراطوريات الأوروبية والآسيوية التي هدمتها ليس فقط في أسلوب إدارتهما، حيث كانت الإمبراطوريات الأوروبية تقوم على سيطرتها على الأراضي بينما كانت الآسيوية متشابكة مع المحيطات. بل يظهر الاختلاف أيضاً في التأثير المتساوي على الناس والأراضي الذي أصبح العنصر المحوري في تعريف المفهوم الحديث للقومية والدولة. في مرحلة ما بعد الاستعمار، حافظت الدولتان الهندية والنيجيرية على هياكل الدولة الإمبريالية الموروثة، وواجهتا تحديات انفصالية نتيجة لرفض البعض لتلك العنصرية و التمييز الممارسان ضدهم.وبالمثل، تظهر جمهورية الصين الشعبية بشكل مختلف قليلاً عما كانت عليه إمبراطورية تشينغ في نفس المنطقة، وذلك مقارنة بسياسات الاستعمار الأوروبية في أراضيها.

كان توقع هذه الاستمرارية هو الذي دفع الكثير من المفكرين المناهضين للاستعمار لرفض الدولة القومية كهدف نضالي، مع الاعتراف بأنها تمثل مجرد تمديد للنظرة الإمبريالية والقوة التدميرية التي ظهرت في الحروب العالمية. بدلاً من ذلك، كانوا يسعون إلى التحرر من القيود والاضطهاد الحكومي بدلاً من التحرر الوطني، وقد ناضلوا من أجل تحقيق مستقبل بديل يعتمد على النظام الفيدرالي أو اللامركزي. وتتجلى فعالية هذه التكتيكات في مواجهة الاضطهاد داخل الدول، مثل نضال الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل المساواة في الولايات المتحدة.

ركزت الجهود الإمبريالية الحديثة على تبرير استمراريتها من خلال مقارنتها بالإمبراطوريات السابقة، وهو نمط ليس بالجديد. في عصر الذروة الإمبراطورية، اعتمد صانعو السياسات البريطانيون على مقارنة إنسانيتهم بالإمبراطوريات السابقة لتهدئة ضمائرهم المضطربة. تجلى ذلك بوضوح في العام 1776، حينما ألف إدوارد جيبون روايته الكلاسيكية عن ""(اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها)، خلال فترة توتر في علاقة بريطانيا مع مستعمراتها الأمريكية. مما عزز الآمال في أن بريطانيا قد تتجنب نفس الانحطاط والعلاقات الفاسدة على هوامش الإمبراطورية التي يعتقد جيبون أنها: أدت إلى سقوط سابقاتها.

ملصق يظهر العم سام يداً بيد مع بريتانيا، برفقة أسد ونسر.

بالنسبة للبريطانيين المعاصرين، كان التاريخ نفسه وفرصة استعادة الماضي الروماني العظيم واستمراره، محفزًا لرفع طموحاتهم الإمبراطورية. في قصة جوزيف كونراد "قلب الظلام"، التي نُشرت في عام 1899، يعترف البحار مارلو - الذي يُشبه الإمبراطورية البريطانية بالإمبراطورية الرومانية - بأن "غزو الأرض، يعني في الغالب انتزاعها من أولئك الذين لديهم بشرة مختلفة أو أنوف أكثر تسطحًا قليلاً من بشرتنا". "ليس شيئًا جميلًا عندما تنظر إليه كثيرًا. ما يخلصها هو الفكرة فقط… شيء يمكنك نصبه، والسجود له، وتقديم ذبيحة له"

لقد وجد البريطانيون الخلاص ليس فقط في السير على خطوات إمبراطورية قدسها الزمن، بل في المقارنة الجذابة بين «إخلاصهم في كفاءة أفعالهم»، مهما كانت النتائج، وبين جشع أسلافهم السافر. لقد أبطل كونراد هذا الخداع الذاتي، وكشف "الظلام" الذي حجبته قصة الإمبراطورية عن "المهمة الحضارية".

كان هو وغيره من البريطانيين في القرن التاسع عشر يعلمون أن إمبراطوريتهم كانت تفعل شيئًا جديدًا. وبالتأمل في الغزوات التي حدثت منذ العصور القديمة و"التدمير الحتمي الهنود الحمر... والماوريين، والأستراليين الأصليين على يد المستعمرين الإنجليز"، أدرك ديلك أن "الأنجلوسكسونيين هم العرق الوحيد المستأصل على وجه الأرض".

في الحرب العالمية الأولى، حاول البريطانيون تبرير غزوهم للمقاطعات العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية بإعتباره إحياءً لتقاليد التحسين الإمبراطوري، والتي كانت ممارسةً شائعةً بين الفرس والسلوقيين والبارثيين. ومع ذلك، أدركوا أن حكومتهم تستخدم"القوات المسلحة لفعل ما يجب أن يفعله رجال الشرطة و استبدلوا العصي بالمتفجرات". لا يمكننا رسم نفس المقارنات مع "روما الجديدة" اليوم لتبرير الممارسات الإمبريالية الجديدة التي مكنتها.

على الرغم من أن الإمبراطورية كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية، إلا أننا نشهد اليوم شفا الانهيار البيئي، وهذا يشكل لحظة تاريخية فريدة. ورغم التشابهات التي قد تكون موجودة بين الإمبراطوريات الحديثة والسابقة، فإنه لا يمكننا استخدام نفس القياسات لتبرير الممارسات الإمبراطورية الجديدة التي يفصلنا عنها الآن.

في الواقع، كان لدى الإمبراطوريات الحديثة بعض الخصائص المشتركة مع التشكيلات الإمبراطورية السابقة، وكانت بعض ديناميكياتها واضحةً حتى في الأنظمة السياسية السابقة. على سبيل المثال، تظهر منافسات مثل تلك التي دارت بين البندقية وجنوة في القرن التاسع عشر حول التجارة في بحر إيجه، تشابهًا مع المنافسة التي شهدتها الإمبراطوريات القديمة.

فعلى الرغم من أن البريطانيين كانوا يتأملون في التاريخ القديم في كثير من الأحيان بصيغة أسطورية، إلا أنهم كانوا يسعون إلى أن يكون لهذه النظرة الأثر الحقيقي والملموس على ممارساتهم السياسية والإمبراطورية.

لوحة من عام 1902 تصور هبوط الملازم جيمس كوك في خليج بوتاني بأستراليا، في أبريل 1770.

التاريخ هو دائما قصة استمرارية وتغيير. ومع ذلك، لم تتسم جميع التشكيلات الإمبراطورية السابقة بالسمات الأربعة المعروفة اليوم: المقاييس المادية للتقدم، والسيادة الحصرية للأراضي، والتسلسل الهرمي العنصري، والتجانس الإجباري. إن هذه السمات قد أكلت تحولًا جذريًا في علاقاتنا بالأرض وبعضنا البعض، مما أدى في النهاية إلى أزمتنا الكوكبية الحالية.

ومع ذلك، يجب أن نفهم أن الاعتراف بذلك لا يعني أن الشعوب الأوروبية كانت بشكل خاص سيئة. فليس الهدف من فهم هذا الماضي هو الإسقاط الجماعي على الشعبين البريطاني والفرنسي الحاليين، كما قد يحاول بعض السياسيين استغلال هذه القضية بشكل سطحي. بل، يساعدنا فهم هذا الماضي على فهم جذور المفاهيم الثقافية السائدة التي لم تخدمنا، بما في ذلك المجتمعات البريطانية والفرنسية. ومن خلال إعادة توزيع رأس المال المالي والأخلاقي والثقافي، يمكننا استعادة مفاهيم بديلة وصنع تاريخ جديد يمثل تقدمًا حقيقيًا للإنسانية.

فهم التطورات التاريخية يحمل مخاطر عالية للعلاقات بين المجتمعات، إذا كان الفشل في حساب الماضي الإمبراطوري قد سمح لمشاعر الحنين وكراهية الأجانب بتأجيج كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. وبالمثل، فإن فشلنا في التعامل مع تطور الإمبراطورية العثمانية في العقود الأخيرة أدى إلى صعود حزب العدالة والتنمية اليميني بقيادة أردوغان في تركيا.

في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في يونيو/حزيران 2023، أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أن الهند حصلت على الحرية بعد "ألف عام من الحكم الأجنبي"، مما يُظهر إلغاء خبيث لدور الحكم البريطاني المغولي، الذي سهل محو و تشويه الهوية الإسلامية في الهند. إن عدم الاعتراف بتطور حيثيات الاستعمار الأوروبي أدى إلى تشجيع استمرار الاستيطان والعنف الاستعماري في فلسطين.

الخصائص التي جعلت الإمبراطوريات الأوروبية الحديثة مميزة عن الإمبراطوريات في التاريخ السابق هي خصائص مادية، وهذه الخصائص ما زالت تشكل هيكلية العالم اليوم. إنها نفس الأرض والموارد التي يجب علينا أن نستخدمها لبناء تاريخ جديد، حيث نقف على حافة البقاء.

بريا ساتيا هي أستاذة ريموند أ سبروانس للتاريخ الدولي في جامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب "الحائز على جوائز" وحش الوقت: التاريخ والضمير والإمبراطورية البريطانية (Penguin 2020) ، إمبراطورية البنادق: صنع الثورة الصناعية العنيفة (Penguin ، 2018). والجواسيس في شبه الجزيرة العربية: الحرب العظمى والأسس الثقافية لإمبراطورية بريطانيا السرية في الشرق الأوسط (جامعة أكسفورد، 2008).