الزمن، والحرية، والأمل: رؤية فلاديمير جانكيليفيتش للعالم

استكشاف لرؤية الفيلسوف الفرنسي للزمن كحاوية للحرية والأمل، وارتباطهما بالمأساة الإنسانية و المستقبل

هناك من الكُتّاب من لا تقرأ لهم بقدر ما تتعايش معهم؛ كُتّاب يمتازون بعمق الفكر وكثافة المعنى وتعدد الإيحاءات، مما يجعل من الصعب اختزالهم في مجرد إشارات عابرة أو تلميحات تقليدية. وبالنسبة لي كان الفيلسوف الفرنسي فلاديمير جانكيليفيتش أحد هؤلاء الكتّاب على مدى ما يقرب من عشرين عامًا. لا أعلم من الروايات ما يعبر عن مأساة الحالة الإنسانية بصورة أبلغ مما جاء في كتابه "زمن لا يُستعاد والنوستاليجا". أما كتابه "النجاسة و الطهارة"، فقد ساعدني على البقاء بعيدًا عن الكثير من التحيزات الصغيرة التي أصبحت للأسف رائجة في عصرنا هذا. ودائمًا ما يُذكرني بأن "الفلسفة ليست بناء نظام، بل هي قرار بالنظر ببراءة داخل النفس وما حولها"، وأن الدافع الأول الصادق نحو المعرفة يكمن في التعبير الصبور عن جهل الإنسان.

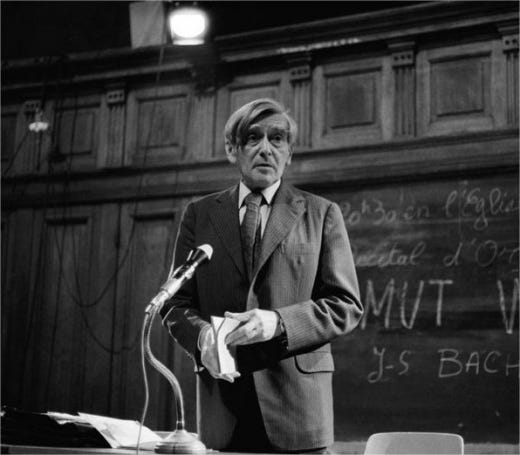

وُلد جانكيليفيتش في فرنسا عام 1903، وكان ابنًا لعائلة يهودية مهاجرة من أوديسا. درس في باريس على يد الفيلسوف الكبير هنري برغسون، الذي تناول سيرته كموضوع أول كتبه في عام 1931، وظلت أفكار برغسون محورًا أساسيًا في كتاباته الفلسفية والموسيقية طوال نصف قرن. شارك في المقاومة الفرنسية في تولوز، حيث كتب منشورات تحث المتعاونين الروس مع الجيش الألماني على ترك مواقعهم، وألقى محاضرات سرية في الفلسفة الأخلاقية التي أصبحت أساسًا لأطروحته الثلاثية حول الفضائل. وعلى الرغم من أن أطروحته كانت حول الفيلسوف شيلنغ، حيث أعلن في شبابه أن "الألمان وحدهم هم من يفكرون بعمق"، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية، قطع علاقته بالثقافة الألمانية بشكل علني ومثير للجدل، لكن باستثناء بعض المفكرين مثل نيتشه وشوبنهاور وغيرهم القليل، وامتد هذا الانفصال ليشمل حتى المفكرين اليهود الذين كتبوا بالألمانية.

لصرامته هذه، وخصوصًا ازدراءه لهيدغر وعدم اهتمامه الكبير بماركس، تم وضعه خارج التيارات الرئيسية للفكر الفرنسي، برغم أن مفكرين مثل ليفيناس ودريدا قد أقروا أنهم مدينين فكرياً له. لم يكن جانكيليفيتش مهتمًا بفرويد كثيرًا، رغم أن والده كان قد ترجم فرويد إلى الفرنسية. ولكل هذا، ظل جانكيليفيتش غير معروفٍ تمامًا وامتاز بقلة قراءه حتى في الوقت الذي صار فيه أصدقاؤه وزملاؤه — مثل سارتر، وفوكو، ودريدا — شخصيات شهيرة. ولا يمكننا بسهولة تحديد مدى تأثير هذا الأمر عليه. للأسف، فإن السيرة الحديثة لجانكيليفيتش، التي كتبها فرانسوا شواب تحت عنوان "فلاديمير جانكيليفيتش: السحر الذي لا يقاوم لشيء لا أعرفه"، لم تكن كاشفة في هذا الجانب أو في جوانب أخرى كثيرة. وقد صرح جانكيليفيتش بأنه كان يعتبر نفسه معلمًا أكثر من كونه كاتبًا، وأفاد، ولا ندري إن كان قال بمرارة أو بتسامح ساخر ما يلي: "هذا العصر وأنا لسنا مهتمين ببعضنا البعض. إنني أعمل من أجل القرن الحادي والعشرين." وقد وافته المنية في عام 1985.

وفي هذه اليوميات، لم أكن أرغب في ترتيب أفكار هذا الفيلسوف الذي أكد أن نظامه الوحيد هو ألا يكون لديه نظام، وأن الفلسفة بالنسبة له كانت كائنًا حيًا وليس عينة تُحفظ في إطار التفكير المجرد. إنني أرغب فقط في مشاركة بعض ما تعلمته — وما أزال أحاول تعلمه — منه، لفائدة أولئك الذين لم يتمكنوا بعد من قراءة أعماله العديدة التي لم تُترجم، أو لأولئك الذين لم يتعرفوا عليه بعد.

الزمن

الزمن هو الإطار الذي يحتوي حرية الإنسان، وهو الحد الذي لا يمكن للحرية تجاوزه. في كتابه "زمن لا يُستعاد والنوستاليجا"، يصف جانكيليفيتش الحركة بأنها جوهر الحرية، ويرى أن المأساة الأساسية في حياة الإنسان تكمن في عدم قدرتنا على الانتقال في الزمن كما نفعل في المكان. عدم إمكانية استعادة الزمن يولد الحنين أى النوستاليجا، والشعور بالذنب، والندم. ومن جهة أخرى، تحول الزمن الدائم من الحاضر إلى المستقبل يغذي الأمل، ولكن هذه الرحلة المستقبلية تنتهي بالموت، مما يسبب القلق واليأس. ومع ذلك، طالما لم يأتِ الموت بعد، يبقى الزمن مفتوحًا بلا حدود، وأفقه يتراجع باستمرار، مما يتيح تجدد الأمل. وهذا الأمل مشبع بتطلعات تشكلها ذكريات الماضي.

هذه الأفكار قد تبدو بديهية، ولكن وضوحها لا يقلل من قيمتها. تجاهل ما هو واضح لمجرد أنه يفتقر إلى الجدة والحداثة هو نوع من عدم الجدية؛ يشير إلى أننا نعيش وكأن القيم السطحية هي التي تهم، أو نؤجل النظر إلى حياتنا كوحدة متكاملة حتى يحين الوقت المناسب، وهو الوقت الذي قد لا يأتي أبدًا. جانكيليفيتش كان يستشهد مرارًا بقصة "موت إيفان إيليتش" ليظهر خطأ هذا النوع من التفكير، حيث أن التركيز على الجوانب الهامشية للحياة يعوق الفهم الحقيقي للحياة كوحدة متكاملة.

المغامرة، والملل، والجدية

من بين العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التمييز بين الفلسفة والسفسطة، هو ما ينبع من قلوبنا. إن معرفة القلب تشبه الاستناد إلى حجر صلب كما وصفه بوزويل في كتابه عن حياة جونسون:

بعد خروجنا من الكنيسة، وقفنا نتحدث لبعض الوقت عن السفسطة الذكية التى قالها الأسقف بيركلي لإثبات عدم وجود المادة، وأن كل شيء في الكون مجرد فكرة. ولاحظت أنه رغم اقتناعنا بأن تعاليمه غير صحيحة، فإننا لا نستطيع دحضها. ولا أنسى الحماسة التي أجاب بها جونسون، حيث ضرب بقدمه حجرًا كبيرًا بقوة حتى ارتد عنه، وقال: 'أدحضه هكذا.'

ولم يكن جونسون غبيًا إلى حد عدم فهم فلسفة بيركلي المثالية؛ لكنه كان يعلم أن هذه الفلسفة ليست ذات أهمية خارج نطاق التأمل المجرد. فلا يمكننا العيش بفكرة عدم مادية الأشياء؛ بل يجب أن نعيش بالحدس الذي يجعلنا نؤمن بأن الأشياء التي نعرفها مادية حقيقية. ولا يمكن لأي معرفة بمحدودية بصر الإنسان أن تثنيني عن يقيني بأنني أرى الأشياء كما هي؛ وبغض النظر عن مدى قوة حجج توماس ميتزينغر وآخرين ضد وجود الذات، فإنهم لا يستطيعون أن يقدموا لي طريقة للعيش بدونها، كما لو أننا أنا وأنت غير موجودين. إن قبول هذه اليقينيات العملية، على الرغم من عدم استقرار أسسها، هو واجب لا يمكن تجنبه إلا بعدم الإخلاص أو التردد.

إن الحرية هي حقيقة أساسية تبقى ثابتة حتى وإن لم يتم التأكيد عليها. لنفترض أنني أؤمن بالحتمية، ولنقبل بأن العلم يقدم حججًا قوية توضح إمكانية اختزال السلوك إلى محدداته البيولوجية والفيزيائية. قد يكون هذا مقبولاً عندما نفكر في الحياة الإنسانية بشكل مجرد، لكننا لن نفهمه بطريقة فطرية كما نفهم الحرية. الحتمية، مثل المادة المظلمة أو الخصائص الغريبة للأشياء الكمومية، هي أمر عارض بالنسبة للطبيعة التي نحملها ككائنات. الحرية تظهر عند اتخاذ قرار ما، وتجسدها اللحظة التي أدرك فيها أنني وحدي القادر على تحديد كيفية التصرف وما إذا كان ينبغي أن أتصرف. هذه الحقيقة، بالإضافة إلى أن عبء المسؤولية يتزامن مع الوعي أو الضمير (والكلمة في الفرنسية تُستخدم لكلاهما)، هي ما يجعل الأخلاق أول مسألة تُطرح، وهي "السؤال الأول زمنيًا".

تأمل جانكيليفيتش في ثلاث استجابات مميزة تجاه الحرية: المغامرة، الملل، والجدية. هذه الاستجابات تعكس الشغف بالمستقبل، احتقار الحاضر، والاعتراف بأن كل ما هو موجود وما سيكون يجب أن يزول. في كل من هذه الاستجابات، هناك علاقة متفاوتة مع الموت. المغامرة هي التطلع بحماس نحو المستقبل؛ إنها بداية بطبيعتها، ولكن عندما تستمر، تتحول إما إلى جدية أو ملل. ربما ما أشار إليه إرفينغ غوفمان بـ"النشاط المصيري المتوقع" يعد وصفًا جيدًا لما يقصده جانكيليفيتش بالمغامرة، إذ يشترك غوفمان مع جانكيليفيتش في إدراك أهمية الشعور بالمخاطرة، التي عند أقصى حدودها تكون دائمًا مخاطرة بالموت. "فالموت"، كما يقول جانكيليفيتش، "يقع في نهاية كل الطرق الممتدة بلا نهاية، بغض النظر عن الوجهة." المغامرة هي الاستجابة الأكثر حرية لانفتاح الحياة؛ إنها تواطؤ مؤقت ولكنه غير محدد مع العيش، وتأجيل مستمر للقرب المحتوم من الموت.

وفي سعيها نحو المستقبل، تتجنب المغامرة الحاضر؛ فهي بطبيعتها دائمًا في حالة تقدم. أما الملل، فيظل عالقًا في اللحظة التي تسبق اتخاذ القرار. الملل هو حالة من الخمول واللامبالاة؛ إنه وضع من يملك رفاهية عدم الانشغال بمهمات الحياة الأساسية. الملل هو حالة من الإنفصال عن مجرى الحياة، حيث يصبح الشخص مراقبًا بدلاً من مشارك، لكنه يشعر داخليًا بأنه يجب أن يشارك. لكنه غير قادر على المشاركة، إما لأنه لا يعرف كيف، أو لأنه فقد الأمل في قدرته على ذلك. الرهائن، الجنود، والقافزون لا يعرفون الملل؛ بينما يشعر الشخص الملول بأن العالم من حوله يُخيب أمله. الملل هو نتاج وعي متحضر ومعقد لا يسعى لتلبية احتياجاته بقدر ما يسعى لإرضائها، لكنه لا يجد في هذا الرضا راحة. هذا الشخص يعرف المغامرة، لكنه فقد شغفه بها؛ إذ أصبح شوقه للتجربة ضعيفًا إلى حد أنه لم يعد يسعى وراء مغامرات جديدة، ويبقى هذا الشوق وكأنه "زبد" على سطح وعيه الذاتي، يغطي إحساسًا جسديًا بالاضطراب.

عندما يستمر الملل ويتحول إلى شعور عام بالضيق، يكون ذلك ناتجًا عن الأنانية. ما ينقص هنا هو "الاهتمام الحقيقي بالآخر"، الذي وحده يمكن أن يمنح الحياة معنى كاملًا. يشير جانكيليفيتش إلى الحب هنا، والذي يعتبره جزءًا أساسيًا من فكره، لكنه يظل مفهومًا غير محدد بشكل كافٍ. يسمي جانكيليفيتش الحب واجبًا، وإخلاصًا، وجوهر كل فضيلة، وتحقيقًا للخير، والتزامًا لا ينتهي تجاه الآخر. لكن هذه الصفات تبدو كإشارات للحب أكثر من كونها جوهره الحقيقي. الحب ليس أنانية، وليس حبًا للمبادئ المجردة، وليس مجرد وقوع في الحب. إنه حالة من النشوة، لكنها تتعثر عندما تغرق في نفسها وتغفل عن المحبوب. بالنسبة لجانكيليفيتش، الحب يعني الاعتراف الصادق بوجود الآخرين، والعيش بحماسة بجانبهم، حيث يتجه "الاندفاع الحيوي" نحو سعادة مشتركة بدلًا من السعادة الفردية.

تقوم المغامرة بتحويل الزمن إلى لحظات حية، بينما يحول الملل اللحظات إلى فواصل مملة. الشخص المغامر يسعى باندفاع نحو المجهول، لأن بدون عنصر الجهل الساحر، تصبح المغامرة مجرد جديّة باهتة أو متعة سطحية كما يشعر بها الشخص الملول. المغامر يمر بسرعة عبر الحياة دون أن يتمكن من استيعاب تعقيداتها أو أثرها، بينما الشخص الملول يطالب الزمن بأن يمنحه شيئًا لا يمكن أن يحدث إلا عندما يعيش الزمن بكرم وسخاء. كما كتب جانكيليفيتش: "كم من سنوات قصيرة تتكون من ساعات طويلة؟". الشخص الملول يشبه متذوق النبيذ الذي يعتقد أن تقديره للتفاصيل الدقيقة هو طريقه للاستمتاع بمتعة أعلى، بينما في الواقع، هو يدرب نفسه على الاستمتاع بأقل، حتى تصبح الأشياء التي تثير اهتمامه نادرة جدًا لدرجة أنه في النهاية لا يحب النبيذ على الإطلاق. ومن الواضح أن هذا الشخص فقد الهدف الأساسي من الشرب.

ما يجعل المغامرة والملل غير جادين هو فشلهما في مواجهة فكرة الموت. يفرق جانكيليفيتش بين إمكانية الموت والموت نفسه. الموت بحد ذاته لا شيء؛ إنه يهرب من التفكير؛ وكما قال فيتجنشتاين، "الموت ليس حدثًا من أحداث الحياة". ولكن إمكانية الموت تذكير دائم بأن رغباتنا، وهي مجال حريتنا، محدودة بالزمن بطرق لا نفهمها. المغامرة تتجاهل هذه الحدود، معتقدة أن اللذة اللحظية تعني أننا نستطيع العيش بلا مبالاة. الملل، من جهته، يؤجل البداية، معتقدًا أن الرغبة ستنمو من تلقاء نفسها، في حين أن الشهية تأتي مع التجربة الفعلية.

أما الجدية، فهي مرتبطة بالإخلاص. الجدية تتطلب البحث الجاد عن ما يهم، والشجاعة لمتابعته بثبات، متجنبين إغراء المغامرة وإهمال الملل. الجدية هي النهج المدروس نحو الدوام. لا تتسرع في "اقتناص اليوم" خوفًا من أن الموت قد يأتي في أي لحظة، لأنها تدرك أن الموت قد لا يأتي بسرعة، وسنظل نعيش مع نتائج أفعالنا. الجدية تشير إلى الشغف وتدعو إلى النظام، وتسعى لتحقيق التوازن الصحيح في السعي وراء السعادة الدائمة.

الفضيلة

يطرح جانكيليفيتش أن الفضيلة هي مفهوم تتشابك فيه الحرية والمسؤولية. فالرغبة، التي تحدد حرية الإنسان، تتحقق بشكل كامل عندما تتحمل المسؤولية. وبذلك، يُعتبر الفعل الأكثر تحررًا هو ذاك الذي يستجيب لنداء الضمير. والضمير هو في جوهره جزء من وعينا، يحفز العقل ويوقظه من سباته، ويثير فينا شعورًا بالقلق والاضطراب لأنه ينبهنا إلى وجود قضية غير محسومة يجب علينا معالجتها. المأساة في الحياة البشرية تكمن في أن الأخطاء التي تستدعي ظهور الضمير لا يمكن تصحيحها تمامًا، لأنها ترتبط بالزمن الذي لا يمكن إستعادته. وهكذا، ينطلق الضمير والوعي في رحلة مستحيلة لتحقيق مصالحة قد تكون غير ممكنة ولكن لا يمكن تجاهلها.

في فلسفة جانكيليفيتش الأخلاقية، يُعتقد بأن "كل وعي يحمل في داخله نوعًا من الالتزام"، وهذا يعني أن الوعي يتجه حتمًا إما نحو الفضيلة أو نحو الانحلال. الفضيلة تعني الالتزام بالتوجه الأخلاقي الذي يسيطر على وعينا في لحظة الإدراك؛ بينما تجاهل هذا التوجه أو الانحراف عنه لا يخفف من آلام الضمير، حيث يرتبط هذا الشعور بإحساس قوي بوجود خطأ ما. الشخص الذي يحاول تجاهل ضميره بالانغماس في العدمية أو البحث عن المتعة الجسدية فوق القيم الأخلاقية يشبه القطة التي تحاول الهروب من ذيلها المشتعل. ليس فقط أن القيم الأخلاقية تتوقع وتستوعب جميع مسارات الوعي، بل إن رفض هذه القيم يزيد من حدة الضمير، مما يجعل القيم، حتى وهي مختفية، تستعيد قوتها وتصبح أكثر تطرفًا وعنادًا.

يذكرنا رفض جانكيليفيتش للهيمنة المادية بالتناقض الواضح بين البخل والكرم الزائف كما يظهر في بعض شخصيات دوستويفسكي، الذين يلاحقهم ضميرهم حتى في أقصى لحظات انغماسهم في الرذيلة. هؤلاء الشخصيات يعظون بالمبادئ الأخلاقية والدين بينما ينغمسون في الولائم الفاخرة، لكنهم يقعون ضحية لـ"نظام ملذات فوضوي ومتضارب". وفي الوقت نفسه، تجذبهم الأعمال الخيرية كإغراء مشبوه، ويخطئون حين يعتقدون أن هذا الإغراء هو الفضيلة. ما ينقصهم في الأساس هو الصدق؛ فهم لا يدركون أن ما يسمونه "خيرًا" في لحظات الندم هو مجرد "زخرفة جمالية إضافية" يشتهيها ضميرهم المرهِق. إنهم لا يعترفون بأنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى "التتابعات المتتالية التي تشكل الحياة الأخلاقية".

وفيما يتعلق بالأعمال الخيرية، يرى جانكيليفيتش أن علاقتها بالفضيلة تشبه العلاقة بين النغمة المنفردة والتركيب الموسيقي. لا توجد خاصية داخلية في الأعمال الخيرية تجبر الفضيلة على الظهور. الشخص الذي يرمي دولارًا عند قدمي متسول دون سبب واضح لا يُعد فاضلاً، وكذلك المعتدي الذي يغمر ضحيته بالهدايا في لحظة ندم. فالأعمال الخيرية التي يقوم بها الشخص الفاسد تكون "متقطعة"، تمثل تنازلًا مؤقتًا لأفكار الآخرين عن الفضيلة، أو اشتعالًا عابرًا لضمير مشوش يحاول السيطرة، ولكنه يفشل في السيطرة على كامل الشخصية. "الفضيلة، إن وُجدت، يجب أن تكون مستمرة"، كما يقول جانكيليفيتش. إنها تظهر في "اللحظة": الاختبار الذي يواجهنا لنثبت أن فكرتنا عن الخير حقيقية.

الطهارة والنجاسة

يُقارن جانكيليفيتش بين "نسبية الجهد" و"مطلق الكمال" فيما يتعلق بمفاهيم الطهارة والنجاسة. فالكمال المطلق، الذي يتمثل في تنفيذ المبادئ الكانطية بإتقان وتحقيق اليوتوبيا، يبدو مزعجًا لمن يحب الإنسانية. ماذا يحدث عندما تتحقق الجنة على الأرض؟ وما جدوى الأفعال إذا لم يعد هناك شر يُقاوم أو خير يُسعى لتحقيقه؟ الحياة الأخلاقية تحتاج إلى التحدي وإمكانية الفشل. تجميد الفضيلة في رد فعل يفقدها معناها الأخلاقي، مما يخلق عالمًا مليئًا بالأعمال الخيرية من أفراد فارغين أخلاقيًا. الفضيلة لا يمكن أن تكون ثابتة؛ بل تحتاج إلى التوتر والإغراء. لهذا، يرى جانكيليفيتش أن "الأخلاق في جوهرها رفض للمتعة الأنانية."

الشيء الذي لا أستطيع وصفه والشيء الذي يكاد يكون لا شيء

نادراً ما يعتمد جانكيليفيتش على تعريف مباشر للأشياء؛ بل يفضل الاقتراب منها بأسلوب اختزالي. يشير إلى "الشيء الذي لا أستطيع وصفه"، الذي لم يُحدد بعد، ثم يبدأ في إزالة الصفات الزائفة التي يُضفيها الرأي العام عليه، ليبقى في النهاية شعور نقي بشيء يكاد يكون لا شيء، أو ما يسميه "القليل جدًا". الموت، بالنسبة له، هو الرمز الأمثل لهذا النهج الفلسفي. فهو موضوع "فكرة شفقية" و"فكرة زائفة"، حيث لا نتقدم في تأملاتنا بشأنه، بل نغوص أعمق في ذواتنا. لا يمكننا إلا أن نقول أن الموت موجود، لكنه لا شيء في حد ذاته؛ فهو ليس كائنًا حقيقيًا بل مجرد "قدر غامض". الموت لا يؤثر على فهمنا للحياة، بل على شعورنا بأننا أحياء. يمكن إضافة الزمن، والذات، والوعي، والحب، والوجود، وكل شيء آخر يمكن تأمله فلسفيًا، إلى قائمة الأشياء التي يصعب وصفها. تحديد ماهية هذه الأشياء يتطلب أن نقول ما ليست عليه، وعندما نفعل ذلك، يتبقى شيء يكاد يكون لا شيء، مراوغ مثل الزئبق. "الشيء الذي لا أستطيع وصفه" هو "طريقة لتسمية استحالة الوصول إلى جوهر الأشياء، أو الحفر على حدودها"، وهو تذكير بأن الفلسفة ليست مجرد جهد لتحديد المفاهيم الأولية، بل هي دعوة دائمة للتأمل والتساؤل.

العضو-العائق

في مفهوم "العضو-العائق"، يشير جانكيليفيتش إلى أنه يشكل عائقًا أمام حالة مرغوبة، وفي نفس الوقت يحفز تحقيقها. الخوف هو العضو-العائق للشجاعة؛ فالشجاعة تتغلب على الخوف، ولكن بدون الخوف، لن تكون الشجاعة إلا تهورًا. تجاوز البخل يرفع السخاء فوق الإسراف، وتجاوز الأنانية يجعل الإيثار إيثارًا حقيقيًا. الجسد هو العضو-العائق للروح، والكلمات هي العضو-العائق للفكر. الحرية، في أوسع معانيها، تتعلق بالاختيارات التي لا رجعة فيها، وهي العضو-العائق للحرية الحقيقية.

مقاومة المادة هي العضو-العائق للشكل الذي يستخرجه يد الفنان من تمرد الرخام: لا يمكنك نحت سحابة! الشعر والموسيقى، بدورهما، يخترعان ألف مشكلة شاقة، يفرضون القواعد المجانية للسوناتا والمحظورات العشوائية أحيانًا للفوجة والكونتربوينت، يغلقون أنفسهم في لعبة صارمة من أجل العثور على سبب وجودهم... لكي يشعر الفنان بالحرية، يجب أن يجد مشكلات في أنغامه وخطوطه المتشابكة.

التقشف والحياة الأخلاقية

في العصر الحديث، يرى جانكيليفيتش أن "التقشف الزائف" هو ظاهرة تتجلى في نقاء أخلاقي يتغذى على كراهية اللذة، حيث يتحول إلى تعويض جمالي عن الفوضى الأخلاقية التي تسيطر على الروح. هذا التقشف لا ينبع من رغبة حقيقية في الكمال الأخلاقي، بل هو انحطاط ينسب قيمة أخلاقية لجلد الذات. هذا السلوك الشائع اليوم ينبع من تفضيل التضحية بالذات لأسباب أخلاقية، من أجل كسب إعجاب الآخرين. هذه الممارسات تمثل نوعًا من إشارة الفضيلة، حيث يُستخدم النقاء الزائف لإظهار الصلاح أمام المجتمع، بينما يظل المرء بعيدًا عن الفعل الحقيقي الذي يتطلبه التغيير الأخلاقي.

هذا السلوك يعبر عن إرادة قوة لروح في حالة هذيان، تبحث عن أعذار لتبرير فقرها الأخلاقي. إنها وسيلة للشعور بالصواب الأخلاقي دون القيام بأي شيء حقيقي. الشخص الذي يريد أن يكون عاملًا أخلاقيًا حقيقيًا يختفي خلف الشخصيات التي يراها مناسبة لتجسيدها، ويختبئ خلف التماثيل التي ينحتها لتناسب صورة الفضيلة التي يسعى إليها. التذمر الزائف، والحزن المصطنع، والصدمات المفتعلة ليست سوى ستار لأفعال تبدو أخلاقية ولكنها في الحقيقة فارغة من أي قوة دافعة للتغيير الحقيقي. الشخص الذي يزيف تقشفه يفحص ضميره ليس من أجل الخير الذي يفعله، بل من أجل الخير الذي يتظاهر بأنه يرغب في فعله، معتقدًا أن حماسه هو تمهيد للفعل، بينما هو في الحقيقة نتيجة تردده في الفعل الحقيقي.

المغفرة

يؤكد جانكيليفيتش أن المغفرة ليست نسيانًا ولا تبريرًا للخطأ بحجج مخففة، لأنه إذا لم يكن هناك خطأ حقيقي، فلا شيء يستحق المغفرة. المغفرة ليست تلاشي الجرم مع الزمن، لأن الزمن لا يمكنه أن يقلل من وطأة الجرم الأخلاقي. كما أنها ليست تعبيرًا عن كرم متعالٍ، لأن الضغينة تعوق القدرة على المغفرة. الشخص الذي لم يشعر بألم الجرم لا يمكنه أن يكون قد تعرض للأذى حقًا، وبالتالي لا يكون في موقف يسمح له بالمغفرة.

المغفرة ليست عقيدة أو ميولًا تقبل بوجود الشر. لا تتعلق الثيوديسيا أو الحتمية بالأشخاص الحقيقيين، بل بالأفكار المجردة عن الآخرين. عندما نحاول إعذار شخص ما، فإننا نقلل من قيمته الأخلاقية. المغفرة هي شكل من أشكال العفو بين المتساوين، بينما الأعذار تُقدَّم للأطفال والسكارى والمختلين عقليًا. عندما أعترف بكرامتي وكرامة الآخر على حد سواء، يحدث اعتراف متبادل يعزز المساواة. لكن عندما أتعامل مع نفسي كمسؤول عن قراراتي وأرى الآخر كلعبة للقدر، تنهار هذه المساواة.

قد لا تكون المغفرة الخالصة قد مُنحت على الأرض، لكن هذا ليس سببًا للتخلي عنها لصالح البدائل الزائفة كالنسيان. المغفرة قد تبدو قليلة، ولكن هذا لا يعني أنها لا شيء يذكر.

الموسيقى

يشكل حديث جانكيليفيتش عن الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من فلسفته، حيث يرى الموسيقى كوسيلة لتنظيم التجربة الإنسانية بما يتجاوز حدود اللغة التقليدية. في مجتمعه الطفولي، كانت القدرة الموسيقية تُقدَّر أكثر من الهجاء الجيد، وكان البيانو والنوتات الموسيقية جزءًا أساسيًا من حياته. أما الضيوف المميزون، فكانوا يُدعون لمرافقته في عزف مؤلفيه المفضلين.

كان جانكيليفيتش يميل إلى الموسيقى الرومانسية، ولم تكن الطليعة الفنية في القرن العشرين، بما تحمله من معاداة للذة، تجذبه؛ لأنها كانت تفتقر إلى السحر الذي يستحضر الذكريات العاطفية، والتي كان يراها واحدة من أهم وظائف الموسيقى.

بالنسبة له، الموسيقى مثل الموت والحب، تهدف إلى إزالة الزخارف التي تخدعنا في الاعتقاد بأن لدينا شيئًا نقوله عنها. الموسيقى هي "تعبير وعناصر مكونة" تفتقر إلى الفجوة بين الفكر وموضوعاته، والتي تشكل اللغة جسرًا لها، وبالتالي لا تمتلك معنى يمكن نقله. الموسيقى تنظم التجربة بحيوية، تبدأ، تمتلئ، ثم تنتهي؛ لكن على عكس الأيام المفقودة، يمكننا إعادة تجربتها، مما يجعل الاستماع المتكرر ليس تكرارًا، بل بداية جديدة لترتيب المشاعر، شبيهًا بالذات البشرية.

الاستماع إلى مقطوعة مفضلة مرة أخرى يشبه رؤية شروق الشمس، الذي يذكرنا بأن الموت لم يأت بعد. الطاقات العاطفية التي تُعاش في تكرار الموسيقى تجعل منها احتجاجًا ضد ما لا رجعة فيه.

الإنحطاط

في عام 1950، تناول جانكيليفيتش مفهوم الانحطاط بشكل مباشر في مقال قصير، لكنه أشار إليه أيضًا في أعمال أخرى. يرى أن فلسفته تسعى لإنقاذ الحدس الأخلاقي الأساسي من التشوهات التي يحدثها الانحطاط. بالنسبة له، الانحطاط ينشأ من خلط الوعي الصافي والبسيط بوعي الذات، مما يربك بين المشاركة الحقيقية في العالم والانشغال بالذات.

ينتج عن هذا الخلط نوعان من الانحطاط: النرجسية المتمثلة في التأمل الذاتي، والإفراط في السلوك. النوع الأول يتعامل مع الانتهاكات الصغيرة لمبادئ زائفة تزعج الآخرين وتمجد الأتقياء، بينما يتخلى النوع الثاني عن الاحترام المتبادل بحجة الأصالة، كأن يكون التعبير عن الذات بدون اعتبار للآخرين أكثر صدقًا.

الوعي المنحط يتضاعف في داخله بلا نهاية. في محاولته لتجنب الملل والركود، تختلق الروح المنحطة صعوبات وعقبات وهمية لتجد مبررًا للوجود. في غياب تحديات حقيقية، تلجأ إلى التظاهر والألعاب العقلية.

الحنين إلى عصر ذهبي قديم غالبًا ما يستخدم كذريعة لنزعات رجعية، لكنه في الحقيقة علامة على الانحطاط، وليس علاجًا له. هذا الانحطاط يفقد التناغم، سواء في الأخلاق أو الجمال، لكنه يحمل في طياته إمكانية التغيير إذا ما تمت مواجهته بجدية ووعي.

الانحطاط هو "التفكك والتضخم"، وهو محاولة غير ناجحة لتحقيق الوحدة الإبداعية. لكن هذا السعي في حد ذاته يمثل قوة إيجابية قد تشير إلى قدوم الربيع بعد خريف الانحطاط. بهذه الطريقة، يصبح الانحطاط جزءًا لا ينفصل عن التقدم. ما يحتاجه الأمر أولاً هو الجدية؛ الإحساس بقصر الزمن وأهمية ما هو قيد المحك.

مترجم من libertiesjournal