العالم في كساد اقتصادي: تحليل ماركسي للأزمة

عدم المساواة التي تنتجها الرأسمالية خلقت عالم يتمتع فيه أغنى 2153 ملياردير بثروة أكبر من ثروة أفقر 4.6 مليار شخص يشكلون 60٪ من سكان الكوكب، شرح الأزمة

1. مقدمة

نحن نمر في هذه الأيام بفترة من عدم اليقين والشكوك العميقة والفقر المتزايد. حتى في الدول الإمبريالية ، يتزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة من بنوك الطعام. على سبيل المثال في بريطانيا، ارتفع عدد الحصص التي تم توزيعها من خلال بنوك الطعام من 1.1 مليون حصة في الفترة من 2015/16 إلى 2.5 مليون حصة في الفترة من 2020/21، مع ما يقرب من مليون حصة لصالح الأطفال المحتاجين. ومع هذا، يجب أن نفهم أن هذا الواقع ليس سائدًا للجميع. فقد زاد صافي ثروة الأثرياء حول العالم بأكثر من 3.6 تريليون دولار في عام 2020، مما زاد نصيبهم من أغنى عائلات فى العالم إلى 3.5%، حتى وسط الجائحة التي دفعت نحو 100 مليون إنسان تقريبًا إلى حافة الفقر المدقع. هذه التوجهات المتضادة ليست غريبة على ضوء التحديات التي فرضتها الجائحة. فهي تعكس واقعًا موجودًا منذ سنوات، بل عقود، وتتجلى هذه الحقيقة في ظل قوانين الرأسمالية في الفترات الصعبة.

في هذه الورقة الإقتصادية، نسعى إلى تسليط الضوء على الأزمة العميقة التي اجتاحت اقتصاد العالم على مدى عقدين من الزمن. إن تفسير الأزمة ليس تمرينًا لا جدوى له يتعلق بعرض المهارات التقنية للاقتصاديين المحترفين، بل إنه ضرورة لفهم جوهر العملية وما وراء المظاهر السطحية. وبهذه الطريقة، يمكننا تسليط الضوء على المسار الذي يمكن أن تسلكه طبقات العمال في جميع أنحاء العالم والأمم المستضعفة في كفاحهم ضد الفقر والبؤس. من المهم أن نقدم نتائج واقعية وملموسة للطبقة العاملة والمحرومين من الأمان الإجتماعي. وبذلك يصبح شرح التناقضات الجوهرية للرأسمالية التي تؤدي إلى هذه الأزمات من أهم الأمور. إن شرح غير دقيق قد يضل الجماهير ويضر بنضالهم.

من المعروف على نطاق واسع أن الاقتصاد العالمي الرأسمالي شهد اهتزازًا ماليًا حادًا في عام 2008، والذي أصبح يعرف باسم الأزمة المالية العالمية. تسبب في افلاس ليمان براذرز، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في وول ستريت، و سبب ذلك تداعيات واسعة النطاق على النظام المالي الدولي. وقد حذرت كريستين لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية آنذاك، (التي تولت فيما بعد منصب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي ثم رئيسة البنك المركزي الأوروبي) أمين الخزانة الأمريكي هنري بولسون من عدم السماح بفشل شركة التأمين العالمية الكبيرة "AIG" مباشرة بعد افلاس ليمان براذرز.

أثرت الأزمة بشكل كبير على السوق العقارية المتضخمة بشكل غير طبيعي، خاصة في العالم الغربي، وليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضًا في بريطانيا وإسبانيا وأيرلندا وبلدان أخرى. وذلك نتيجة لممارسة منح القروض العقارية لأشخاص يكون واضحًا تمامًا عدم قدرتهم على سدادها. ولم تنهار السوق المالية المعروفة بسوق القروض العقارية المتعثرة فقط، بل نظرًا لأن هذه القروض تم تجميعها في منتجات مشتقة في الأسواق المالية مثل التزامات القروض المؤمنة، أدى هذا الانهيار إلى انهيار أسواق مالية أخرى وتركت العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مهددة بالانهيار.

وكان اسم "الأزمة المالية العالمية" في البداية مستخدمًا حصريًا للدلالة على الأزمة العميقة التي أحدثها انهيار ليمان براذرز في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، اتضح بسرعة أنه مصطلح غير دقيق، حيث أصبح واضحًا أن الأزمة لم تقتصر على مجال الأمور المالية بل امتدت أيضًا إلى ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي أو مجال الإنتاج. وبدأ بسرعة انخفاضًا شديدًا وغير مسبوق في عدة متغيرات أساسية مثل النمو والاستثمار، فضلاً عن الارتفاع الكارثي في معدلات البطالة في العديد من البلدان (في أسوأ حالاتها، عانى اثنان من أعضاء الاتحاد الأوروبي، إسبانيا واليونان، من بطالة الشباب التي ارتفعت إلى أكثر من 50٪ لسنوات متتالية). وهكذا، بدأت الطبقات الحاكمة للاقتصاد الرأسمالي والحكومات في استخدام مصطلح "الركود الكبير"، الذي ابتكره الفرنسي دومينيك ستراوس-كان (DSK)، وهو المدير السابق لصندوق النقد الدولي.

نحن نمتنع عن استخدام مصطلح "ركود كبير" ببساطة لأنه، في رأينا، كان هذا الاستخدام محاولة لإخفاء الطابع الحقيقي للأزمة. مصطلح "ركود كبير" يشكل تناقضًا غير مفهوم. التقدير التقليدي للركود يرتبط بفترات قصيرة نسبيًا تزيد عن شهرين (أو ستة أشهر)، وهو مرتبط بمؤشر اقتصادي واحد فقط، وهو معدل النمو، عندما يصبح هذا المعدل سالبًا - أي عندما ينكمش الاقتصاد. يمكن أن يكون صحيحًا أن الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصادات القومية شهدت انكماشًا عقب "الأزمة المالية العالمية". ومع ذلك، كانت هناك عوامل أخرى كثيرة أثرت في هذه الأزمة ولم تتماشى مع التعريف الضيق للركود. "ركود كبير" هو مصطلح يشكل تناقضًا بسيطًا فحسب، لأنه لا يمكن أن يقوم بأكثر من وظيفة تعريفية فنية تم ابتكارها لأجلها. في الواقع، تم ابتكار مصطلح "ركود كبير" بواسطة "DSK" لمنع المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين ومحترفي الاقتصاد من استخدام مصطلح "الكساد".

أيضًا، يظهر أن استخدام مصطلح "الركود الكبير" كان ستارا من الدخان واضح عندما يتذكر المرء ما كان يمكن أن يتم استخدامه بدلاً من ذلك. ألان غرينسبان، الذي شغل منصب رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمدة تقرب من عقدين، كان من بين أبرز المدافعين عن عقلانية الأسواق الرأسمالية. لكنه انسحب من منصبه كرئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2006 لتجنب أن يُنظر إليه كالمسؤول الرئيسي عن "الركود الكبير". وقال العديد من الأشخاص، بما في ذلك الاقتصاديين، أن هذه الأزمة كانت "أزمة مالية تحدث مرة كل قرن"، وبالتالي فإن تسمية الأزمة باسم "الركود الكبير" تأتي بوضوح كمحاولة للتستر على حقيقة أنها كانت ببساطة كسادً.

تاريخيًا، شهدت الرأسمالية أنواعًا مختلفة من الأزمات بدرجات مختلفة من شدة حدتها ومداها. والأكثر شيوعًا بينها هي الأزمات التي تحدث تقريبًا كل عقد وتُعرف تقليديًا بدورات الأعمال (حيث يتم استثناء المتخصصين في دراسة دورات الأعمال عادةً من الاقتصاد الرئيسي لأسباب سنشرحها لاحقًا). انتهاء دورة الأعمال عادةً ما يكون هو الركود، وهو فترة قصيرة خلالها ينكمش الاقتصاد. وعادةً ما يتم التغلب على هذا النوع من الأزمات من خلال تكيف قوى السوق، وذلك بمساعدة السياسات الحكومية منذ فترة ما بعد الحرب في النصف الثاني من القرن العشرين.

الكساد هو نوع مختلف من الأزمات في تاريخ الرأسمالية. يستمر لفترة أطول بكثير، أحيانًا لعقد، وأحيانًا لعقود عديدة. لا يمكن إدارته والتغلب عليه من خلال التكيف التقليدي لمتغيرات السوق، ويتطلب تحولات جذرية ليست مقتصرة فقط على المجال الاقتصادي، بل تشمل أيضًا المجالات السياسية والأيديولوجية، وحتى العسكرية. عندما ينشأ كساد على مستوى الرأسمالية العالمية، فإن العرف حتى الآن تسميته بـ "كساد كبير". وقد شهد التاريخ الرأسمالي العالمي الكساد الأول من هذا النوع، الذي كان يُشار إليه باسم "الكساد الطويل" في تلك الحقبة، حيث حدث في نهاية القرن التاسع عشر تقريبًا ما بين عامي 1873 و1896. الكساد الثاني هو الكساد الكبير المألوف الذي بدأ بانهيار وول ستريت في عام 1929 وانتشر على نطاق واسع طوال الثلاثينيات، واستمر، بالنسبة للعديد من البلدان، وخاصة تلك في أوروبا، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945. في رأي العديد من الاقتصاديين الماركسيين، بما في ذلك مؤلفي هذه الورقة، الأزمة العميقة والمُستمرة التي نشهدها اليوم تُعتبر أيضًا كساد كبير.

2. أبعاد الأزمة الراهنة

على مر عقد ونصف، شهد العالم بأسره تباطؤًا اقتصاديًا، إلا أن مسار وعمق الأزمة الحالية يختلفان من دولة إلى أخرى، وذلك نتيجة لاختلاف هياكلها الاقتصادية المتنوعة ومواقعها المختلفة في الاقتصاد العالمي. على وجه الأساس، يمكن القول إن الدول الإمبريالية كانت هي مصدر الأزمة، حيث عانى سكان تلك الدول بشكل كبير على مر هذه الفترة من قلة النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وتدهور إنتاجية العمل. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اتبعت مسارًا خاصًا بها، حيث استعادت توازنها إلى حد كبير بعد عام 2013 واحتفظت بتفوقها على الدول الإمبريالية الأخرى، ولا سيما دول منطقة اليورو واليابان، حتى عام 2019، حين بدأت تشهد تباطؤًا. ولكن هذا الارتفاع سرعان ما سيواجه تباطؤا جديدا بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، التي انتشرت بقوة في بداية عام 2020 وأثرت سلبا على أداء الاقتصاد الأمريكي.

أما الدول المعروفة باسم "الدول الناشئة"، وهي تلك التي ازدهرت إما بسرعة على مدى عقود أو نشأت من خلفية اقتصادية مخططة مركزياً، مثل الأرجنتين والبرازيل والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، شهدت مساراً معاكساً تماما لما حدث في الولايات المتحدة. بعد أن تأثرت الدول العظمى إلى حد ما بصدمة الاضطرابات المالية التي أحدثتها أزمة عام 2008، استعادت هذه الدول بسرعة تعافيها بفضل آليات مالية رأسمالية ملتوية، مما أدى في بعض الحالات إلى أداء اقتصادي يفوق كل توقعاتها. على سبيل المثال، انكمش الاقتصاد التركي في العام الأول للأزمة، لكنه استعاد توازنه بسرعة وحقق أعلى معدلات نمو سجلتها البلاد خلال السنتين التاليتين. ومن المهم التأكيد أن هذا النمو الاقتصادي لم يعتمد بالضرورة على سياسات تلك الدول بل كان نتيجة أساسية لسياسة مصرفي البنوك المركزية الذين قدموا سيولة مالية وفيرة. ومع ذلك، بسبب اتباع سياسة تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير للأسباب نفسها، انتقلت تلك السيولة إلى الدول التي يمكن فيها تحقيق أرباح أكبر، وهي الدول الناشئة. وبالتالي، تبين أن الضرر الذي تسببت فيه الأزمة في العالم أصبح منفعة لمجموعة معينة من الدول الناشئة التي ازدهرت بفضل تدفق السيولة الأجنبية. ومع بداية تعافي الاقتصاد الأمريكي في عام 2013، غيّر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته بشأن الأموال الرخيصة، مما أدى إلى فترة صعبة للدول الناشئة.

بالرغم من اختلاف الوضع بين الدول الأقل نمواً، إلا أنها عمومًا عانت بشكل كبير من انخفاض التجارة الدولية منذ عام 2008، مما أدى إلى انخفاض الطلب على منتجاتها التصديرية الأساسية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تأثرت أسعار المواد الخام سلبًا أيضًا. ومع ذلك، غير أن ذلك كان له أثر متفاوت على الدول بناءً على عوامل متنوعة، مثل ما إذا كانت الدولة مستوردة أم مصدرة للطاقة. في معظم تلك الدول، تراكمت ديون أجنبية بشكل كبير.

ولكن هناك دولة واحدة كانت تختلف عن الباقي: الصين. على الرغم من أن الصين تعتبر نفسها دولة نامية، إلا أنها لم تتأثر بنفس الطريقة كمعظم دول العالم النامي، حيث استمرت في تحقيق معدلات نمو عالية على مر العقود، سواء بفضل دينامياتها الداخلية أو تفاعلها مع الاقتصاد العالمي. حتى منذ عام 2013، استمرت الصين كحالة فريدة من نوعها تظهر ما يُعرف بـ "الحد الفاصل" بين الدول النامية والدول الاستعمارية وهذا وفقًا للخبراء. ومع ذلك، تأثرت جميع هذه الفئات في النهاية باتجاهات معينة بمرور الوقت.

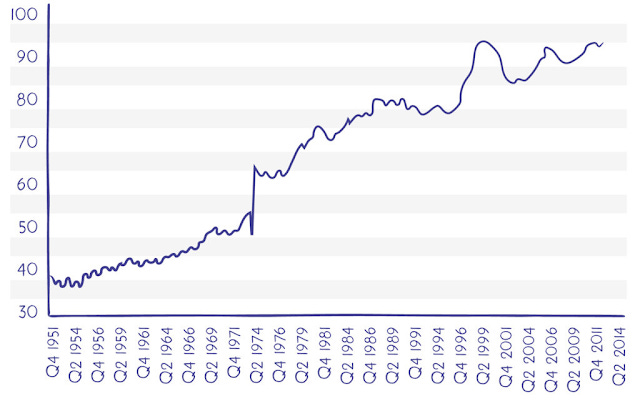

منذ عام 2008، شهدنا تباطؤًا عامًا في الاقتصاد على الصعيدين الدولي ومستوى الاقتصاديات الرأسمالية الإمبريالية الغنية (انظر الشكل 1).

الشكل 1

تعرض الاستثمار، الذي كان بالفعل في انخفاض مستمر لفترة طويلة، لانخفاض حاد في الفترة بعد عام 2008. وما زاد الأمور سوءًا هو أن معدل نمو إنتاجية العمل السنوي المتوسط في مجموعة الدول السبع الصناعية انخفض إلى مستوى حول ال 1% خلال الفترة بعد عام 2007، وهو أداء مخيب للآمال مقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ 2% الذي شهدناه في الفترة من عام 1971 إلى عام 2006 (انظر الشكل 2).

الشكل 2

وبناءً على هذه الواقعية، يمكن القول إن أي دينامية قائمة نشأت عن سياسات الحكومات والبنوك المركزية في الدول الإمبريالية التي هدفت إلى تحقيق تعافي سريع للاقتصاد العالمي، وقد اتخذت هذه الجهود شكلين: السياسة النقدية والسياسة المالية.

في مجال السياسة النقدية، اتبعت بنوك الاحتياط المركزية في الدول الاستعمارية خطى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بشكل عدواني من خلال متابعة سياسة الأموال الرخيصة والوفيرة. وفعلوا ذلك بطريقتين مختلفتين، الأولى كانت بخفض أسعار الفائدة القياسية إلى الصفر في العديد من الحالات، وحتى إلى منطقة سلبية في حالات أخرى (انظر الشكل 3).

الشكل 3

الطريقة الثانية كانت أن بنوك الاحتياط المركزية تتبع سياسة تعرف بالتيسير الكمي، والتي تشمل شراء سندات الحكومة في السوق المفتوحة - وهذا يعني اللجوء إلى آلة الطباعة. التيسير الكمي لم يكن سوى تصريح متنكر لطباعة أموال غير مدعومة بتطورات تقابلها في الاقتصاد الحقيقي، وهذا تجلى في ارتفاع معدلات نمو أصول بنوك الاحتياط المركزية بشكل كبير.

فيما يتعلق بالسياسة المالية، ضخت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مبالغ ضخمة من الأموال في برامج الإنفاق الحكومي التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد (انظر الشكل 4).

الشكل 4

بشكل طبيعي، تخلق سياسة الإنفاق بالاستدانة والأموال الرخيصة التزامات طويلة الأمد، كما تُعبِّر عنه الديون المتزايدة في أكبر اقتصادات الدول الإمبريالية (انظر الشكل 5). وفي عام 2012، تجاوزت مستويات الديون 120%، مما يُظهر أعلى مستوى من الديون العامة في تاريخ نظام الإنتاج الرأسمالي بأكمله، وهو رقم قياسي يكسر الأرقام المسجلة خلال حروب سابقة (انظر الشكل 5).

في أبريل 2023، بلغت ديون الولايات المتحدة المتنامية مبلغًا هائلًا يبلغ 31 تريليون دولار، ممثلة 124% من الناتج المحلي الإجمالي.

الشكل 5

تقريبًا في نفس الفترة، بلغت نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي في 18 دولة من منطقة اليورو 97.7%. ومع ذلك، كانت هذه النسبة تختلف بشدة بين الدول المتوسطية (مثل اليونان وإيطاليا، على سبيل المثال) والدول في شمال أوروبا. مهم أيضًا أن نلاحظ أن الديون العامة ليست العبء الوحيد الذي يواجه اقتصادات الدول الإمبريالية، حيث ارتفعت ديون الشركات الخاصة بشكل كبير سواء قبل أو بعد الأزمة المالية العالمية (انظر الشكل 6).

الشكل 6

نتيجةً لهذه السياسة الشديدة التي تُسمى بتحفيز الاقتصاد، بدأت فقاعات جديدة تتكون في أسواق الأسهم والأسواق المختلفة مثل سوق العقارات، حيث نمت بأسرع من وتيرة تطور الاقتصاد الحقيقي. وقد حذر بعض الخبراء الموثوق بهم في أسواق الأسهم، مثل الحائز على جائزة نوبل روبرت ج. شيلر، من ألا يجب أن نكون متفائلين بشكل زائد بما يسمى بعصر "العشرينات الصاخبة" في القرن الواحد والعشرين، حيث إن العشرينات الصاخبة السابقة في القرن العشرين انتهت بالثلاثاء الأسود عام 1929، الذي أدى إلى الكساد الكبير في الثلاثينات .

ومن الممكن أن تلحق الأحداث الغير متوقعة أيضًا أضرارًا بدورات الأعمال(تسمى أيضاً بالدورات الإقتصادية)، على سبيل المثال، أثرت جائحة كوفيد-19 بالتأكيد على الدورة الاقتصادية وجعلت توقع أنماط مستقبلية أكثر صعوبة. كما هناك أمثلة أخرى لعدم التنبؤ، مثل الحرب في أوكرانيا التي تؤثر أيضًا على الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى التأثير المباشر للحرب، بما في ذلك الاضطرابات في أسواق الطاقة والمعادن والمواد الغذائية، حيث تلعب روسيا وأوكرانيا دورًا رئيسيًا فيها، تضاعف الإجراءات الاستثنائية بمستوى عال من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا والمقاطعة التامة للسوق الروسية من قبل الشركات الغربية من اضطراب الاقتصاد العالمي. ومن دون مبالغة أن نقول أنه بعد عقد ونصف عقد من لحظة انهيار ليمان برذرز عام 2008، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة مزرية.

3. شرح الأزمات: الاقتصاد السائد

لنقم بالتحقيق عما يقوله الاقتصاد السائد حول الأزمات في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي. عندما نلجأ إلى الاقتصاد البرجوازي السائد لنعرف كيف يصف الأزمات، نجد أنفسنا نتعامل مع الطابع الأيديولوجي والمبرر بالكامل لهذا التخصص. يقوم الجزء العظيم من الاقتصاد السائد على افتراض أن الأزمات الاقتصادية مستبعدة بسبب القوانين الأساسية التي تحكم الاقتصاد الرأسمالي. بالطبع، هناك أصوات مختلفة، وسنعود إليها. لكن يجدر بالملاحظة أن الاقتصاد الرأسمالي للبورجوازية، على مدى قرنين كاملين، منذ تقديم قانون ساي في أوائل القرن التاسع عشر، نفى بشدة إمكانية حدوث أزمات منهجية تحت نظام الرأسمالية. على الرغم من أن مبررات هذا الإنكار من الناحية التقنية قد تغيرت مع مرور الزمن، فإن الإنكار نفسه لا يزال ثابتًا على مر العصور. دعونا نسمي هذا "المدرسة الإنكارية".

3.1. المدرسة الإنكارية

قانون ساي، الذي صاغته ذهنية الاقتصادي الفرنسي جان بابتيست ساي (1767-1832)، يتسم بالبساطة. ينطلق من فكرة بسيطة؛ وهي أنه نظرًا لأن جميع عمليات الإنتاج تحت نظام العمل الرأسمالي تستهدف تبادل السلع بين الأطراف المختلفة، فإن كل إنتاج يولد طلبًا يعادل قيمة السلع الأخرى، وبالتالي يبني كل إنتاج سوقه الخاص (وقد أسماه ساي "قانون المنافذ"). وبناءً على هذا القانون، يكون إجمالي العرض متساويًا بضرورة لإجمالي الطلب، ومن ثم يصبح من المستحيل توقف الدورة الاقتصادية.

يجدر بالذكر أن ديفيد ريكاردو (1772-1823)، أحد أهم شخصيات المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد السياسي إلى جانب آدم سميث (1723-1790)، قام بتبني قانون ساي. وهو في الواقع حشو فارغ لا يصمد حتى أمام أدنى تدقيق. سنتناول هذه النقطة قريبًا، ولكن الجدير بالذكر أن ريكاردو، على مدى نصف قرن، قد منح هذا القانون المزعوم مصداقيته. على الرغم من ذلك، لم يكن ريكاردو متفائلًا جدًا بمستقبل الرأسمالية. نظريته حول إيجار الأراضي تشير إلى أن مع تقدم الرأسمالية، سيتعين زراعة أراضي أقل خصوبة أو أكثر بعدًا عن المناطق الحضرية. وسيؤدي هذا العمل بالضرورة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، مما يتسبب في انخفاض لا مفر منه في معدل الربح وبالتالي الركود. ومع ذلك، هذه النظرية لا تتناول الأزمات الدورية في الرأسمالية.

النظرية النيوكلاسيكية، التي تُعتبر حاليًا مذهبًا سائدًا في الاقتصاد السائد، تعتنق بشدة المدرسة الإنكارية. ابتداءً من بدايتها البسيطة في سبعينيات القرن التاسع عشر، عندما كانت تُعرف بالاقتصاد الهامشي، وحتى تطور نظرية التوازن العام في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونظرية توقعات السوق الرشيدة في نهاية القرن العشرين، كان إنكار الأزمات الاقتصادية ميزة لاقتصاد النيوكلاسيكين.

في الوقت الحاضر، لا يقدم خبراء الاقتصاد المنتمون إلى التيار السائد قانون ساي كسبب لشرح الأزمات. استبدلوه بحجة تشير إلى السير السلس للأسواق. تعتمد هذه الحجة على آلية مقاصة أسعار السوق (الافتراض أن الطلب والعرض يصلان إلى نقطة توازن في السعر). ومع ذلك، يترك هذا الافتراض للأسعار مقاصة الأسواق مجالًا ضئيلًا للعرض الزائد أو الناقص. تقوم الفكرة الحديثة حول فرضية السوق الكفؤ بإعادة تقديم هذه الحجج السابقة بلغة أقل تعقيدًا. وبصفتها خالية من اللغة الفنية، فإن كل ما يعنيه هذا هو أن الأسواق الرأسمالية تعمل بشكل ذكي وفعال بما يكفي في وظائفها بحيث لا تترك مجالًا للاكتظاظ أو النقص أو الأزمات.

قد يتساءل القارئ كيف تصالحت مهنة الاقتصاد مع حقيقة أن هذا الإنكار ، طوال تاريخ الرأسمالية بأكمله ، تعايش مع التجربة الحقيقية للأزمات الرأسمالية. كما أشرنا في وقت سابق، تم ذلك من خلال تطوير أدبيات متخصصة حول دورات الأعمال، والذي يدرس التناوب بين النمو والانكماش داخل الاقتصاد الرأسمالي بانتظام. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الأدبيات المتخصصة المتقدمة، التي تستخدم مجموعة معقدة من الأدوات التقنية، لم تخرق أبدًا الغشاء الأيديولوجي الكثيف للفكر السائد، والذي لو قام بذلك سيكون نتيجته التشكيك في فرضية السوق الفعالة.

من الممكن تبرير حدوث الأزمات في الواقع العملي من وجوه مختلفة في ميدان الاقتصاد. يمكن للجماعة الاقتصادية أن تختار إما إنكار وجود أزمة حقيقية تستحق التسمية أو تخفيف خطورتها بتصنيفها على أنها مجرد "تصحيح"، وهو مصطلح تم استعارته من لغة المحللين في بورصة الأوراق المالية. ويمكن أيضًا أن ترجع الأزمة إلى "صدمة خارجية"، مثل الحروب والثورات أو ارتفاع غير متوقع في أسعار السلع أو ظروف أرصاد جوية استثنائية وغيرها. وفي الغالب، يُلقى باللوم على الأزمة أنها بسبب أخطاء في السياسات الاقتصادية. وهذا النوع من الرؤى الاقتصادية قائم على مقولة كارل ماركس الشهيرة التي تنص: "المدافعون يكتفون بنفي الكارثة نفسها والإصرار، في وجه تكرارها المنتظم والدوري، على أنه إذا استمر الإنتاج وفقًا للكتب المدرسية، لن تحدث أزمات أبدًا". هذا الرأي يمثل جزءًا أساسيًا من نظرية كارل ماركس في مجال نظريات القيمة الزائدة.

ويمكننا أيضًا الإشارة إلى حادثة طريفة تكشف عن الفجوة بين النظرية والواقع في ميدان الاقتصاد البورجوازي السائد. بعد أزمة الأسواق المالية العالمية في عام 2008، قامت الملكة إليزابيث الثانية من المملكة المتحدة بزيارة إلى المدرسة الشهيرة للاقتصاد وعلوم السياسة في لندن (LSE). وقامت بطرح سؤال مفتوح على الاقتصاديين المرموقين الذين كانوا حاضرين في هذه المناسبة، والذين كانوا من ضمنهم أساتذة من أعرق الجامعات ومستشارين حكوميين وخبراء من أشهر الصحف المالية مثل مجلة "ذي إيكونوميست" وصحيفة "فاينانشال تايمز". وكان السؤال هو: "لماذا لم ينتبه أحد؟". ولم يتلقوا إجابة مرضية. فقد كانت مهمة هؤلاء الاقتصاديين المرموقين قبل انهيار ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008 هي الدفاع عن الأداء العقلاني للأسواق في مواجهة الانتقادات من زملائهم الأقل تقليدية، واختيارهم عدم الرد على النقد الماركسي حتى لا يمنحوا له أي مصداقية.

3.2. كينز والمدرسة الواقعية

المدرسة الإنكارية لم تكن أبدا التيار الوحيد في الاقتصاد السائد. منذ البداية، أبدى بعض الاقتصاديين وجهات نظر أكثر تشككًا تجاه "قانون ساي". تقود هذه الوجهات المختلفة شخصيات متباينة مثل جان شارل ليونارد دو سيسموندي (1773-1842)، وهو ناقد اجتماعي في بلاد ساي نفسها، ألا وهي فرنسا، وتوماس مالثوس (1766-1834)، القسيس المحافظ للغاية في بريطانيا وصديق الليبرالي ديفيد ريكاردو. على الرغم من استمرار مراسلتهم المتواصلة حول المسائل الاقتصادية، إلا أن مالثوس لم يتمكن من إقناع ريكاردو بفراغ قانون ساي. وعلى الرغم من وجود شخصيات استثنائية مثل ويليام ستانلي جيفونز (1835-1882)، والذي يُعتبر ممثلًا بارزًا للمدرسة الحديثة، والشخصية البارزة جون مينارد كينز (1883-1946)، المفكر البريطاني والاقتصادي الذي لا يزال حتى اليوم أهم ممثل لما سنسميه المدرسة الواقعية.

في كتابه الشهير بعنوان "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود" (1936)، هاجم كينز "قانون ساي" مباشرة وقدّم فكرة أن الاقتصاد يمكن أن يصل في الواقع إلى توازن عام في مجموعة متنوعة من الحالات، مواجهة البطالة المقنعة أو فرط النشاط التضخمي من ناحية، وحالة الاستغلال الكامل للعمالة من ناحية أخرى (التي تفترض النظرية التقليدية أنها نقطة التوازن الواجبة حدوثها). هذا التنوع في النتائج الممكنة هو ما جعل نظريته تُعتبر "نظرية عامة".

وفقًا للخطة التي وضعها كينز، تُعتبر الأزمة حالة يكون فيها الطلب الفعّال الشامل (أي الطلب على المستوى الاجتماعي والذي يتم دعمه بالأموال) غير كافٍ لخلق الاستغلال الكامل للقوى العاملة. إنها حالة من الاستغلال الناقص وعدم الاستفادة من القدرة الإنتاجية بشكل كامل. على الرغم من أن هذا الوصف يشير إلى الجمهور بأن كينز كان يتحدث عن نقص في قوة الاستهلاك في المجتمع بسبب فقر وعوز الطبقات العاملة، فإن الحقيقة هي أن مدرسة الفكر الواسعة من مؤيدي كينز، بدءًا من الكينزيين التقليديين وصولاً إلى الاقتصاديين الماركسيين، تستنتج أنه يمكن التغلب على الأزمة عن طريق زيادة الأجور والفوائد. وهذا هو ما يُسمى تقليديًا بمدرسة الاستهلاك الغير كاف. سنعود لمناقشتها قريبًا عندما نتحدث عن مدارس الفكر الماركسية المتنوعة. ولكن، في الوقت الحالي، دعونا نبقى ضمن حدود الاقتصاد السائد.

من الصحيح أن منتقدي "قانون ساي" في وقت سابق كانوا يؤمنون بنظرية الاستهلاك الغير كافي. ذهب مالثوس حتى أبعد من ذلك ليدعي أن الأزمات الاقتصادية تنجم عن نقص هيكلي في الطلب وأنه لملء هذه الفجوة، يتعين وجود فئة من الأشخاص الذين لا ينتجون ولكنهم يستهلكون الإيرادات التي تأتي لهم ليس عن طريق العمل ولكن عن طريق تقديم "خدمات" أخرى للمجتمع. ومع ذلك، الاعتقاد بأن كينز كان من أتباع مالثوس سيكون فهمًا خاطئًا للغاية في تاريخ الفكر الاقتصادي. إذ لم يكن كينز من أنصار نظرية الاستهلاك الغير كافي. بل كانت مجمل أفكاره تتمحور حول عملية اتخاذ القرار للطبقة الرأسمالية، مركزة ليس على الاستهلاك بل على الاستثمار. كينز هو صديق زائف يعتمده المؤيدون لنظرية الاستهلاك الغير كافي، حيث يمكن لكينز أن يكون حليفًا قويًا لدعم سياسات معينة. وكان واضحًا جدًا في تأكيده بنفسه أن الاستثمار، وليس الاستهلاك، هو القوة المحركة الرئيسية في عمل الاقتصاد الرأسمالي.

ومن بين الاقتصاديين السائدين، يتميز كينز بالاعتراف بأن هناك أوقات حيث يؤدي انخفاض الاستثمار إلى نقص استخدام القدرة الإنتاجية وقوة التشغيل في بلد ما (أو في اقتصاد العالم ككل). ثم ينتقل إلى مجال السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تتبعها الحكومات للتغلب على مثل هذه الأزمات. يعتبر كينز الأشهر بشكل رئيسي بسبب دعمه ليس فقط لنوع من السياسة النقدية التي اتبعتها العديد من الحكومات خلال الأزمة الحالية، ولكن أيضًا وبشكل غير تقليدي في ذلك الوقت، سياسة الإنفاق الحكومي في ميدان السياسة المالية التي تسعى لتحفيز النشاط الاقتصادي.

في الفترة التي تلت الحرب العالمية واستمرت لنحو ثلاثة عقود (1945-1975)، تزامنت سياسات التعديل الدقيقة الكينزية مع زيادة في الإنفاق الحكومي في الرأسمالية المتقدمة، وذلك بشكل رئيسي في مجالات التعليم والصحة والإسكان ووسائل النقل والخدمات الاجتماعية الأخرى. اشتهر هذا الإنفاق أيضًا بمصطلح الأجر الاجتماعي أو الأجر الاجتماعي الصافي، وهي الضرائب الصافية التي يدفعها السكان العاملين. هذا الأمر خلق وهمًا بأن الكينزية هي نوعًا من الديمقراطية الاجتماعية التي تعود بالفائدة على الطبقة العاملة. ولكن هذا بعيد عن الواقع: فكينز كان عالمًا بورجوازيًا ليبراليًا، حيث دعا حتى لزيادة مستوى التضخم بهدف تقليل الأجور الحقيقية. وقال إن ذلك سيجعل توظيف المزيد من القوى العاملة أمرًا أكثر جاذبية بالنسبة لرأس المال، مما سيقلل من معدل البطالة. لذلك، الاعتقاد السائد بأن الكينزية هي الأسلوب المثالي لمكافحة الأزمات باسم التشغيل هو وهم. بالتأكيد، يمكن أن يكون الإنفاق الحكومي مفيدًا في ظل ظروف الأزمة، طالما توجه إلى المجالات الصحية والتعليم، على سبيل المثال، وليس إلى الإنفاق العسكري. ولكن هذه المعركة لا تحتاج إلى أن تُخاض تحت لواء الكينزية.

المشكلة في تفسير كينز للأزمات تكمن، ببساطة، في أن تفسيره لتقلب حجم الاستثمار مع مرور الوقت غير مقنع. نظرًا لأن تحليله للنظرية النقدية ثوري بطبيعته، كان تطور النقود والتمويل عاملًا حاسمًا بالنسبة لكينز. جلب كينز عناصر متنوعة لحسابات الرأسماليين بشأن المستقبل، وخاصة مقارنتهم بين العوائد المتوقعة من استثمارات رأس المال ومعدل الفائدة. وختم بأن العامل المحوري في السياسة هو "توقعات"، حيث يجب مراعاة تطور كل من العوائد المتوقعة ومعدل الفائدة من حيث مستقبلهما. وهذا يثير بالطبع تساؤلًا حول ما الذي يحدد التوقعات ذاتها. لذلك، جاء رد كينز البطولي بأنها "الغرائز الحيوانية". ماركس انتقد ريكاردو، أعظم اقتصادي برجوازي في القرن التاسع عشر، لأنه فر إلى ميدان الزراعة في نظريته عن إيجار الأراضي بدلًا من أن يقدم قانونًا اقتصاديًا عامًا يعتمد على تفاصيل وضع رأس المال. وبالمثل، ظل كينز، أعظم اقتصادي برجوازي في القرن العشرين، في ميدان دورة الأعمال وتجاهل علاقات الإنتاج في الرأسمالية، وخاصة هيكلها الطبقي الخاص. بسبب عدم وجود نظرية للإنتاج، فشل كينز في تحديد معدل الربح وبالتالي وتيرة التراكم بشكل مستقل عن معدل الفائدة المتوقع. ولجأ بدلاً من ذلك إلى مجال علم النفس ومفهوم "الغرائز الحيوانية" لشرح قوانين حركة الرأسمالية.

3.3. شومبيتر و التدمير الإبداعي

دائمًا ما تكون هناك شخصيات استثنائية. جوزيف ألويس شومبيتر (1883-1950)، النمساوي الأصل، كان بالتأكيد شخصًا مميزًا بين اقتصادي القرن العشرين. أولًا، وعلى الرغم من كونه مدافعًا متحمسًا عن النظام الرأسمالي، إلا أنه تأثر بشدة بأفكار ماركس. وثانيًا، وعلى عكس معظم الاقتصاديين السائدين، وبصورة أكبر من كينز حتى، لم يكن محصورًا ضيق الأفق يقتصر على التفاصيل التقنية لمهنة الاقتصاد. جرب شومبيتر مجالات متعددة منها العلاقات الدولية (حيث قدم نظرية أصلية، حتى وإن فشلت تمامًا، حول الاستعمار)، والفلسفة السياسية (حيث نظر إلى الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية)، وعلم الاجتماع (حيث استقصى دور الأسرة في تشكيل الطبقات الاجتماعية)، وعدة مجالات أخرى. كان نموذجاً مثاليًا للمفكرين الشاملين في فيينا عندما عاش كشاب.

نظرية شومبيتر للأزمات (في شكل نظرية دورات الأعمال) ما زالت ذات تأثير حتى يومنا هذا، وذلك بفضل فكرته الأصلية حول "التدمير الإبداعي"، التي أصبحت واحدة من أكثر التفسيرات شهرة ومناقشة واسعة (حتى وإن لم تُهضم بشكل كاف) للأزمة الحالية. لفهم الأصالة في فكرة شومبيتر حول الأزمات، من الأفضل اللجوء إلى القسم الافتتاحي لكتابه حول دورات الأعمال:

تحليل دورات الأعمال يعني بالضبط تحليل العملية الاقتصادية في عصر الرأسمالية. … الدورات ليست، على عكس اللوزتين، أشياء قابلة للفصل يمكن معالجتها من تلقاء نفسها، بل هي، تمامًا كنبضات القلب، من جوهر الكائن الذي تظهره.

جوزيف أ. شومبيتر، "دورات الأعمال: تحليل نظري، تاريخي، وإحصائي للعملية الرأسمالية" (نيويورك: مكجرو هيل، 1939)، ص. ف.

عنوان كتابه الذي نُقتبس منه هذا العبارة، "دورات الأعمال: تحليل نظري، تاريخي، وإحصائي للعملية الرأسمالية"، يوضح لنا بوضوح أن دراسة دورات الأعمال هي في الواقع دراسة العملية الرأسمالية نفسها. هذا ما يفصل شومبيتر عن كل الاقتصاديين السائدين الكبار - حتى عن كينز، الذي لم يعتبر الأزمات جزءًا ضروريًا من عمل النظام الرأسمالي. بالنسبة لشومبيتر، فئة "دورة الأعمال" أو "الأزمة" هي بالفعل النواة التي تجعل من هذا التكوين الاجتماعي جميلاً، حيث تدفع القوى الإنتاجية نحو التطور المستمر.

الابتكار، بالنسبة لشومبيتر، سواء كان تقنيًا أو اقتصاديًا أو تعليميًا أو غير ذلك، هو القوة الدافعة لكل تقدم بشري. تتميز الرأسمالية عن كل التشكيلات السابقة لأنها تجعل من الابتكار عنصرًا لا غنى عنه في وظائفها، وهذا ما تحققه من خلال آلية الأزمة نفسها. تؤدي الأزمات بشكل دوري إلى تدمير القوى الإنتاجية المتراكمة سابقًا، مما يخلق حاجة وإمكانية ملء هذا الفراغ بقوى إنتاجية جديدة من نوعية وإنتاجية أفضل، حيث تجسد ثمار البحث العلمي الجديد وتطبيق التكنولوجيا الجديدة والابتكار. هذه هي العملية الشهيرة للتدمير الإبداعي، التي تجعل الرأسمالية قوة تتقدم بلا توقف في التاريخ، تبحث دائمًا عن آفاق جديدة.

من منظورات متعددة، تشترك رؤية شومبيتر للرأسمالية بشكل كبير مع الرؤية الماركسية، ولا شك أن هذا التشابه أثر على شومبيتر بشكل كبير، مما يعني أنه قد يُعرف على نحو مشابه بأنه "ماركسي برجوازي". وذلك لأن ماركس، سواء في "بيان الحزب الشيوعي" (عام 1848) الذي كتبه بالتعاون مع إنجلز أو في الجزء الأول من كتاب "رأس المال" (عام 1867)، أكد بقوة وبالتفصيل على الأقلية تقريباً أن الرأسمالية لا يمكن أن تستمر إلا من خلال ثورة مستمرة في وسائل الإنتاج. وهذه الفكرة أثرت بشكل كبير على رؤية شومبيتر.

إلا أننا لا نعلم إذا كان شومبيتر كان على علم أيضاً برؤية ماركس للأزمة على أنها اللحظة التي تفسح فيها الرأسمالية، من خلال تدمير وسائل الإنتاج الموجودة، الباب أمام وسائل إنتاج جديدة وأكثر إنتاجية. وذلك لأن تصريحات ماركس حول الأزمة متفرقة في كتاباته المختلفة، ومعظمها كان لم يتم نشره بعد عندما كتب شومبيتر كتابه عن "دورات الأعمال" في عام 1939.

من وجهة نظر ماركس، فإن الثورة المستمرة في القوى الإنتاجية تحت الرأسمالية تمهد الطريق نحو الاشتراكية. على عكس ذلك، رأى شومبيتر أن الثورة المستمرة في القوى الإنتاجية هي فوائد تقدمها الرأسمالية بشكل دائم لصالح الإنسانية. دفاعه عن الرأسمالية له جانبان: من جهة قدم شومبيتر مبررًا للدمار والبؤس الذي تسببه الرأسمالية عن طريق جعل الأزمة أمر يخدم تقدم الإنسانية. ومن ناحية أخرى، نظريته أدت إلى فهم محدود للأزمات: حيث قصرت القوة المدمرة للأزمات الرأسمالية على وسائل الإنتاج فقط، بينما من الممكن بسهولة أن تدفع هذه الأزمات العميقة المجتمع نحو تدمير علاقات الإنتاج الاجتماعية. وبعبارة أخرى، قد تثبت تشنجات الأزمات أيضًا أنها آلام ولادة لمجتمع جديد، خالي من الطبقات الاجتماعية. وبالتالي، فإن فكرة التدمير الإبداعي تم صياغتها بهدف استبعاد التدمير الأكثر جاذبية الذي يمكن أن يتسبب فيه الثورة، والقادر على خلق ليس فقط وسائل إنتاج جديدة، بل ومجتمع جديد. لهذا السبب، نظرية ماركس للأزمات تحتوي على رؤية وتفهم أعمق من نظرية شومبيتر لوظيفة النمط الرأسمالي للإنتاج.

4. شرح الأزمات: ماركس والماركسيون

نظرية ماركس حول الاقتصاد الرأسمالي تمنح الأولوية للأزمات في التطور التاريخي لهذا النمط من الإنتاج، وهذا هو أحد الأسباب البارزة التي تجعل تحليل ماركس للرأسمالية أفضل بكثير من النظرية الاقتصادية السائدة. وكما سنشهد، لم يكتف ماركس بالاعتراف بالأزمات، التي هي الظاهرة الأكثر شيوعا في التطور الرأسمالي، بدلا من إنكار طبيعتها النظامية، بل ذهب أيضا إلى أبعد من ذلك وحللها باعتبارها المحور الذي يتوقف عليه مصير الاقتصاد والمجتمع الرأسماليين.

4.1. نظرية ماركس للأزمة: مقدمة

لم يمنح ماركس القانون الذي أقره ساي أدنى قدر من الاعتراف، مما يتعارض بشكل واضح مع نظريات ريكاردو واقتصادي ما بعد ريكاردو والمفكرين في الثورة الهامشية في سبعينيات القرن التاسع عشر (مثل ستانلي جيفونز، كارل مينجر، والأهم ليون والراس)، ومع المدرسة الاقتصادية الجديدة بأكملها التي تكونت تدريجياً على خطى المدرسة الهامشية. ومع ذلك، لم يمنح كينز ماركس الاعتراف الذي يستحقه، على الرغم من أنه امتدح مطولاً مالتوس لرؤيته لرؤيته الثاقبة حول كيف يمكن أن يؤدي الافتقار المحتمل للطلب الفعال إلى أزمة. من المحتمل أن تكون تحيزات كينز البرجوازية ربما هي السبب الوحيد الذي جعله يقلل من أهمية ماركس. في كتابه "النظرية العامة" (الفصل 23، القسم السادس)، استعرض كينز فقط جدوى سيلفيو جيزيل (1862-1930)، وهو شخصية غريبة في تاريخ نظرية النقود ووزير المالية في الجمهورية السوفيتية البافارية الزاهية في عام 1919. وفي سياق المقارنة مع جيزيل، قدم كينز تقييمه الوحيد لماركس، مكتوبًا، بالإشارة إلى العمل الرئيسي لجيزيل "النظام الاقتصادي الطبيعي" (1916):

الهدف الرئيسي للكتاب يمكن وصفه بأنه تأسيس لاشتراكية معادية للماركسية، رد فعل ضد التدخل الحر المبني على أسس نظرية مختلفة تماماً عن تلك التي اعتمدها ماركس، بتشجيع المنافسة بدلاً من إلغائها. أعتقد أن المستقبل سيتعلم من روح جيزيل أكثر مما سيتعلمه من روح ماركس.

كينز، النظرية العامة، ص. 355. الحاشية

هل سمع أحد عن جيزيل في القرن الواحد والعشرين؟

ماركس هاجم قانون ساي لأنه يتجاهل احتمال أن يؤجل بائعو السلع عملية شراء سلع أخرى. استند ساي إلى حقيقة أن جميع منتجي السلع يشاركون في أنشطة الإنتاج بهدف بيع السلع التي أنتجوها من أجل شراء سلع أخرى. وبالتالي، كل من يبيع يشتري. وفي المجمل، يعني هذا أن الطلب يتم إنشاؤه من خلال العرض. أشار ماركس إلى الخطأ البسيط هنا: على الرغم من أنه صحيح أن العرض يخلق القدرة على شراء السلع والخدمات، إلا أن عملية الشراء هي عملية منفصلة عن عملية البيع، نظرًا لأن هاتين العمليتين تمران من خلال تحويل القيمة المعنية من شكل السلع إلى شكل المال والعكس. قد يقرر البائعون بسهولة أن يمتنعوا عن إنفاق الأموال التي اكتسبوها. و بالتالي إذا قرر عدد كبير بما فيه الكفاية من البائعين الاحتفاظ بأموالهم وإنفاقها في المستقبل (أي تخزين أموالهم)، فإنه سيكون هناك نقص في الطلب على السلع المنتجة، مما يشجع على إمكانية حدوث أزمة. وبعبارة أخرى، أظهر ساي انعزال العلاقة بين البيع والشراء التي يتم التوسط فيها بالمال إلى علاقة مباشرة بين العرض والطلب.

كما ذكرنا سابقًا، اعتبر ماركس الأزمة بوصفها مشكلة لتراكم رأس المال وكذلك كحلاً. ما نقصده هو ما يلي: تكشف جميع الأزمات ذات الحجم الكبير عن التناقضات داخل عملية تراكم رأس المال، والتي تكتمل خلال فترات الربح الوفير. عندما يتباطأ التراكم، تظهر جميع أنواع النقائص والاكتمالات بدرجات متفاوتة. من بين هذه الأمور يأتي الأمر الذي يشمل إهدار القيمة المعنوي لوسائل الإنتاج وعدم قدرتها على خدمة رؤوس الأموال التي يستخدمونها كأساس لجهدهم التنافسي في السوق، سواء كانت السوق محلية و/أو دولية. هنا، كان ماركس وشومبيتر متفقين فيه.

جانب آخر حيث تتفق آراء ماركس وشومبيتر هو أن الجانب المدمر للأزمة يحمل في طياته حل للأزمة المطروحة. وفقًا للنظرية الماركسية، تتطلب أي أزمة كبيرة حلاً لمشكلتين أساسيتين. الأولى تتعلق بضرورة اتخاذ تدابير لرفع معدل الربح العام، بينما تقتضي الثانية القضاء على وسائل الإنتاج التي أصبحت غير تنافسية وتخلفت عن التطور التكنولوجي، من أجل فتح المجال أمام مجموعة جديدة من الآلات والمعدات وأساليب الإنتاج الأكثر فاعلية. وتأتي طريقة التخلص من هذه القدرة الإنتاجية القديمة على شكل ما يُشبهه ماركس بمصطلح "تخزين القيمة" (Entwertung بالألمانية). ببساطة، يُفسر هذا المصطلح كفقدان القيمة، حيث تصل هذه الفاقدة إلى حد فقدان القيمة بأكملها. ومن خلال هذه العملية، يفقد رأس المال -الذي يتجسد في مصنع أو آلة أو معدة- قيمته ليصبح عديم القيمة، وبالتالي لا يمكن استخدامه كمعدات إنتاجية. وهذا بالضبط ما يصفه شومبيتر عند تحليله لعملية التدمير في الأزمات. إزالة هذه الآلات والمعدات القديمة أو غير التنافسية بسبب الأزمات لها أهمية أساسية أيضًا في تفسير ماركس للأمور.

ماركس، والماركسيين الذين يتبعون نظريته، يميزون بين العوامل المحفزة التي تسبب اضطرابا في الاقتصاد والتي قد تؤدي إلى تسلسل من التفاعلات تحوّل اضطرابًا بسيطًا إلى أزمة كبيرة، وبين الأزمة نفسها التي دائمًا ما تختلف عن العنصر الذي أشعل الأزمة. مثال على ذلك هو عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى أزمة كبيرة في عام 1973-1974، مما أدى إلى بدء فترة كئيبة من التراكم البطيء. ومع ذلك، السبب الحقيقي وراء تلك الأزمة في التراكم كان هبوط معدل الربح على مدى فترة طويلة بسبب التطور التدريجي للتكنولوجيا والتحول من العمل البشري إلى الآلات. مثال آخر أكثر حداثة هو أزمة الرهن العقاري الفرعية التي بدأت في الولايات المتحدة عام 2007 وانتشرت إلى بقية أنحاء العالم في 2008-2009. العنصر الفعلي للأزمة فيما يتعلق بالرهن العقاري كان ببساطة مشتعلًا لانهيار في النظام المالي، الذي تجاوز بشكل كبير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العالمي الحقيقي. سنعود لهذا التفصيل لاحقًا. وحتى الآن، دعونا نلاحظ أن ميل الاقتصادات الرأسمالية لعزو سبب الأزمات إلى العوامل المشتعلة أدى إلى ارتباك كبير في عقول الجماهير بشأن طبيعة الأزمات.

هناك العديد من الجوانب في هذا التناقض بين العمليات الفعلية التي تسبب الأزمات داخل تراكم رأس المال والتجلي الخارجي لتلك الأزمات. واحدة من تلك الجوانب تتعلق بمسألة الإفراط في الإنتاج. سواء كانت النظرية تابعة للمدرسة الكينزية أو الماركسية، فإن جميع النظريات المتعلقة بالأزمات والتي تحدد تكوين رأس المال (أو الاستثمار) كعنصر أساسي في نشوء الأزمات الكبيرة تقر بأن الأزمات تبدأ عادة في شكل تخمة من السلع غير المباعة. ومع ذلك، يستنتج بعض المراقبين من وجود هذه الكتل الضخمة من السلع غير المباعة أن الأزمات، في جوهرها، هي أزمات زيادة الإنتاج. هذا الارتباك بين العمليات الأساسية التي تؤدي إلى الأزمات والجوانب الظاهرة لمصدر الأزمة قد يؤدي إلى فهم مشوش للأزمات.

5. الدور المتناقض الذي يلعبه التمويل

ماركس يضع الديناميات الحقيقية للأزمات في النطاق الإنتاجي للاقتصاد، ويُركز على إنتاج وتراكم رأس المال. وبالرغم من أن نطاق التمويل ليس مصدر نمو الأزمات بشكل مباشر، إلا أنه يلعب دورًا أساسيًا في تطور هذه الأزمات.

يمكن لأصحاب رأس المال الإنتاجي تكديس رأسمال إضافي فوق استثمارهم للأرباح التي يحققونها من إنتاج القيمة الزائدة، وهي القيمة التي ينتجها العمال وتفوق قيمة أجورهم. ذلك يتم عبر طريقتين مختلفتين: الائتمان المصرفي وجمع الأموال من خلال سوق الأسهم. بسبب أسباب لن نخوض فيها هنا، تؤدي هاتان الوسيلتان إلى ظهور أشكال مختلفة من التمويل تميل باستمرار إلى التوسع خارج المبلغ الأصلي المستثمر. في حالة البنوك، يمكن أن تنشأ كل وديعة يُعتمد عليها من قبل العملاء شرائح جديدة من الائتمان تفوق بكثير المبلغ الأصلي للودائع. أما في السوق المالية، فهي المكان الذي يتضاعف فيه القيمة الأصلية لوسائل الإنتاج، مما يجعلها تتجاوز الحدود الزمنية للإنتاج في أي لحظة محددة. ماركس يسمي هذا النوع الأخير من رأس المال بـ "الرأسمال الوهمي"، حيث يفصل هذا النوع عن الرأسمال الإنتاجي الأصلي ويمكن أن يتطور بسرعة إلى قيم كبيرة تتجاوز قيمة الرأسمال الإنتاجي الأصلي الذي يمثله.

قدرة التمويل على التنمية الذاتية تثبت فعاليتها عندما تنشأ الأزمات. نعني الأزمات، بغض النظر عن سببها، نقصًا في الطلب، وانخفاضًا في الاستهلاك والمبيعات، وبالتالي نقصًا في وسائل الدفع. يعمل التمويل الإضافي على إعادة الحيوية إلى وحدات الاقتصاد المختلفة التي تواجه صعوبات، ويساهم في دعم النشاط الاقتصادي، وحتى في بعض الأحيان يمكن أن يمنع الافلاس، وأحيانًا حتى الافلاس الكبير. ماركس يشير إلى هذا بمصطلح "الإفراط في الائتمان"، حيث يميل الائتمان والتمويل إلى دفع النشاط الاقتصادي خارج حدود الإمكان من منطلق منطقي بالنسبة لقدرة النظام الإنتاجي في تلك اللحظة المعينة. بالطبع، هذه الحدود ليست ثابتة: مع تزويد الاقتصاد بالائتمان الإضافي وتوفير رأس المال الإضافي من خلال السوق المالية، تزيد هذه الحدود تدريجيًا ويجد المزيد من الوحدات الاقتصادية مخرجًا من الكساد الذي كانت قد واجهته. ومع ذلك، هذه الحيوية الجديدة تأتي بتكلفة: وهي تكلفة الديون المتزايدة.

كلما زاد التمويل تزييتًا لماكينة الاقتصاد المحتضرة، زادت الديون. في النهاية، تصل تدفقات الأموال إلى مستوى يتجاوز بشكل مفرط القاعدة الإنتاجية التي أنجبت كل الائتمان والقيمة السوقية التي تم جمعها. وبالتالي، كلما تأخرت الأزمة، كلما تفاقمت النتائج. وهذا ما حدث في عام 2008 وبناءً على تحليل البيانات الاقتصادية في السنوات التي تلت ذلك، من المحتمل أن يتكرر مرة أخرى في المستقبل القريب أو المتوسط.

5.1. مدخل إلى النظريات الماركسية للأزمة: ضغط الربح، ونقص الاستهلاك، وانخفاض معدل الربح

في إطار التقليد الماركسي، تتنوع مجموعة النهج المستخدمة لشرح أسباب الأزمات. بين هذه النهج، هناك توافق واسع حول نظرية الأزمة لماركس، لكن هناك اختلاف عندما يتعلق الأمر بجذور هذه الأزمات. لن نستعرض هنا جميع النهج المختلفة. ولكن اختيارنا يستند إلى مدى قدرة هذه النظريات على شرح الأزمة الحالية والموجة الكئيبة الطويلة التي حدثت في عامي 1974-1975. من وجهة نظرنا، هناك ثلاث نظريات تطل برأسها بوضوح: نظرية ضغط الربح، ونظرية نقص الاستهلاك، والنظرية المعتمدة على قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض.

5.1.1 نظرية ضغط الربح

نظرية ضغط الربح هي نظرية بسيطة جدًا، حيث تقترح أن الأزمة الاقتصادية تنجم عن تعزيز دور القوى العاملة وارتفاع الأجور نتيجة لهذا التعزيز، مما يضغط على معدل الأرباح. على الرغم من أن هذه النظرية كانت شهيرة بشكل كبير في نهاية فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من عام 1945 إلى عام 1973، إلا أنها فقدت جاذبيتها بشكل كبير في الوقت الحالي.

نظرية ضغط الربح تشترك في وجهة نظر مع نظرية تعتمد على قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض في عزو الأزمات على أنها ناتجة عن انخفاض الأرباح. وهذا يمكننا من مقارنة النظريتين. عند القيام بهذا المقارنة، نجد أن نظرية ضغط الربح تعزو انخفاض معدل الربح إلى توزيع المنتج بين الفئتين الأساسيتين في المجتمع الرأسمالي، وهما رأس المال والعمال. في المقابل، يشرح قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض هذا الانخفاض باللجوء إلى تغيير تكوين رأس المال. (سنعود إلى هذا بعد قليل)

عندما تم طرح نظرية ضغط الربح لأول مرة في منتصف السبعينيات، بدا أنها منطقية بشكل كبير. في تلك المرحلة من التطور الاقتصادي، انخفضت معدلات البطالة وتعززت قوى العمل في البلدان الإمبريالية. هذا زاد من قوة النقابات العمالية وأدى إلى ارتفاع الأجور. هذا التوازن بين العوامل ليس نادرًا في مراحل ما قبل الأزمة، حيث يشتعل الاقتصاد بتلك السلسلة السببية عندما تنتهي فترة النمو القوي. من الناحية النظرية والتجريبية، يمكن أن تبدو هذه النظرية خالية من العيوب. ومع ذلك، فإنها لا تقف أمام التدقيق بعناية أكبر.

من الناحية النظرية، المشكلة في هذه النظرية ليست في تحديد انخفاض معدل الربح بل في الأسباب التي تقدمها لشرح هذا الانخفاض. هذا السبب هو: يمكن تصحيح التغيير في توزيع الدخل (أو تقسيم المنتج) بين الطبقتين الرئيسيتين من خلال عمل الاقتصاد الرأسمالي في فترة قصيرة إلى حد ما (وهذا ليس هو الحال مع قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض). هذه الآلية تسمح لرأس المال بالتخلص من العمال من خلال استخدام تقنيات تعتمد على المزيد من الآلات، مما يؤدي إلى زيادة البطالة وبالتالي تخفيض مستوى الأجور عبر تشجيع المزيد من المنافسة بين العمالة والبطالة. يشرح ماركس هذا الوضع بشكل رائع من خلال التأكيد على أن الرأسمال يسيطر على قوى الطلب والعرض للقوى العاملة في نفس الوقت، مما يجعل من المستحيل فرض أجور أعلى من قيمة قوة العمل لفترة طويلة.

رأس المال يعمل على كلا الجانبين في نفس الوقت. عندما يزيد تراكمه، يؤدي إلى زيادة الطلب على العمل، وفي الوقت نفسه، يزيد من عرض العمال من خلال "تحريرهم". بالمقابل، يفرض ضغط البطالة على العاطلين عن العمل الذين يتم توظيفهم بتوفير المزيد من العمل، وبالتالي يجعل عرض العمل، إلى حد ما، مستقلاً عن توفير العمال. وتكمل قوانين العرض والطلب على العمل هذا الاستبداد الذي يمارسه رأس المال.

هذه السياق مأخوذ من عبارة كارل ماركس، في "الإنتاج التدريجي لفائض نسبي من السكان أو جيش احتياطي صناعي"، والتي نشرت في كتاب "رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي" (لندن: البطريق، 1976).

إذا كان هذا صحيحًا، فإن نظرية ضغط الربح، حتى إذا كانت صحيحة من الناحية التجريبية في المرحلة الأولى للأزمة، فإنها لا تستطيع شرح أزمة كبيرة تستمر لسنوات. هذا تم تأكيده من خلال التطورات التالية، حيث أدى إنشاء احتياطي كبير من القوى العاملة نتيجة للأزمة إلى إضعاف الطبقة العاملة وانخفاض الأجور لاحقًا. ولهذا السبب لم تتم معالجة نظرية ضغط الربح عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008: في تلك الفترة، لم تكن الأجور عالية بما يكفي للضغط على الأرباح.

نظرية ضغط الربح كان لها تأثير إلى حد ما، ولكن هذا التأثير لم يدم.

.5.1.2. نظرية نقص الاستهلاك

الاتجاه القادم الذي سنستكشفه في نظرية الأزمات الاقتصادية الرأسمالية من وجهة نظر ماركس هو نظرية نقص الاستهلاك كمسبب لجميع الأزمات. يظهر هذا الاتجاه بتأثيره البارز، سواء من الناحية التاريخية أو في الوقت الحالي، على الفهم الرأسمالي، ولا يقتصر ذلك على نظرية الأزمات بل يمتد أيضًا إلى محاولة شرح الوظيفة الشاملة للنظام الاقتصادي الرأسمالي. تعتبر هذه النظرية، أي "نظرية نقص الاستهلاك"، نهجًا شاملًا لقوانين حركة الرأسمالية، حيث يصبح الاستهلاك والطلب هما القوى الرئيسية لتوجيه الإنتاج الرأسمالي.

يرتكب هذا الاتجاه انحرافًا واضحًا عن الفهم الكلاسيكي للرأسمالية الذي قدمه ماركس في "رأس المال". إذ يشير ماركس في هذا السياق إلى أن إنتاج فائض القيمة وبالتالي الربح هما القوى المحركة التي تسهم في تراكم الرأسمال. وبالنظر إلى أهمية نظرية نقص الاستهلاك، فإنه يصبح شائعًا تقريبًا الإشارة إلى نقص الطلب كسبب لتراجع الإنتاج في كل مرة تناقش فيها الأزمات.

(على الهامش) يشير مصطلح "فائض القيمة" في نظرية ماركس إلى الفارق بين قيمة العمل الذي يتم استخدامه في إنتاج سلعة وقيمة الأجر الذي يتم دفعه للعامل. بمعنى آخر، هو القيمة الإضافية التي ينتجها العامل خلال وقت عمله والتي تزيد عن القيمة اللازمة لتأمين معيشته.

لنفهم ذلك بشكل أفضل، فإن القيمة اللازمة هي الجزء من القيمة التي يحتاج رأس المال لدفعها للعامل من أجل تلبية احتياجاته الأساسية، مثل الطعام والإيجار والملابس. أما الفائض من القيمة، فيُستخدم لتوسيع رأس المال وتحقيق أرباح إضافية لصاحب المؤسسة.

مثال: إذا كان عامل يقضي نصف يوم على إنتاج سلع بقيمة تكلفتها 50 دولارًا (القيمة اللازمة)، ويقضي النصف الآخر من يوم العمل على إنتاج قيمة إجمالية للسلع تبلغ 100 دولار (القيمة الكلية)، فإن فائض القيمة هو الفارق بين القيمة الإجمالية والقيمة اللازمة، وهنا يكون هو 50 دولارًا

ومع ذلك، يمكن رصد توجه نظرية نقص الاستهلاك في العديد من المدارس الماركسية وحتى خارج نطاق السياق الماركسي، والتي غالبًا ما تختلف تمامًا إما من الناحية النظرية أو السياسية. إحدى أبرز الشخصيات المميزة لفهم نظرية نقص الاستهلاك كانت روزا لوكسمبورج (1871-1919)، التي قامت بانتقاد رأس المال لكارل ماركس، وعلى وجه الخصوص تحليله للمخططات الموجودة في المجلد الثاني، مدعية أنه قد ساء فهم آلية التراكم الرأسمالي بأكمله. ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي تؤيد نظرية نقص الاستهلاك يمكن الإشارة إلى مدرسة المراجعة الشهرية (مع بول سويزي وبول باران كأبرز مؤلفيها)، ومدرسة التنظيم الفرنسية (مع ميشيل أغليتا، روبرت بوايه، وآلان ليبيتز كشخصيات مركزية)، ومدرسة هيكل التراكم الاجتماعي (التي تُمثلها ديفيد غوردون، مايكل ريتش، ريتشارد إدواردز، توماس وايسكوبف، وسام بولز)، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مؤثرة في نظرية الاقتصاد الماركسي (مثل ديفيد هارفي بشكل أساسي).

بدلاً من استقصاء نظرية نقص الاستهلاك بكل تعقيدها وتفصيلاتها، سنقدم نظرة عامة على ما تسعى إلى توضيحه فيما يتعلق بالأزمات. من روزا لوكسمبورج إلى ديفيد هارفي، يوجه جميع أنصار نظرية نقص الاستهلاك سؤالًا بسيطًا جدًا: من أين يأتي الطلب على السلع التي تتوافق مع فائض القيمة؟ نظرًا لوجود فائض القيمة، فإن القيمة المُنتَجة بالضرورة تكون أكبر من تلك التي ستحل محل رأس المال الذي تم استهلاكه في عملية الإنتاج والإنفاق الذي يقوم به العمال للوفاء بمتطلبات أنفسهم وعائلاتهم. من غير الممكن أن نتوقع من الطبقة الرأسمالية أن تستهلك فائض قيمة المنتج بأكمله، لأن هذا ليس هو الغرض الرئيسي وراء إنتاجه في المقام الأول. من هنا، ينشأ التساؤل: من يقوم بشراء السلع والخدمات التي تتضمن تلك القيمة؟ يعاني أنصار نظرية نقص الاستهلاك من صعوبة في فهم مصدر الطلب. بعضهم، مثل روزا لوكسمبورج على سبيل المثال، يستنتجون، بخطوة تذكرنا بنظرية توماس مالتوس، أن هناك طبقات وسطى يمكن أن تكون مستهلكين مختلفين يمكنهم خلق الطلب على تلك السلع. بينما يصل باران وسويزي إلى استنتاج أن الإنفاق الحكومي والإنفاق غير الإنتاجي (مثل الإعلانات وغيرها) يمكن أن يملأ الفجوة. هناك من يشير إلى فكرة "اقتصاد الأسلحة الدائم"، وهي فكرة اشتهرت في الستينيات والسبعينيات، كحلاً. بالإضافة إلى ذلك، يضيف بعض الباحثين عوامل فرعية متنوعة. مدرسة هيكل التراكم الاجتماعي ومدرسة التنظيم الفرنسية تسلطان أيضًا الضوء على تأثير المؤسسات والتغييرات في السياسة الاقتصادية على مدى فترات مختلفة من تراكم رأس المال لتوفير الطلب الإضافي الضروري. في نظرهم، الأزمات تنبع من فشل النظام في توفير هذا الطلب الإضافي. إجمالًا، يعتبر أنصار نظرية نقص الاستهلاك أن الأزمات تنبع من فشل النظام في توفير هذا الطلب الإضافي.

ما يتجاهله جميع مدارس نظرية نقص الاستهلاك هو أن التراكم الرأسمالي في حد ذاته يزودنا بالجواب على السؤال: "من أين يأتي الطلب على السلع التي تتوافق مع فائض القيمة؟" في تحليل ماركس لتراكم رأس المال، يتميز بين إعادة الإنتاج البسيطة وإعادة الإنتاج الموسعة. إعادة الإنتاج البسيط يشير إلى حالة تتمثل فيها استهلاك الطبقة الرأسمالية لفائض القيمة بأكملها كإيرادات. ونظرًا لأن هذا السيناريو غير واقعي، فإنه مجرد آلية تعليمية يُستخدم لتوضيح خصائص السيناريو الثاني، وهو إعادة الإنتاج الموسع الذي يتوافق مع ما يحدث في عالم الرأسمال الحقيقي. إعادة الإنتاج الموسع هو، في الواقع، التراكم الرأسمالي ذاته: إذ يعني أن رأس المال يوسع مقياس إنتاجه عبر استخدام فائض القيمة لشراء وسائل إنتاج جديدة وتوظيف عمال جدد. يتم دفع أجور لهؤلاء العمال التي يُستخدمونها لاستهلاك سلع استهلاك إضافية تتجاوز تلك التي يستهلكها العمال الموظفون بالفعل. من السهل بالتالي الاستنتاج أن وجود تراكم لرأس المال (أو إعادة الإنتاج الموسع) سيخلق، في الظروف العادية، طلبًا كافيًا لاستهلاك القيمة الزائدة المنتجة. ومع ذلك، تُستبعد نظرية نقص الاستهلاك فكرة إعادة الإنتاج الموسع. نيكولاي بوخارين، المنظر البارز في حزب البلاشفة، قام بمناقشة مخاوف روزا لوكسمبورج عندما أشار إلى أن استبعاد فكرة إعادة الإنتاج الموسع في وقت مبكر سيجعل من الصعب شرحها لاحقًا في تلك الحجة.

حتى إذا كانت نظرية نقص الاستهلاك قد اكتسبت الصواب في تحديد المشكلة الأصلية على أنها نقص في الطلب، فإن هذه النظرية غير قادرة على شرح تكرار الأزمات بانتظام. لا داعي للانغماس في التفاصيل بالنسبة لكل مدرسة بشكل خاص، ولكن لنأخذ مثالًا من مدرسة المراجعة الشهرية، حيث يصعب فهم كيف تفشل استراتيجية الدفع المستمر في النجاح بشكل دوري. وفي إطار نظرية نقص الاستهلاك، أيا كانت حالة الاقتصاد الرأسمالي - سواء كان هناك نقص دائم في الطلب يؤدي إلى التراجع أو تجري عملية تراكم نشطة نتيجة للطلب الإضافي (من أي مصدر كان) - ستستمر إلى الأبد، أو على الأقل حتى يحدث تغيير متكرر في الظروف. من الواجب على نظرية نقص الاستهلاك أن تشرح لماذا تأتي تلك التغييرات في الظروف بشكل دوري. ولم تعترف أيًا من المدارس التي ناقشناها حتى بوجود هذه المشكلة، ولاسيما بتقديم أي إجابة عليها.

ربما كانت العواقب السياسية الأكثر أهمية لهذا الأمر هي أن معظم أنصار نظرية نقص الاستهلاك يميلون عمومًا إلى اقتراح زيادات في الأجور كحلاً لأزمات النظام الرأسمالي. وهذا الأمر له أهمية سياسية كبيرة، لأنه يفتح الباب أمام استراتيجية إصلاحية تحاول إقناع الرأسماليين بأن زيادة الأجور ستخدم مصالحهم الشخصية من خلال سحب الاقتصاد من حالة الركود، بينما تساعد العائلات العاملة على تحقيق مستوى معيشي أكثر إنسانية. وهذا النوع من الاقتراح سيخلق بالضرورة وهمًا بوجود مصالح مشتركة بين الطبقات الرئيسية. ومع ذلك، في الواقع، تزيد الأزمة الاقتصادية الحادة دائمًا من التناقضات بين الرأسماليين والعمال. وبالتالي، تلعب هذه الفكرة دور المهدئ، حيث تخفي الاختلافات وتقلل من إرادة الطبقة العاملة للنضال.

يهاجم ماركس هذا النوع من التفكير في رأس المال:

في محاولة لتوضيح هذا المفهوم بمزيد من التفصيل، عندما يُقدَّم البيان بأن الطبقة العاملة تتلقى نصيبًا زائدًا صغيرًا من إنتاجها الخاص، وأنه يمكن معالجة هذه المشكلة إذا زادت أجورها، يُلاحظ أن الأزمات الاقتصادية تظهر دائمًا في فترات تتميز بزيادة الأجور بشكل عام. بمعنى آخر، يتلقى العاملون نصيبًا أكبر من الإنتاج السنوي المخصص للاستهلاك. من وجهة نظر هؤلاء الذين يؤمنون بالمنطق البسيط والعقلاني، ينبغي أن تكون تلك الفترات قادرة على تجنب الأزمة.

(كارل ماركس، "رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي"، المجلد 2، لندن: بينغوين، 1992)، 486-487.

وهذه أسباب ثانوية وأخرى تجعل نظرية نقص الاستهلاك غير قادرة على المراجعة بشكل كافٍ.

5.1.3. قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض

تحليل ماركس يكشف عن أن النظام الرأسمالي يتمحور حول مفهوم القيمة بدلاً من القيمة الاستخدامية، ويؤكد على الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، ويعطي الأولوية للربح عوضًا عن الاحتياجات. لذا، ليس هناك شيء مستثنى بشأن حقيقة أن تراكم رأس المال يتأثر بتقلبات معدل الربح. في الحقيقة، يُعتبر ماركس مناقشة ميل معدل الربح إلى الانخفاض كأهم قاعدة في الاقتصاد السياسي الحديث.

كارل ماركس ، غروندريس: أسس نقد الاقتصاد السياسي (لندن: البطريق ، 1993) ، 748.

ومثل جميع القوانين العلمية، فإن قانون ميل معدل الربح الى الانخفاض هو قانون مغرض، وبمعنى آخر، يُعرض القانون نفسه باستمرار للتعديل والتخفيف وحتى التأثير الرادع تحت تأثير الاتجاهات المضادة. سواء أكد القانون نفسه كاتجاه سائد في لحظة زمنية معينة يعتمد على التأثير المتبادل لهذا الاتجاه السائد، وهو انخفاض معدل الربح، والاتجاهات المضادة. ومع ذلك، يظل تأثير الاتجاه السائد قويًا بما يكفي، حتى أنه في النهاية، سيتأكد بشكل لا يمكن إيقافه.

قانون ميل معدل الربح إلى الإنخفاض يمكن شرحه على مستويين مختلفين. الشرح الأول، الذي يتم عرضه في المجلد الأول من كتاب "رأس المال"، يعتمد على دراسة العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، أو بين الرأسمالي والعامل الأجير بمعزل عن العوامل المعقدة الأخرى. أما الشرح الثاني، الذي يُقدم أساسًا في المجلد الثالث من "رأس المال" (مع بعض الإشارات العابرة الموجودة في المجلد الأول)، فيرتبط بالساحة المتعلقة بالمنافسة بين الروؤس.

فيما يتعلق بالعلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، تتوقف الحجة على أسلوب إنتاج فائض القيمة النسبي. يميز ماركس بين طريقتين مختلفتين لإنتاج فائض القيمة: القيمة الزائدة المطلقة والقيمة الزائدة النسبية. إن إنتاج القيمة الزائدة المطلقة لا يتطلب أي تغييرات في تقنيات أو أساليب الإنتاج؛ إذ يعتمد ببساطة على زيادة ساعات العمل. كلما طالت ساعات العمل، زاد الكم الذي يجب أن يقدمه العامل ، ونتيجة للأجور المحددة، زادت كمية القيمة الزائدة التي سيتم إنتاجها. بالنسبة للقيمة الزائدة النسبية، تعتمد، بشكل بارز ومنهجي في أغلب الأحيان، على تغييرات في الأسس التقنية وأساليب الإنتاج. إنها نتيجة لزيادة قوة الإنتاج العاملية نتيجة لعوامل مثل تطور البحث العلمي الجديد، واكتشاف مواد جديدة، وتطبيق الاكتشافات العلمية على التكنولوجيا، وتطوير أساليب جديدة للإنتاج. مع توسع قوة الإنتاج العاملية في الاقتصاد، ستكون هناك حاجة أقل لكميات أقل من العمل لإنتاج كل سلعة. ومن بين هذه السلع، بالطبع، مجموعة السلع الاستهلاكية التي يستهلكها العامل وأسرته. مع انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، سيكون على العامل أن ينفق وقتًا أقل لإنتاج كمية من القيمة تعادل أجوره، وبالتالي سيقضي جزءًا أطول من يوم العمل (الذي لم يتغير) في إنتاج القيمة الزائدة. بهذه الطريقة، نتيجةً لتراجع أسعار السلع المأجورة، يستحوذ رأس المال على كميات أعلى من فائض القيمة. هذه هي، ببساطة، عملية إنتاج فائض القيمة النسبي.

هذه العملية تشكل الأساس العلمي لتأكيد ماركس، الذي قدمه في وقت مبكر من خلال البيان الشيوعي، حيث أشار إلى أن أصحاب رأس المال "لا يمكن لهم الاستمرار من دون ثورة مستمرة في وسائل الإنتاج".

وفي سعيها لتحقيق فائض قيمة أعلى، أي الربح، يعمل رأس المال باستمرار على تطوير تقنيات ومواد وأساليب جديدة تزيد من إنتاجية العمل.

ومع ذلك، تنشأ تناقضات لدى رأس المال. في معظم الأحيان، يشمل التقدم في التقنيات استخدام ماكينات جديدة ومواد أكثر تكلفة في عملية الإنتاج. وبالتالي، يزداد حجم رأس المال الثابت - وهو المصنع والآلات والمعدات الأخرى وعوامل مساعدة مثل الطاقة ونفقات مشابهة - بالنسبة للعمل الحي. ما يشير إليه ماركس بمصطلح "التكوين التقني والتكوين العضوي لرأس المال" (والفرق بينهما ليس له دور هنا) هو نسبة رأس المال الثابت إلى العمل الحي، تزداد أيضًا. ومع ذلك، النقطة الأساسية في النظرية الماركسية حول القيمة هي أن مصدر كل القيمة، وبالتالي مصدر القيمة الزائدة، هو العمل الحي. وبينما يسعى رأس المال لزيادة كمية فائض القيمة، فإنه في الوقت نفسه يقوم بطرد مصدر القيمة نفسه، أي العمل، من عملية الإنتاج.

(على الهامش) بالطبع، مصطلح "living labor" أو "العمل الحي" في نظرية ماركس يشير إلى الجهد الذي يُبذل حاليًا بواسطة العمال في عملية الإنتاج. يُمثل العمل الحي الجانب النشط من عملية الإنتاج حيث يتم استخدام القوى البشرية والمهارات لإنتاج سلع أو خدمات.

في النظام الرأسمالي، يُعتبر العمل الحي مصدرًا للقيمة، حيث يقوم العامل بإضافة قيمة إلى المواد الخام من خلال جهده ومهارته. ومن هنا يأتي المفهوم الرئيسي في فلسفة ماركس حيث يقول إن العمل الحي هو المصدر الرئيسي للقيمة، وهو العنصر الذي يُسهم في إنشاء الفائض من القيمة.

مثال: لنفترض أن عاملًا يعمل في مصنع لإنتاج الأثاث. يستخدم العمال مهاراتهم وقواهم البدنية لتحويل الخشب والمواد الأخرى إلى أثاث نهائي. في هذا السياق، يُعتبر العمل الحي للعمال الذين يقومون بنشاط تحويل المواد الخام إلى سلع جاهزة هو جزء العمل الحي الذي يُضاف إلى القيمة النهائية للأثاث.

معدل الربح هو النسبة بين فائض القيمة وإجمالي رأس المال. نظرًا لأن رأس المال الثابت، مثل الآلات والمعدات، يتزايد بمعدل أسرع من العمل الحي، وبما أن أي قدر معين من العمل الحي لا يمكن أن يخلق سوى كمية معينة من فائض القيمة، فإن المقام (الذي يساوي إجمالي رأس المال) يزيد بمعدل أسرع من البسط (الذي يساوي فائض القيمة)، وبالتالي ينخفض معدل الربح. وبالطبع، نظرًا لأن الغرض من هذه العملية بشكل عام هو زيادة فائض القيمة النسبي، فإن المقام لن يظل ثابتًا بل سيزيد أيضًا. هذا هو واحد من الاتجاهات التي تعمل على التقليل من انخفاض معدل الربح، وهو الاتجاه الأهم لأغراض دراستنا هنا. وبالتالي، فإن النتيجة ستتقرر أيهما ينمو بشكل أسرع: إنتاجية العمل أو التكوين العضوي لرأس المال. ولكن مع زيادة التكنولوجيا المتقدمة وزيادة الاستثمار اللازم لاستخراج المزيد من فائض القيمة، سيصبح التكوين العضوي لرأس المال العامل هو الغالب في مرحلة معينة، مما سيؤدي إلى بدء انخفاض معدل الربح.

أما التفسير الثاني لقانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض فهو مستمد من نفس العملية، ولكن هذه المرة من زاوية ديناميات المنافسة بين رؤوس الأموال بدلاً من منظور العلاقات بين رأس المال والعمل. بالطبع، هناك العديد من العوامل التي تحدد من سينجح بين المتنافسين في هذه المنافسة. ما يهمنا هنا هو المنافسة في الأسعار استنادًا إلى التغيير التقني، والذي يُعتبر أهم عامل على المدى البعيد في الواقع. وللتفوق على منافسيها، تقوم الشركة بابتكار تقنيات أو أساليب إنتاج جديدة تزيد من إنتاجيتها. وهذا يعني أن القيمة الفردية لسلع (أو خدمات) الشركة ستكلف قدرا أقل من العمالة من السلع (أو الخدمات) المماثلة لمنافسيها بنفس الجودة، مما يمكنها من خفض أسعارها الخاصة. وهذا يضع منافسي الشركة في مأزق: إما أنهم سيستمرون في فرض نفس السعر كما كان من قبل ، مما سيؤدي إلى هجرة جماعية للمشترين إلى منافسيهم الذين يمكنهم تقديم نفس السلعة بجودة متساوية (أو ربما أعلى) بسعر أقل ، أو سيتعين عليهم خفض أسعارهم بطريقة مماثلة ، مما يعني أنهم سيعانون من خسائر عند مقارنتهم بمنافسهم. لذلك ، على المدى الطويل ، لا يوجد مخرج للشركات الأخرى سوى تبني نفس الأسلوب (أو حتى أفضل منها ، إذا كانت هذه الأساليب متاحة) من أجل البقاء. وبمجرد تحقيق هذا الهدف، يمكن لجميع الشركات تخفيض أسعار منتجاتها إلى نفس المستوى.

ما هي تداعيات هذا التقدم في القوى الإنتاجية؟ تؤدي هذا العملية إلى زيادة النفقات على رأس المال الثابت (الآلات والمعدات والمواد الجديدة وما إلى ذلك) لجميع الشركات، مع ترك الأرباح وراءها عند مقارنتها بالتكاليف الإضافية اللازمة للتحديث. والنتيجة، على المدى البعيد، هي انخفاض معدل الربح. لذلك، نجد أنه في ظروف معينة، عندما تنتصر الاتجاهات الرئيسية على الاتجاهات المضادة، تنخفض معدلات الأرباح.

بالنسبة للرأسمالي، الهدف من الإنتاج هو الحصول على أعلى فائض قيمة (أرباح) من مقدار معين من رأس المال، أي أعلى معدل ربح ممكن في الظروف المعطاة. وبالتالي، سيؤدي انخفاض معدل الربح، من خلال هذه الحقيقة ذاتها، إلى تقليل استعداد الرأسماليين للاستثمار برأس مال جديد، أي تراكم رأس المال، بنفس وتيرة ما كانت عليه في السابق. وهذا يعني أنه لا يكون هناك ما يكفي من فائض القيمة لاستمرار التوسع واعادة الإنتاج. لذلك، نظرية ماركس للأزمات ليست أزمة انتاج زائد أو أزمة استهلاك غير كافٍ، وإنما هي أزمة تراكم مفرط.

حتى قبل نصف قرن، كان قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض مجرد نظرية، على الرغم من كونها نظرية قوية للغاية، وفي رأينا، هي أفضل نظرية لشرح الأزمات الرأسمالية. إذ لم يتم اختبارها تجريبياً وبالتالي لم يتم مقارنتها بالوضع الفعلي على أرض الواقع من حيث قياس المتغيرات المختلفة، مثل التكوين العضوي لرأس المال، ومعدل فائض القيمة كمؤشر على إنتاجية العمل، وبالأخص، معدل الربح نفسه. السبب وراء ذلك هو أن قيمة هذه الحقائق تجسيد لعلاقات الإنتاج المخفية تحت الطبقات والطبقات من التجليات الخارجية للعلاقات الإنتاج الحقيقية. تماماً كما تشكل الذرات كل المادة ولكنها ليست مرئية بالعين المجردة، فإنها ليست مرئية على الفور وبالتالي لا يمكن تجميعها مباشرة في إحصاءات مفيدة وصحيحة. ولذلك، من أجل تقدير وحساب هذه الفئات القيمية، يجب القيام بسلسلة من عمليات التحويل العكسي بناءً على فئات لا تستخدم عادة في التحليل الماركسي، بدءًا من حسابات الدخل القومي. وقد كان من الصعب جدا القيام بهذا العمل. حتى التكنولوجيا اللازمة لهذا النوع من الحساب والتحليل لم تكن متاحة.

ومع ذلك، كانت هناك في السابق محاولات نسبياً بدائية لقياس وتقدير هذه العوامل. يستحق الإشارة إلى الأعمال الرائدة لجوزيف إم. جيلمان (1957) وشين ماج (1963). ومع ذلك، لم يتم إجراء أعمال مؤسسة إلا منذ السبعينيات، عندما بدأ الماركسيون مثل انوار شايخ وأحمد توناك (أحد مؤلفي هذه الورقة) وفريد موزلي ومايكل روبرتس وجوجليلمو كاركيدي في استكشاف هذا المجال وحساب هذه المتغيرات الاقتصادية. ونتيجة لذلك، لدينا الآن أدلة تشير إلى أن معدل الربح يتصرف بالطريقة التي تنبأ بها ماركس (انظر الشكل رقم 7).

الشكل 7

على عكس نظرية نقص الاستهلاك، يمكن لهذه النظرية أن تشرح بشكل جيد تمامًا تكرار الأزمات بشكل دوري. عندما يتباطأ تراكم رأس المال أو حتى يتوقف تمامًا، ستتخذ الطبقة الرأسمالية وحكومتها إجراءات من شأنها رفع معدل الربح مرة أخرى إلى مستوى يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية الجديدة. وقد تشمل هذه الإجراءات في بعض الأحيان تغييرات جذرية في التوجه السياسي الاقتصادي العام. وهذا كان الحال مع النيوليبرالية، استراتيجية تفتيت الطبقة العاملة العالمية بهدف زيادة معدل فائض القيمة وبالتالي معدل الربح. ولا تكترث الطبقة الرأسمالية بتبديل النموذج الحالي للدولة بنموذج يمكنه تنفيذ إجراءات تعيد معدل الربح إلى مستوى أعلى. كلما زادت التناقضات بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية، زادت قمعية الأنظمة التي تنشأ عن ذلك. وكان هذا حال الصعود إلى السلطة للنظام النازي لهتلر عقب انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، الذي دفع العالم بأسره (ما عدا الاتحاد السوفيتي) إلى حافة الانهيار التام.

وفي الختام، نرغب في تذكير القارئ بالدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل في تأجيل أسوأ عواقب الأزمات من خلال حقن مزيد من الائتمان وأشكال أخرى من التمويل في الاقتصاد، مما يخفف بشكل مؤقت العبء عن العديد من الوحدات الاقتصادية ويؤجل اليوم الذي ستنفجر فيه الفقاعات. أزمة الأسواق المالية العالمية عام 2008 هي مثال ممتاز على مثل هذه الحسابات.

ونتيجة لذلك، فإن التظاهرات الخارجية للأزمة نادرًا ما تكون دليلاً مباشرًا على الأسباب الحقيقية لتلك الأزمة. والتفسير السطحي للأمور يشوش الرؤية لدى الأفراد الذين يسعون لتغيير الوضع لصالح الشرائح العاملة والأمم المضطهدة وفقراء العالم، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تبني سياسات لا تقدم الكثير من المساعدة في التغلب على الأزمات و إخراجنا من الركود.

لذلك، نكون قد أنهينا هنا هذه الرحلة الطويلة نسبياً لشرح آلية حدوث الأزمات وبالتالي الأزمة الحالية. ومع ذلك، لا تزال أسئلة ملحة تطرح نفسها: لماذا تحدث الكسادات ؟ ولماذا أصبحت الكساد أكثر أشكال الأزمات الرأسمالية سيطرةً وأكثرها تدميرًا خلال الـ 150 عامًا الماضية؟ للإجابة على هذه الأسئلة، سنلقي نظرة على الرؤية الواسعة التي قدمها ماركس بخصوص التغييرات التاريخية وكيف ينتقل الإنسان من وضع اقتصادي إلى آخر.

6. الكساد الكبير كآلام ولادة مجتمع جديد

تدور حاليًا مناقشات مستمرة حول جذور ظهور الرأسمالية، حيث تؤكد بعض الفرق الفكرية أنها نشأت قبل خمسة قرون، في حين يقول آخرون إنها كانت موجودة لفترة أقل. ومهما كانت التفاصيل والجدل حول هذا الموضوع، فإن الحقيقة الواضحة هي أن الانتكاسات الاقتصادية الكبرى المسماة بالكساد هي ظاهرة حديثة تمامًا، حيث انحصرت فى الـ 150 عام الماضية. وتشمل هذه الانتكاسات الكبرى الفترات الزمنية الكئيبة مثل الكساد الطويل الذي استمر من عام 1873 حتى 1896، والكساد الكبير التي امتدت من عام 1929 حتى 1948، والكساد الكبير الثالث الذي بدأ عام 2008 ويستمر حتى الوقت الحالي.

لقد تعرضنا بالفعل لفكرة أن دورات الأعمال تعد جزءًا شائعًا في النظام الرأسمالي، وعادة ما تنتج فترات ركود تكون قصيرة الأمد، تليها تقلبات سوقية تنطلق عادة من قوى السوق، بمساعدة بعض السياسات الاقتصادية الحكومية، تبدأ دورة جديدة من التوسع الاقتصادي. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الكسادات الاقتصادية الكبرى، حيث تمتد لفترات زمنية أطول بكثير، تصل إلى عقود كاملة، إن لم تكن عقودًا متعددة. وهذه الكسادات تتسم بضرورة الطابع الدولي وتتطلب إعادة هيكلة شاملة في مجالات الاقتصاد والسياسة، وأحيانًا حتى الأيديولوجية والعسكرية، لحل التناقضات العميقة التي أدت إلى الاضطرابات الشديدة. يجدر بالذكر أن هذه الكسادات الكبرى لم تكن حاضرة طوال تاريخ الرأسمالية بأكمله، بل كانت نتيجة لمرحلة معينة في تطور نمط الإنتاج الرأسمالي. وبالتالي، يمكن القول بثقة أنه مع تقدم الرأسمالية، تصبح الأزمات الاقتصادية أكثر تعقيدًا وشدة وتستمر لفترات أطول.

لماذا نجد أن مصطلح "أزمة اقتصادية" مقتصر على المرحلة الرأسمالية الأخيرة، على الرغم من أن مصطلح "الكساد" كان معروفًا ومنتشرًا طوال تاريخ الرأسمالية؟ لنجد إجابة لهذا السؤال، ينبغي أن نتذكر أولًا أن كارل ماركس وفريدريش إنجلز، مؤلفا بيان الحزب الشيوعي في عام 1848، لم يشهدا تكرار الكسادات الاقتصادية الكبرى بشكل دوري خلال حياتهما. ومع ذلك، أشارا إلى الديناميات الأساسية لزيادة حدة الأزمات الاقتصادية في سياق النظام الرأسمالي. كما كتبوا في وقت مبكر من البيان الشيوعي (1848):

إن المجتمع الرأسمالي البرجوازي الحديث وعلاقاته الاقتصادية والملكية التي يستند إليها، يشبه الساحر الذي لم يعد يمتلك القدرة على السيطرة على القوى الهائلة التي أحضرها بتعاويذه. على مر العقود، لم يكن تاريخ الصناعة والتجارة سوى تاريخ الانتفاضة المتكررة للقوى الإنتاجية الحديثة ضد الظروف الحديثة للإنتاج، وضد العلاقات الملكية التي تشكل شروطًا لوجود الطبقة البرجوازية وحكمها.

فالإشارة إلى الأزمات التجارية التي تعاود الظهور بانتظام، كانت دائمًا ما تمثل تهديدًا كبيرًا على النظام البرجوازي بالكامل، وكلما عادت تلك الأزمات بقوة أكبر، كانت تهدد النظام بشكل أكثر تأثيرًا. وهنا يبرز أهمية فهم كيف أصبحت القوى الإنتاجية الحديثة قوية جدًا إلى درجة تفوق القدرة على استيعابها بواسطة الظروف الملكية الرأسمالية التي تقيدها. ولذلك، مع كل تحرير لهذه القوى، تسبب الفوضى في المجتمع البرجوازي بأكمله وتشكل تهديدًا لوجود ملكيتها. تصبح الظروف الاقتصادية للمجتمع البرجوازي ضيقة جدًا لاستيعاب الثروة الهائلة التي تم إنتاجها بفضل هذه القوى الإنتاجية الهائلة.

ماركس وإنجلز، "البيان الشيوعي"، 489-490. الحاشيه

يُعَدُّ هذا المقتطف مناسبًا لبحث ماركس فيما بعد حول كيفية عمل الرأسمالية. تسلَّط الأضواء على كلمات، وكلما عادت تلك الأزمات بقوة أكبر، كانت تهدد النظام بشكل أكثر تأثيرًا، مما يظهر أن ماركس كان واثقًا حتى في هذه المرحلة المبكرة من عمله من أن الأزمات الاقتصادية تصبح أكثر حدة وتأثيرًا مع نمو ونضوج الوضع الإنتاجي الرأسمالي. ويوضح الفقرة التالية في البيان الشيوعي سبب هذا التطور: إن القوى الإنتاجية التي طوّرتها الرأسمالية تدخل في تناقض مع وضع الإنتاج الذي أسهم في إنجابها. كلما تقدمت هذه القوى تطورًا، زاد التناقض وتصاعدت حدة الأزمة.

فئة الأزمة الاقتصادية تحتل مكانة فريدة في تحليل ماركس للرأسمالية، مختلفة تمامًا عن جميع المعالجات النظرية المتنافسة للأزمة. حتى نظرية "التدمير الإبداعي" لشومبيتر لا تتماشى مع فهم ماركس؛ حيث يشير صفة "الإبداع" في هذا المفهوم بالنسبة لشومبيتر إلى إنشاء قوى إنتاجية جديدة الفراغ الناتج عن الدمار، بينما في رؤية ماركس، الإبداع في سياق الأزمة يتجلى في إنشاء مجتمع جديد. ومع اكتساب الأزمة الكبرى (الكساد الكبير) لشهرة استثنائية، تتخذ الأزمة دور القابلة التي توجه عملية الانتقال من نظام يقوم على الملكية الخاصة الرأسمالية والسوق إلى نظام يعتمد على الملكية العامة (أو المشتركة) لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي. ومع ذلك، يعتبر هذا الانتقال أمرًا مؤلمًا للغاية، حيث يتوقع أن تُخلِف الأراضي الجرداء التي أحدثتها الأزمة مجتمعًا يكون في الوقت نفسه ديناميًا وبناءً وعادلاً.

هذا المقتطف يُبيِّن بشكل مُؤكد توافُق الديناميات المتلاحقة مع الرؤية العامة لماركس بشأن التاريخ، والتي قدَّمها في مقدمة عام 1859 لكتابه "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"

يُظهر كيف أن الناس، في عمليات الإنتاج الاجتماعي لحياتهم، يتورَّطون بالضرورة في علاقات إنتاج معيَّنة، تتحقَّق مستقلة عن إرادتهم، وتكون مناسبة لمراحل محددة في تطوير قُوَى الإنتاج المادي. إن البنية الاقتصادية الناتجة عن هذه العلاقات تشكل الأساس الحقيقي للمجتمع، الذي يتنامى على أساسه البنية القانونية والسياسية، والتي تتطابق معها أشكال مُحددة من الوعي الاجتماعي. وفي مرحلة معيَّنة من التطوير، تدخل القوى الإنتاجية المادية للمجتمع في تصادُم مع العلاقات الإنتاجية القائمة، أو من الناحية القانونية، مع العلاقات الملكية التي سادت حتى ذلك الوقت. ومن هنا يتحول هذا الصدام إلى قيود على هذه العلاقات. حينها تبدأ حقبة الثورة الاجتماعية.

كارل ماركس ، "مقدمة إلى" مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي "، في أعمال ماركس إنجلز المجمعة ، المجلد 29 (لندن: لورانس وويشارت ، 2010) ، 263. الحاشيه

يُبرز الانتقال من الريعية إلى الرأسمالية في غرب أوروبا بوضوح هذا السياق. حيث أصبحت العلاقة بين السيد والرقيق في الريف وبين السيد والمتدرب في إطار تقييدات قوانين العصور الوسطى المتعسرة تُقيد إمكانيات القوى الإنتاجية. والتناقضات التي نشأت نتيجة لهذا بين الطبقة البرجوازية الصاعدة والمدن الحرة من جهة، وبين الطبقات الريعية ذات المصالح الجامدة من جهة أخرى، أدت إلى صراع أخيرًا أسفر عن اصطدام مباشر بين قوى المجتمع الجديدة التي سعت إلى الظهور والدولة المطلقة للمجتمع الريعي المتأخر. وبهذا النحو، انبثقت حقبة الثورة الاجتماعية التي ناقشها ماركس في مقدمة "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي". ساهمت الثورات الديمقراطية في منطقة الأطلسي، بدءًا من الثورة الإنجليزية في عام 1640، تلتها ثورات الولايات المتحدة وفرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، واستمرارًا بثورات أمريكا اللاتينية في أوائل القرن التاسع عشر، كلًا بطريقته الفريدة، في الكشف عن هذا الصراع المجتمعي العام. ونتيجة لذلك، استبدل المجتمع البرجوازي الجديد تدريجيًا البنية الاقتصادية الريعية القديمة. وتتطلب التوسع اللاحق للرأسمالية إلى باقي أنحاء أوروبا بعد ثورات عام 1848، وتطوير الرأسمالية في بقية أنحاء العالم في وقت لاحق يتطلب معالجة منفصلة خارج نطاق هذا النص.

هذا التناقض الذي نشهده هو نوعٌ معينٌ من التصادم بين القوى الإنتاجية والعلاقات الاجتماعية في إطار المجتمع الرأسمالي. وتحديداً، يتعلق هذا التناقض بالعلاقات الإنتاجية بين الطبقة الرأسمالية والبروليتاريا. هذا التناقض يشكل تهديدًا متزايدًا للنظام الرأسمالي. يمكن التشبيه بهذا التناقض بما يحدث خلال مراحل التحول من النظام الزراعي إلى النظام الرأسمالي، ومن المتوقع أن يكون هناك تحول مستقبلي من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وأخيرًا إلى الشيوعية. في هذا السياق، يمكن النظر إلى هذا التناقض بين القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج على أنه كوسادة تسهم في تصاعد الضغوط لتدمير الهياكل القديمة وبناء أنظمة جديدة. وفي هذا العملية، تلعب الأزمات دورًا مشابهًا لآلام الولادة في توليد مجتمع جديد.

الاستفهام الواجب طرحه هنا يتعلق بالأساس الذي يقوم عليه التناقض بين القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج في الفترة المتأخرة من الرأسمالية، وهما مفهومان يشكلان تكاملًا جدليًا يميز الهيكل الإنتاجي. ويقدم ماركس إجابة على هذا الاستفهام في الفصل 32 من المجلد الأول لكتاب "رأس المال" بعنوان "النزعة التاريخية للتراكم الرأسمالي". في البداية، يستعرض ماركس كيف قامت الرأسمالية، عند ظهورها، بإزالة الوحدة التاريخية بين المنتج المباشر ووسائل الإنتاج بالكامل. وكيف أدى ذلك إلى تحفيز ديناميات إنتاجية جديدة وتغيير جذري في عمليات الإنتاج. هذا التغيير أيضًا أدى إلى تحول التعاون والتقسيم التقني للعمل في مكان العمل والمصنع إلى عملية جماعية. من خلال هذه العملية، ومع تحول الإنتاج إلى عمليات ذات حجم كبير، تم تحقيق نتائج أكثر كفاءة وإنتاجية وربحية. بعد أن قامت الشركات الكبيرة بالقضاء على المنتجين المباشرين المستقلين في وقت سابق، بدأ رؤساء الشركات الكبيرة في ابتلاع الرأسماليين الآخرين. يشرح ماركس:

إن انتزاع الملكية هذا يتحقق بفعل القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي نفسه عن طريق تمركز رؤوس الأموال. فالرأسمالي الواحد يقضي على الكثير من أقرانه. وإلى جانب هذا التمركز، أى انتزاع حفنة من الرأسماليين لملكية الكثيرين منهم، يتطور الشكل التعاوني لعملية العمل على نطاق متسع أبداً، كما يتطور التطبيق التكنيكي الواعي للعلم، و الاستثمار المنهجي للأرض، و تتحول وسائل العمل إلى وسائل عمل غير قابلة للإستخدام إلا بصورة جماعية، ويتحقق التوفير فى وسائل الإنتاج كافة باستعمالها كوسائل إنتاج لعمل اجتماعي مركّب، و يتم زج الشعوب كلها فى شبكة السوق العالمية، و يتطور فى الوقت ذاته الطابع العالمي للنظام الرأسمالي. وإلى جانب التناقص المستمر لعدد أساطين رأس المال، الذين يغتصبون و يحتكرون كل مزايا عملية التحول هذه، يتسع نطاق البؤس و الإضطهاد ... و ينمو فى الوقت نفسه عصيان الطبقة العاملة، الطبقة التي يتزايد عددها و التي تتعلم و تتحد و تنتظم بفعل آلية عملية الإنتاج الرأسمالي ذاتها. إن احتكار رأس المال يغدو قيداً لنمط الإنتاج الذي نما معه وبه. وإن تمركز وسائل الإنتاج، و جعل العمل اجتماعياً يبلغان ذلك الحد الذي يأخذان مع بالتنافر مع الغلاف الرأسمالي. فيتمزق هذا الغلاف. و تدق ساعة نهاية الملكية الرأسمالية الخاصة. و يجري انتزاع ملكية منتزعي الملكية.

ماركس، رأس المال، المجلد 1، 929.

في هذا السياق، يشرح ماركس كيف يقوم نظام الإنتاج القائم على رأس المال بتدمير أسسه الخاصة وفقا لمنطق تطوره. يتم ذلك من خلال تركيز الإنتاج، الذي يعتمد على التعاون الاجتماعي والإنتاج على نطاق واسع والمستوى الدولي. تتم هذه العملية عبر القضاء التدريجي على الرأسماليين الصغار مع مرور الوقت ومن خلال توسيع نطاق التعاون الاجتماعي في عملية الإنتاج. هذا يؤدي إلى تحول العامل إلى عامل جماعي، وبالتالي، يتم اتخاذ قرارات الإنتاج على نطاق كبير (مثل شركات كبرى)، مما يتيح التخطيط للإنتاج على نطاق وطني ودولي كبير. يطلق ماركس على هذه الظاهرة "مركزية وسائل الإنتاج وإضفاء الطابع الاجتماعي على العمل". ومع ذلك، هذه العمليات تتعارض مع منطق الرأسمال، الذي يعتمد على الملكية الخاصة والسوق. الإنتاج المجتمعي يتطلب التخطيط الشامل، وهذا يتعارض مع مفهوم الملكية الرأسمالية، التي تعمل بشكل مبني على السوق. على الرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات تقوم بالتخطيط على نطاق واسع، إلا أن كل شركة تعتبر جزيرة منفصلة ضمن بيئة اقتصادية تسودها علاقات السوق، وهذا يخلق فوضى في علاقات رؤوس الأموال بين بعضهم وفي الاقتصاد العالمي.

كيف يمكن التغلب على هذا التناقض؟ الرأسمالية لا تقتصر على إنتاج السلع وتطوير تقنيات الإنتاج وتوسيع نطاق الإنتاج. بل، بسبب طبيعتها الداخلية ومنطقها الخاص، تؤدي إلى نتاج متزايد لفئة الفقراء. مع مرور الوقت، يتناقص دور الفلاحين الصغار والتجار الصغار وحرفي المدن تدريجيًا، ليحل محلهم الطبقة العاملة. بالإضافة إلى ذلك، وكما أوضح ماركس، تقوم منافسة رؤوس الأموال بتدريج تشريدهم من وسائل الإنتاج. الطبقة العاملة، والتي هي نتاج محدد لنظام الإنتاج الرأسمالي، تتميز عن جميع الطبقات السابقة من المنتجين المباشرين في التاريخ بأنها لا تمتلك أي حصة في وسائل الإنتاج.

البروليتاريون هم، ببساطة، الطبقة التي ليس لديها ملكية لوسائل الإنتاج وهم منفصلون تمامًا عنها. لذا، مصالحهم ليست في الحفاظ على الملكية، بل في الدفاع عن حقوق مالكي القوى العاملة. هذا هو السبب وراء وصف ماركس لهم بأنهم "طبقة عالمية". وهذا هو أيضًا السبب في أن البروليتاريا هم الأنسب لإلغاء الملكية الخاصة، وهو شرط أساسي للتغلب على التشرذم الذي ينشأ نتيجة الملكية الخاصة وقيود السوق.

في بداية المقتطف من كتاب "رأس المال" الذي تم الاستشهاد به أعلاه، أكد ماركس على حقيقة أن عملية تراكم رأس المال تتقدم وفقًا لـ "القوانين الجوهرية للإنتاج الرأسمالي نفسه". في هذا الكتاب، قام ماركس بتتبع التطور التاريخي للرأسمالية وأسس القوانين التي تحدد كيفية عمل المجتمع الذي يعتمد على الرأسمال. ولهذا السبب، يتحدث ماركس باستمرار عن "الضرورة"؛ حيث أن الرأسمالية، بمجرد تأسيسها، تنطلق بضرورة نحو نهايتها استنادًا إلى قوانينها الخاصة. بمعنى آخر، ينتج النظام الرأسمالي نفسه، من خلال تلك القوانين، القوى التي ستقوم بتدميره. يمكن أن تختلف تأثيرات هذه القوانين وتخفيفها، وقد تتوقف مؤقتًا، أو حتى تتغير في فترة معينة. ومع ذلك، طالما أن الرأسمالية موجودة، وطالما تتطور وفقًا لقوانينها الكامنة، ستقوم بتقويض وجودها بمرور الزمن. ببساطة، يمكن القول أن الرأسمالية تصنع بنفسها الظروف التاريخية التي تؤدي في النهاية إلى انهيارها.

الرأسمالية تمهد الطريق بالضرورة لظهور حضارة تتفوق على نفسها. تسعى هذه الحضارة إلى أن تكون قادرة على توجيه القوى الإنتاجية التي قامت بها البشرية حتى الآن من خلال التخطيط الشامل. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ستقضي على مفهوم الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج، وبذلك ستقضي على التقسيمات الطبقية وحتى على وجود الدولة نفسها، والتي نشأت نتيجة مفهوم الملكية الخاصة، وبالتالي ستزيل هذه العوائق من ساحة التاريخ. يُطلق على هذه الحضارة اسم الشيوعية، وتعد بأن تقدم المجتمع البشري من حقبة ما قبل التاريخ إلى بداية تاريخ الإنسان الحقيقي.

إن هذا التناقض في التطور التاريخي للرأسمالية يظهر ويتجسد في الأزمات الاقتصادية الكبرى. ولهذا السبب، الأزمة التي نشهدها اليوم ليست مجرد أزمة رأسمالية، بل هي أزمة للرأسمالية كنمط إنتاج ومجتمع.

7. حالة القوى المنتجة في فجر القرن الحادي والعشرين

في بداية القرن الواحد والعشرين، كيف كانت حالة القوى الإنتاجية الرأسمالية؟ وكيف تصدت هذه القوى للقيود المفروضة عليها بسبب الملكية الخاصة من أجل تعزيز نمو الرأسمالية؟ لنجيب على هذه الأسئلة، سنقوم بتفكيك ست عبارات رئيسية من المقتطف الذي أوردناه من "رأس المال" (المجلد 1)، حيث سنبدأ بالثلاث الأولى ونتناول الباقي فيما بعد.

1. "الشكل التعاوني لعملية العمل"

2. "تتحول وسائل العمل إلى وسائل عمل غير قابلة للإستخدام إلا بصورة جماعية"

3. "يتحقق التوفير فى وسائل الإنتاج كافة باستعمالها كوسائل إنتاج لعمل اجتماعي مركّب"

هذه النقاط الثلاث الأولى قد تكون أقل فهمًا ولكنها الأكثر أهمية بالنسبة للتغيرات في القوى الإنتاجية التي أحدثتها وسيلة الإنتاج الرأسمالية في سعيها نحو زيادة فائض القيمة، أي الربح.

في كتاب "رأس المال"، يقوم ماركس بتتبع تطور القوى الإنتاجية للعمل الاجتماعي من أشكال مبكرة من العمل التعاوني والتصنيع إلى شكل المصنع. يشير ماركس إلى أن القوى الإنتاجية الاجتماعية للعمل تُشوه وتُظلم في كل حالة عندما يُعتبر الرأسمال هو السلطة الوحيدة التي توظف العمال وتجعلهم يعملون معًا. وبالواقع، ينبع قوة العمل الاجتماعي من تعاون العمال أنفسهم وتعتبر هبة مجانية للرأسمالي.

أنشأت الرأسمالية نظامًا مصنعيًا يعتمد على الآلات والأتمتة في عمليات الإنتاج، والتي تعتمد بشكل متزايد على تكامل وتنسيق وظائف العمال الفرديين. في حين يمكن للحرفي في المجتمع الريفي القديم الذي عمل وفقًا للقوانين والتنظيمات المحددة من قبل النقابات أن يعتبر منتجه (سواء كان ذلك طاولة أو حذاءً) نتيجة عمله الشخصي، لا يستطيع العامل الحديث أن يزعم نفس الشيء بسبب تعقيد العمليات وتقسيم الأعمال. لهذا السبب، يشير ماركس إلى أن العمال في المصانع أصبحوا جزءًا من ما يُعرف بالعامل الجماعي.

على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يصبح هناك حاجة للتحكم المركزي في التخطيط القبلي لعمليات الإنتاج وأثناء تنفيذها في أي مكان يتم فيه الإنتاج بشكل جماعي. وهذه الحاجة تظهر أيضًا في مجالات أخرى مثل الرياضة والفنون، حيث يتعين تنظيم وتنسيق الجهود بشكل فعال من قبل مدرب أو قائد لتحقيق الأهداف بنجاح.

هذا النظام الذي يتولى التخطيط والتنسيق (سواء في مجال الإنتاج أو غيره) يمكن تحقيقه بأسلوب دكتاتوري كما في الرأسمالية، أو بأسلوب ديمقراطي كما في الاشتراكية.

في العصر الحالي، شهدت عملية التطور والتفاعل بين الأنشطة الإنتاجية تقدمًا آخر، وبشكل ملحوظ اعتبارًا من السبعينيات. تمثل هذه الزيادة في التقدم النموذج الشهير اليوم، حيث يتم تقسيم مراحل الإنتاج المختلفة إلى سلاسل توريد مترابطة. وتمتد قوى الإنتاج الاجتماعي إلى مجمل القوى العاملة في العالم، وهذا المفهوم معروف أيضًا بالعولمة. ظهرت هذه الظاهرة نتيجة للتطورات الثورية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا النقل، مما وفر تكوينًا شبكيًا تواصليًا أوسع. هذا التطور تناوله مانويل كاستيلز في كتابه "صعود المجتمع الشبكي".

هذا التكامل المتزايد للرأسمال والاندماج المتزايد للاقتصاد العالمي يتجاوز بكثير مجرد التجارة العالمية التقليدية التي استمرت لقرون طويلة. ما نشهده اليوم ليس مجرد نقل السلع والخدمات عبر الأماكن المختلفة في العالم، وإنما يشمل تدويل عمليات الإنتاج نفسها. وقد لعب تطبيق تقنية حاويات الشحن، والتي تعتبر تقنية بسيطة في مظهرها، دورًا بارزًا في تحقيق هذا التحول. يشرح المؤرخ الاقتصادي مارك ليفنسون أهمية الحاويات:

تعد الحاوية أساسًا لنظام عالي التطبيق مصمم لنقل البضائع بين أي مكان وآخر بأقل تكلفة وتعقيد. جعلت الحاوية عملية الشحن أكثر اقتصادية، وبالتالي غيّرت شكل الاقتصاد العالمي. هذا ما أوضحه مارك ليفنسون في كتابه "الحاوية: كيف جعلت حاوية الشحن العالم أصغر والاقتصاد العالمي أكبر" الصادر عن جامعة برينستون عام 2016.

يُمكننا اليوم ملاحظة أن معظم السلع لم تعد تُصنع بدءًا من البداية في مصنع واحد. بدلاً من ذلك، يمكن للشركات تفكيك عمليات الإنتاج ونقلها إلى عدة دول في نفس الوقت، وهذه العملية تُعرف بالتفكيك الإنتاجي. هذا يعني أن كل جزء من السلعة يمكن أن يتم إنتاجه في دولة مختلفة، ثم يتم تجميعه في دولة أخرى، ومن ثم يتم تسويقه في دولة أخرى، وأخيرًا يتم استهلاكه في مناطق متعددة حول العالم. وعندما تم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19، تذكر العالم بأننا جميعًا نعتمد بشكل كبير على عمل العمال في مختلف أنحاء العالم في وقت واحد.

هذه العملية برمتها تشكل أساس تأكيد ماركس في الفصل 32 من كتاب "رأس المال"، المجلد الأول.

إن احتكار رأس المال يغدو قيداً لنمط الإنتاج الذي نما معه وبه. وإن تمركز وسائل الإنتاج، و جعل العمل اجتماعياً يبلغان ذلك الحد الذي يأخذان مع بالتنافر مع الغلاف الرأسمالي. فيتمزق هذا الغلاف. و تدق ساعة نهاية الملكية الرأسمالية الخاصة. و يجري انتزاع ملكية منتزعي الملكية. ماركس، رأس المال.

4. "تمركز رأس المال"

ملاحظة ماركس للديناميات الداخلية في وسيلة الإنتاج الرأسمالية تشير إلى أن هناك تركيزًا وتمركزًا لرأس المال. يختلف مفهوم ماركس لهذين المصطلحين إلى حدٍ ما عن الاقتصاديين السائدين. بالنسبة للتركيز، يعني ماركس زيادة حجم الشركات الرأسمالية الفردية من خلال عملية تراكم رأس المال. أما بالنسبة للتمركز، فهو يشير إلى اندماج الشركات الرأسمالية الكبيرة مع الشركات الأصغر أو اندماج شركتين من نفس القوة، وهذه العمليات تُشار إليها عادة اليوم بأنها عمليات استحواذ واندماج. يأتي نظام الائتمان ليكون دورًا متزايد الأهمية في توفير رأس المال النقدي الضروري لتمويل عملية التمركز.

من الناحية التجريبية، هناك دلائل كبيرة على تركيز رأس المال في الاقتصاد الحالي. على سبيل المثال، قدم جون بيلامي فوستر وروبرت مكتشني أدلة تُظهر أن إجمالي الإيرادات السنوية لأكبر 500 شركة عالمية من عام 2004 إلى عام 2008 بلغ حوالي 40٪ من إجمالي الدخل العالمي. ولاحظوا أيضًا أن حصة هذه الشركات من إجمالي الإيرادات العالمية تقريبًا ارتفعت لتكون مقاربة لمضاعفة ما كانت عليه في عام 1960، حيث كانت تمثل نحو 20٪ فقط. وفي هذا السياق، يشير فوستر ومكتشني إلى أن القطاع المالي غالبًا ما يشجع على الاحتكار. على سبيل المثال، في عام 1999، بلغ إجمالي الصفقات العالمية المعلن عنها في مجال الاندماج والاستحواذ 3.4 تريليون دولار، ما يعادل حوالي 34٪ من قيمة رأس المال الصناعي في الولايات المتحدة آنذاك، وكان هذا المبلغ يمثل قيمة المباني والمصانع والآلات والمعدات. وفي عام 2007، قبل وقوع أزمة الأزمة المالية الكبيرة، ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى 4.38 تريليون دولار، مسجلة ارتفاعًا نسبته 21٪ عن عام 2006. والنتيجة الطويلة الأجل لهذه العملية هي زيادة تركيز وتمركز رأس المال على الصعيدين العالمي والوطني.

فوستر وماكشني ، الأزمة التي لا نهاية لها ، ص 74.

عملية تركيز وتمركز رأس المال، وبشكل عام، تنجم عنها زيادة مستدامة في حجم الشركات والمؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار عدم تغيير العوامل الأخرى. وهذا يعني مع مرور الوقت، تزايد التداخل والتشابك بين أعداد متزايدة من العمال بشكل متزايد.

5. "التطبيق التكنيكي الواعي للعلم"

شهدت التكنولوجيا في مجالات المعلومات والاتصالات ووسائل النقل تطورًا كبيرًا أحدث تحولًا في عملية الإنتاج. تتضمن بعض العناصر الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة المُعترف بها على نطاق واسع ما يلي:

- التعلم الآلي/الذكاء الاصطناعي

- البيانات الضخمة

- الروبوتات المتقدمة

- الطباعة ثلاثية الأبعاد

- إنترنت الأشياء

- التصنيع المتقدم/المصانع الذكية

- تكنولوجيا النانو

- موارد جديدة من جميع أنحاء العالم، مثل المواد الخفيفة، والعناصر النادرة، والكوبالت، والليثيوم، والتي أصبحت ضرورية في عملية إنتاج التكنولوجيات الجديدة.

فيما مضى، كانت أمواج الأتمتة تؤثر بشكل أساسي على العمال النصف مهرة في مجال التصنيع. ولكن التكنولوجيات الحالية تهدد أيضًا وظائف العاملين المهرة في قطاع الخدمات. خلال الفترة من عام 1979 إلى 2015، فقدت الولايات المتحدة أكثر من سبعة ملايين وظيفة في مجال التصنيع، رغم أن إنتاج المصانع قد تضاعف. أظهرت دراسة أجراها مركز بول ستيت لأعمال الأعمال والأبحاث الاقتصادية في عام 2016 أن 88٪ من خسائر الوظائف في الولايات المتحدة منذ السبعينيات كانت نتيجة للروبوتات والأتمتة، في حين أن التجارة سببت 13٪ فقط من فقدان الوظائف في مجال التصنيع. ولم يكن هذا ينطبق فقط على قطاع التصنيع، بل على نطاق واسع من الصناعات التي تشمل أعمالًا روتينية، حيث تم استبدال العمل البشري بالآلات والبرمجيات. وفقًا للبيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للروبوتات، ازدادت شحنات الروبوتات الصناعية بمعدل متوسط 9٪ سنويًا بين عامي 2008 و 2012.

تُعَدُّ الصين سوقًا مزدهرة تشهد أسرع نمو في تثبيت الروبوتات الجديدة، حيث زادت بنسبة 25٪ سنويًا منذ عام 2005 وحتى عام 2012. يشير تقرير نُشِر على موقع Automation.com تحت عنوان "الأتمتة تزيد الطلب على الروبوتات الصناعية" إلى هذا النمو اللافت. وكان للتكنولوجيا المتقدمة تأثير كبير على وظائف العمال في الصين قبل هذا الوقت، حيث فقدت البلاد 16 مليون وظيفة في قطاع التصنيع بين عامي 1995 و2002، وهو ما يمثل حوالي 15٪ من القوى العاملة في هذا القطاع، وذلك على الرغم من زيادة إنتاجها. وفقًا لدراسة حديثة حول الروبوتات الصناعية أُجريت بواسطة الاتحاد الدولي للروبوتات:

بدءًا من عام 2010، شهدت الروبوتات الصناعية زيادة كبيرة في الطلب، وذلك نتيجة للاتجاه المستمر نحو الأتمتة والتطور التكنولوجي في مجال الروبوتات الصناعية. خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020، زادت التثبيتات السنوية بمعدل متوسط يبلغ 9٪. وقبل ذلك، بين عامي 2005 و2008، بلغ المتوسط السنوي لعدد الروبوتات المباعة حوالي 115,000 وحدة، قبل أن تؤدي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى انخفاض تثبيت الروبوتات إلى ما يقرب من 60,000 وحدة في عام 2009 نتيجة تأجيل العديد من الاستثمارات. وفي عام 2010، شهدنا زيادة في الاستثمارات التي أدت إلى زيادة تثبيت الروبوتات إلى حوالي 120,000 وحدة. وبحلول عام 2015، تضاعفت التثبيتات السنوية لتصل إلى ما يقرب من 254,000 وحدة. في عام 2016، تم تجاوز عتبة 300,000 تثبيت سنوي، وفي عام 2017، ارتفعت التثبيتات إلى ما يقرب من 400,000 وحدة. وللمرة الأولى تجاوزت عتبة 400,000 وحدة سنويًا في عام 2018.

...

يعتبر سوق الروبوتات الصناعية في الصين أكبر سوق في العالم منذ عام 2013، حيث شكلت 44٪ من إجمالي التثبيتات في عام 2020. وقد بلغ عدد الوحدات المثبتة في الصين 168,377 وحدة، متفوقة بنسبة 58٪ على مجموع التثبيتات في أوروبا والأمريكتين (106,436 وحدة).

في عصر الرقمنة، تعتبر الروبوتات واحدة من أحدث التقنيات المتقدمة. تلعب الروبوتات دورًا مهمًا في تحسين عمليات التخطيط، حيث تمكن من تنظيم عمليات الإنتاج بشكل فعال داخل وحدات الإنتاج المختلفة، سواء كانت هذه الوحدات جزءًا من نفس الشركة أو مستقلة.

6. "الاستثمار المنهجي للأرض"